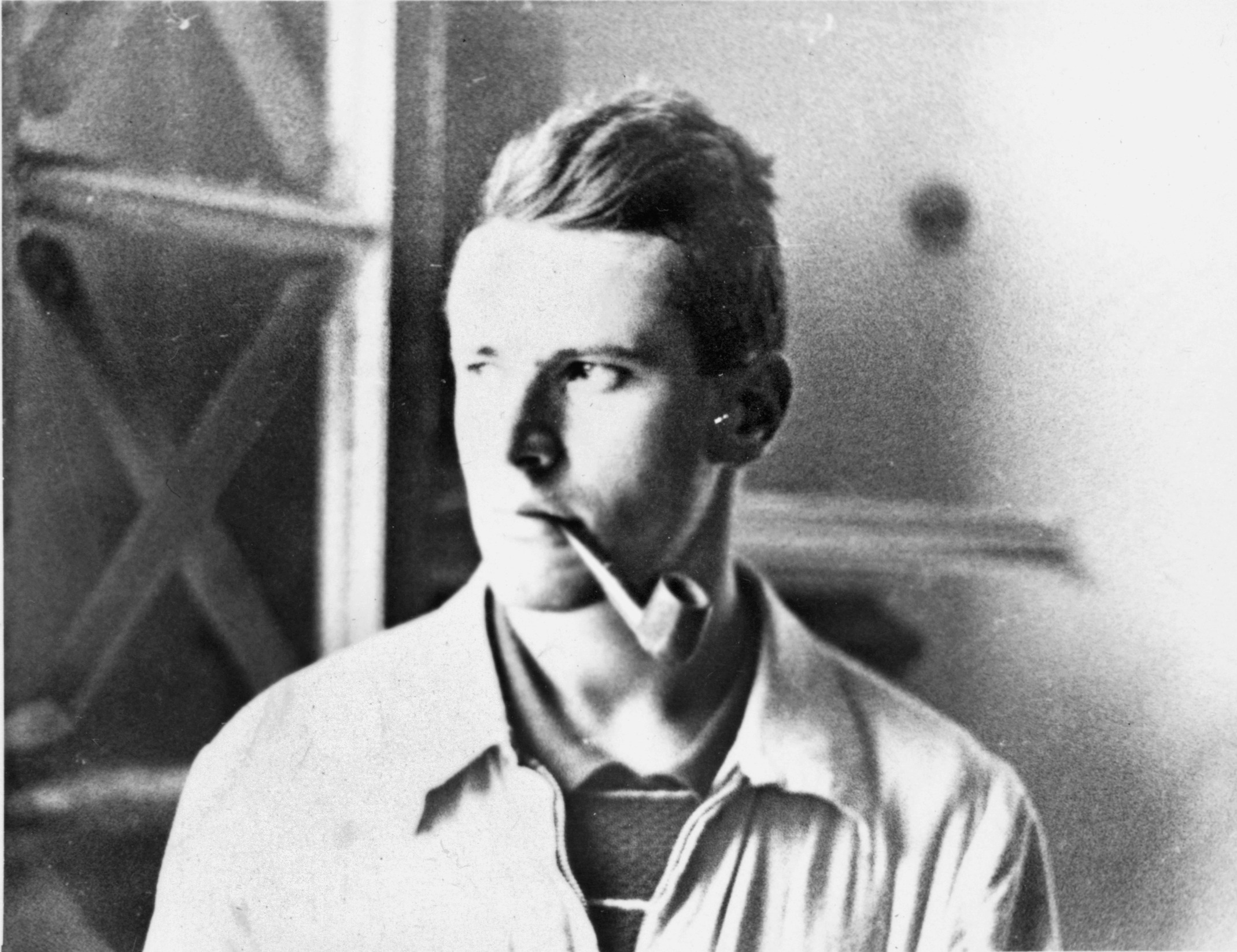

Sandro Delmastro: primi anni ’40. Per gentile concessione di Claudia e Fabrizio Valabrega.

Sandro Delmastro: primi anni ’40. Per gentile concessione di Claudia e Fabrizio Valabrega.Se Primo Levi si avvicinò alla montagna, fu grazie a Sandro Delmastro, il protagonista del racconto Ferro contenuto all’interno dell’opera Il sistema periodico, in cui Levi ripercorre le tappe principali della sua formazione come chimico. Persona schiva, riservata, di poche parole e convinta fede antifascista, buono e carismatico al contempo, un vero montanaro, pur essendo cittadino (torinese), di lui non sapremmo forse nemmeno l’esistenza se un giorno non avesse incrociato la sua vita con quella di Primo Levi. E non perché da questi trasse valore, ma perché altrimenti non se ne sarebbe dato abbastanza da solo: era uomo d’azione e all’azione affidò ogni sua memoria. Qualcun altro si doveva prendere la briga di coglierne il senso.

Per questo Roberta Mori gli dedica oggi un intero volume, Svegliarsi adulti. Vita di Sandro Delmastro, partigiano e amico di Primo Levi (pp. 320, 19 euro, Einaudi 2025), dove ne traccia un ritratto completo, composto a partire dalle sue lettere e dalle testimonianze di chi lo conobbe, di chi ne scrisse a vario titolo – persone care, amici, partigiani come lui –, e primo fra tutti dalle pagine di Ferro (più un passaggio di Oro) e dalle molte parole che Primo gli dedicò nei suoi scritti e nelle sue interviste.

Un libro che, per la qualità anche letteraria dell’autrice e la caratura dei protagonisti analizzati, da un lato si offre piacevolmente alla lettura, dall’altro mantiene una dimensione umana profondissima, che arricchisce il rigore scientifico dello studio condotto.

L’idea di occuparsi di Sandro Delmastro risale addirittura al 2017, per un caso, come spesso avviene: Mori infatti è responsabile del settore ricerca e didattica del Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino e ha già curato le edizioni per la scuola de I sommersi e i salvati e proprio Il sistema periodico, oltre che pubblicare L’album Primo Levi. L’idea si è da allora trasformata in un lungo lavoro di documentazione, in parte confluito anche nella mostra “Le ossa della terra”, che Mori ha curato insieme a Guido Vaglio nel 2024 al Museo Nazionale della Montagna di Torino, dedicata ad approfondire il rapporto fra Levi e la montagna. Un rapporto che, come dicevamo all’inizio, non può prescindere da Delmastro, perché ne fu proprio lui il sostanziale iniziatore.

La copertina del libro.

La copertina del libro.Primo e Sandro si conobbero distrattamente un giorno in università, entrambi studenti di chimica all’Ateneo torinese, ma fu proprio il racconto delle proprie avventure in montagna, con l’adorato fratello maggiore, ad affascinare Primo, che in montagna andava sì, ma non a quei livelli. Sandro gli insegnò ad arrampicare, gli diede i libri di Alfred Mummery e di Eugen Lammer (alpinista seguace di Nietzsche), gli parlò di nutrizione e attività fisica.

Aveva un grande amore per la montagna in quanto natura, una visione all’avanguardia per i tempi, tanto che oggi la diremmo “ecologica” (oggi magari sarebbe impegnato in qualche associazione per la tutela dell'ambiente). Essa era luogo di indagine scientifica, con tutte quelle belle rocce da analizzare all’aria aperta, lontani dalle polverine asettiche del laboratorio, e palestra di fortificazione fisica e mentale. L’abitudine alla resistenza alla fatica, al pericolo, allo stress e alla privazione avrebbe trovato macabra applicazione pochi anni dopo, nei lager nazisti dove Primo sarebbe stato deportato.

Anche Alberto Salmoni (futuro marito di Bianca Guidetti Serra, avvocata e partigiana conosciuta sui banchi del liceo) si unì come “discepolo” di Sandro, che da “capocordata” guidò il terzetto in una intensa stagione di avventure verticali sempre più ardite (in Val di Lanzo, Val Sangone, Val di Susa e oltre, fino al Gran Paradiso), fatta di libertà e trasgressione.

Erano gli anni Trenta: libertà contro il regime fascista che sempre più soffocava la società civile nelle morse della dittatura, trasgressione contro le rigide regole del decoro di stampo borghese che mal tollerava l’eccentricità giovanile. L’alleanza tra quei giovani era così intima e fraterna, che a nulla valsero le odiose leggi razziali (1938) che improvvisamente conferirono a Primo uno status di “diversità”, di fatto marginalizzandolo pian piano dalle consuetudini del convivere civile. Anche all’università non poté dare la tesi come gli altri, ma i tre proseguirono ancora fino al 1940 a “scorribandare” insieme.

Quelli passati in montagna furono giorni grandi, all’insegna dei personaggi selvaggi e liberi di Jack London, di cui i tre divoravano i romanzi. “Era questa la carne dell’orso”, scrisse molti anni dopo Levi, “rimpiango di averne mangiata poca, poiché di tutto quanto la vita mi ha dato di buono, nulla ha avuto … il sapore di quella carne, che è il sapore di essere forti e liberi, liberi anche di sbagliare, e padroni del proprio destino”. Era il 1974 e Sandro era morto da 30 anni. Il sistema periodico si avviava alle stampe (sarebbe uscito nel 1975) e in qualche modo bisognava dare un nome ufficiale a quell’amico che non poteva rimanere privato, o celato sotto il nome di Carlo, come nel racconto La carne dell’orso uscito nel 1961.

Nonostante la passione per la montagna, Sandro diventò ufficiale della Regia Marina, poi dopo l’8 settembre 1943 si unì alla Resistenza e in particolare al Partito d’Azione piemontese, dove era confluita come corrente maggioritaria quella del movimento Giustizia e Libertà di Carlo Rosselli. Diventò il comandante dell’organizzazione militare torinese: lo affiancavano nel Pd’A due amiche di vecchia data, Ester Valabrega, la sua compagna, conosciuta fin dai tempi dell’università, e Anna Maria Levi, sorella di Primo.

Lì mise in pratica la sua visione della politica come “attività strettamente intrecciata con la morale e non un mestiere”, in cui forse trovò risposta al suo più alto bisogno di “discostarsi dalla mediocrità”, scrive Mori. Il progetto non si limitava a cacciare i tedeschi, ma ambiva a innescare un profondo “rinnovamento morale e culturale” della società. Gravitavano in quell’ambiente della Resistenza piemontese e torinese personaggi del calibro di Nuto Revelli e Massimo Mila, per dirne solo due.

Primo Levi e Sandro Delmastro: Uia di Mondrone, febbraio 1940. Per gentile concessione della famiglia Levi.

Primo Levi e Sandro Delmastro: Uia di Mondrone, febbraio 1940. Per gentile concessione della famiglia Levi.Nello stesso 1943 anche Primo Levi aveva fatto la “scelta della montagna”, cercando di mettere insieme un piccolo gruppo partigiano nella zona di Amay, un piccolo villaggio nella zona di Saint-Vincent, e pur confluendo anche lui nel Pd’A i due non si erano però riusciti a ricongiungere, se non spiritualmente nel comune intento di “dire di no fino in fondo” al fascismo.

Levi fu catturato a dicembre 1943 e deportato ad Auschwitz nel febbraio 1944, avviato a un destino di morte da cui incredibilmente si salvò. Non così Sandro. Delmastro fu catturato dai fascisti un paio di mesi dopo, nell’aprile 1944 all’altezza di Borgo San Dalmazzo, mentre su un tranvai si stava recando da Cuneo in Valle Stura: insospettirono i picchiatori della Squadra d’Azione “Ettore Muti” innanzitutto quegli scarponi da montagna su un ufficiale della Marina. Le dichiarazioni rese durante l’interrogatorio, ormai abbandonata ogni speranza di salvezza e anzi quasi rinvigorito nelle convinzioni anti-regime dall’imminente destino, non lasciarono adito a nessun dubbio.

Fu torturato e infine fucilato proprio a Cuneo, non senza aver tentato un’ultima, disperata fuga. Non era ancora maggio, ma per morire ci voleva già coraggio. L’aria calda del primo tepore primaverile fu squarciata da alcuni spari, raccontò Anna Delfino, fidanzata di Nuto Revelli, che stava rifacendo i letti nella sua casa all’angolo di corso IV Novembre, dove Sandro era lanciato nell’ultima corsa della sua vita. Sentì i colpi, si affacciò alle finestre aperte e vide un impermeabile svolazzare appeso a due braccia levate in alto: per un attimo credette che fosse proprio quello del suo Nuto. Invece il corpo di Delmastro sarebbe rimasto per giorni a terra, in esposizione, a futuro monito.

Tutto questo fu Sandro Delmastro e Primo Levi non poteva lasciarlo cadere nel dimenticatoio. E così nemmeno Roberta Mori, che nel raccontare la biografia di Sandro dà conto delle ragioni di un’amicizia “che sembrava sfidare il tempo e persino la morte”. Il personaggio che finì in Ferro, il racconto che tutti identificano proprio con la sua figura, è “elaborazione soggettivamente fedele, obiettivamente forse infedele”, che poi è il mestiere della scrittura letteraria, come ha dichiarato lo stesso Levi. E così la vide e la interpretò anche Ester Valabrega, la compagna di Sandro, anche lei partigiana, a cui Primo fece recapitare la prima bozza del Sistema periodico, per una lettura in anteprima.

Piacque a Ester quel racconto, che per il chimico torinese non era solo un omaggio al suo amico più caro, ma anche la celebrazione di un’intera generazione che si ribellò contro il fascismo e lo combatté fino a offrire la propria vita, con immensi dolori e sacrifici. Fu anche il modo in cui Primo Levi, come suggerisce Roberta Mori, riconobbe alla letteratura la capacità di consegnare l’uomo alla dimensione dell’immortalità.