La voce giunge un po’ roca, ma il gracchiare del telefono non maschera l’inconfondibile accento di Reinhold Messner, che con generosità si offre nei ritagli di tempo, fra un pranzo e un viaggio, per commentare l’uscita della sua seconda autobiografia: La mia vita controvento (pp.344, euro 22,00, Corbaccio 2024, traduzione di Luca Calvi), apparsa quasi in contemporanea a quella originale in tedesco, in occasione degli 80 anni che compirà il 17 settembre (a dicembre toccherà a Gianni Morandi).

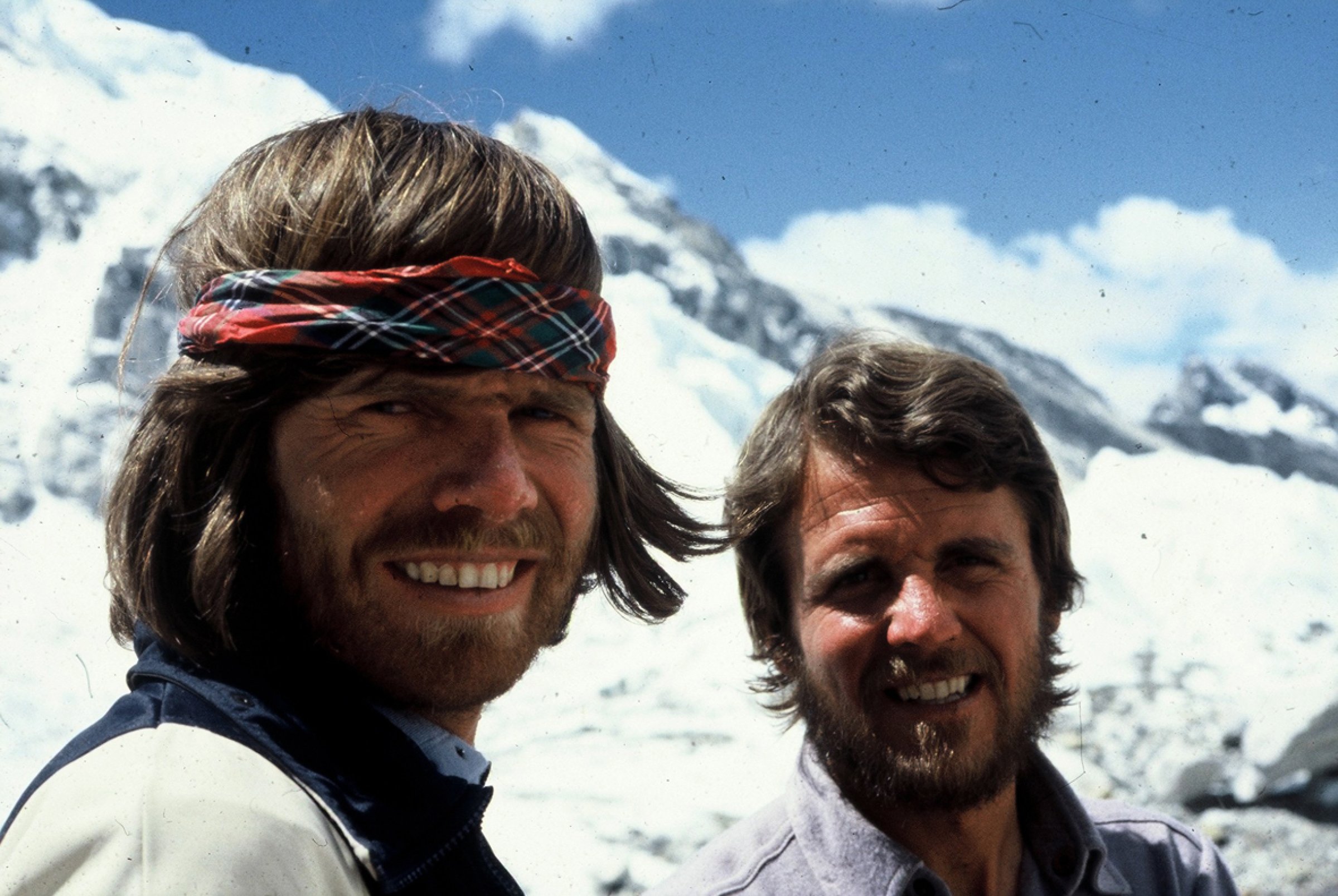

Chi cerca l’elenco autocelebrativo delle imprese alpinistiche rimarrà deluso e meglio farà a leggere uno dei 50 libri pubblicati in passato. Non c’è tutto, ma c’è di più: non è un controsenso, ma un modo per dire che il libro rende la complessità di un’intera esistenza, ben oltre le imprese sulle montagne, i ghiacci, i deserti del mondo. Ed è tutto dire, considerando la portata di quelle imprese che hanno fatto la storia: basti pensare alla prima salita dell’Everest senza ossigeno nel 1978, con Peter Habeler, con cui dimostrò che era possibile applicare lo stile alpino agli Ottomila (“stile leggero” o “by fair means” come lo definì Mummery). Non c’è bisogno di intendersi d’alpinismo per conoscere questi fatti e questo basterebbe a capirne la portata.

È un compendio di tante idee, molto spesso diventate battaglie, condotte dall’alpinista altoatesino con quel suo carattere ruvido poco incline alla diplomazia che in famiglia conoscevano bene. C’è uno spassoso capitolo dedicato a sua madre Maria Troi-Messner, all’inizio: donna di fine Ottocento, forte come una roccia, ma anche capace di minimizzare le intemperanze del suo “lungagnone”, come lo chiamava, a cui consigliava di stare più zitto, ma che sostenne sempre, anche quando venne bocciato alla maturità (eppure divenne insegnante, per un breve periodo, come il padre). Fa sorridere pensare a quella volta che il giovane Reinhold si rifiutò di pulire il pollaio, minacciando altrimenti di andarsene di casa, o quando sulle scale di casa mollò sua sorella Waltraud, unica femmina di 9 figli, perché non gli andava di accompagnarla a una festa, come aveva promesso. Dimostrava già quella determinazione che lo avrebbe portato a scontrarsi solo contro tutti per così tante volte nella sua vita.

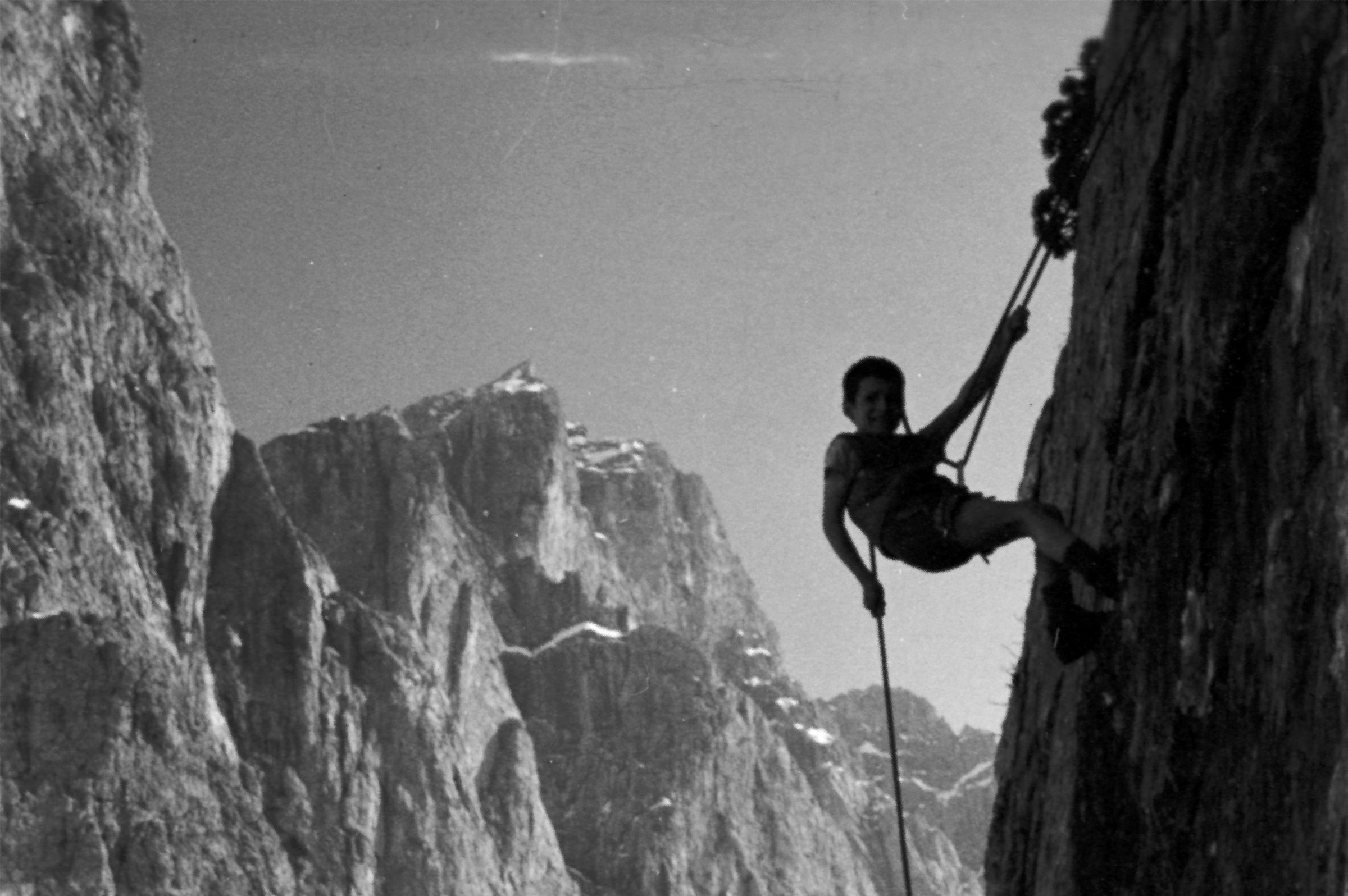

Primi tentativi di arrampicata ai piedi delle Odle. @Archivio Reinhold Messner

Primi tentativi di arrampicata ai piedi delle Odle. @Archivio Reinhold MessnerIl dolore e la responsabilità per la morte di suo fratello Günther nel 1970, sul Nanga Parbat, sono un ricordo pungente, nonostante il sollievo provato nel 2005 con il ritrovamento dei suoi resti là dove Reinhold aveva sempre detto che si trovavano, sul versante Diamir. Eppure la polemica non si è ancora chiusa, c’è ancora qualcuno che pensa che lo abbia abbandonato a morire per ambizione.

Oltre alle vicende alpinistiche ci sono quelle politiche (come l’esperienza al Parlamento Europeo con i Verdi), l’impegno per l’ambiente con Mountain Wilderness (poi abbandonata per divergenze ideologiche) e le critiche ai ragazzi di Fridays for Future, le importanti riflessioni sul futuro dell’alpinismo (da non confondersi con il turismo d’alta quota, come spesso ha ribadito), tutto sempre accompagnato dalle lettere e dalle interviste rilasciate sulla stampa di lingua tedesca.

Traspare la stima per alcuni compagni, come Peter Habeler e Walter Bonatti, ma anche Alexander Langer, tra i fondatori del Partito dei Verdi italiani, attivista e scrittore morto nel 1995 a nemmeno 50 anni, di cui cita l’impegno per le minoranze linguistiche del Sudtirolo.

Non si può odiare ciò che non si ama, e quindi largo spazio è dato proprio ai duri scontri con il Sudtirolo (per esempio in merito all’apertura dei Musei, i primi due in particolare), al dibattito sul suo troppo fievole patriottismo (esploso con l’affermazione “il mio fazzoletto è la mia bandiera”, che da eroe dell’Everest lo declassò a “traditore della patria”), al conflitto con il DAV, il Club Alpino Tedesco (esacerbato per le mancate scuse, a dire di Messner, dopo il ritrovamento del corpo di Günther, fino all’espulsione nel 2009). Argomenti spinosi, delicati, che affondano le loro vere radici indietro nel tempo e nella storia.

“Il Sudtirolo è un’eterna sfida e io non posso farne a meno” scrive. E infatti vive a Merano, ma appena può si rifugia, in ogni senso, a Malga Casnago-Alm, ai piedi delle sue amate Odle in Val di Funes, un luogo del cuore, legato alla sua infanzia, quando d’estate raccoglieva il fieno nel piccolo maso di suo nonno, ridendo e scherzando con i suoi fratelli. Ora quando può ci va in compagnia della sua terza moglie, Diane Schumacher, ormai imprescindibile compagna di lavoro, oltre che di vita. Con lei, sposata nel 2021 (fra le polemiche, neanche a dirlo), ha fondato la Messner Mountain Heritage, una start-up con cui oggi instancabilmente (si guardi la fitta tournée sul suo sito!) diffonde nel mondo la conoscenza dell’alpinismo tradizionale, quello che considera la sua vera eredità. E il motto “Preferisco fallire che morire” suggella lo spirito con cui ha condotto tutta la sua vita, non lasciando mai nulla di intentato.

Reinhold Messner. @ Archivio Reinhold Messner

Reinhold Messner. @ Archivio Reinhold MessnerReinhold Messner, innanzitutto auguri, come festeggerà il suo 80° compleanno?

Andrò con mia moglie in una malga sulle Dolomiti, con un po’ di speck e una buona bottiglia di vino rosso. Sono minimalista e rimango minimalista. Anche se la vecchiaia si sente, ogni giorno di più.

A che punto è il film sul K2?

Lo sto finendo. Con questo lavoro, spero di portare definitivamente chiarezza e pace nella storia di questa bellissima montagna, diventata la cosa più importante di tutti i tempi fatta dal Club Alpino Italiano e dagli alpinisti italiani. Avendo conosciuto Walter Bonatti e avendo avuto la fortuna di salire anche io sul K2, quindi sapendo bene com’è fatto il Collo di Bottiglia, e conoscendo quello che è successo, non intendo mettere in dubbio nulla, ma mostrare le difficoltà che non sono state filmate. Userò degli spezzoni dell’avvicinamento girati da Mario Fantin, che mi ha concesso il CAI, e poi andrò avanti a raccontare quello che è accaduto oltre gli 8000 metri con immagini girate da me, perché lì non ce ne sono. Lo farò da storyteller nella mia lingua madre per essere sicuro di quello che voglio dire: gli italiani avranno la possibilità di dare il giusto onore sia a Compagnoni e Lacedelli, sia a Bonatti. Non tento di portare avanti la lite, ma di trovare una pace fra queste cordate che spero durerà all’infinito. La storia del K2 rimarrà la stella dell’alpinismo italiano. Lo consegno al CAI entro fine anno, sarà bene poi tradurre il film in italiano, io non sono uno speaker professionista. Lo presenteremo a Milano. È una docu-fiction, ma senza liti, senza tensioni, è un racconto molto chiaro, serio e gioioso. C’è gioia, sì, non polemica. I protagonisti sono degli alpinisti, perché attori nelle zone dove ho girato non ci possono andare, sarebbe troppo pericoloso.

Messner e Habeler al Monte Everest, 1978. @ Archivio Reinhold Messner

Messner e Habeler al Monte Everest, 1978. @ Archivio Reinhold MessnerImmaginiamo già le critiche che seguiranno immancabilmente. Del resto, la sua autobiografia è un impressionante elenco di polemiche.

Le polemiche sono nate nel Sudtirolo, a casa mia, in parte in Germania, quasi niente in Italia dove sono sempre stato stimato. Per questo faccio parte del CAI, che mi ha eletto membro onorario. Per i Musei, visitati da tutto il mondo, ho dovuto lottare a lungo per realizzare quello che considero il lavoro più importante che ho fatto sulla tensione fra uomo e natura. Anche la storia del Nanga Parbat non è ancora finita, resta nell’inventario delle storie terribili per me. Tuttavia, senza questi ostacoli e senza tutti quelli che hanno provato a frenarmi, non avrei avuto la necessità di migliorarmi. Ma sono riuscito a superarli e a fare il mio alpinismo. Sono diventato Reinhold Messner con il vento in faccia, andando controvento, perché solo controvento un aereo si alza e vola.

Perché tutte queste polemiche in casa?

Perché molte discussioni le ho iniziate in lingua tedesca. Per esempio, il fatto di Paul Preuss che io non potevo leggere da ragazzo, perché lo avevano cacciato fuori dal Club Alpino Tedesco in quanto ebreo. Ho imparato attraverso queste cose. Ho inventato io il settimo grado e oltre, aprendo il dibattito in merito, in Germania non volevano cedere, rimanendo fermi sul sesto grado come livello definitivo delle capacità umane. Ho tentato di riassumere tutte le polemiche e penso che si capisca che il mio entusiasmo è stato più grande di tutte le cattiverie.

È questo che insegna quando fa il motivatore?

Sì, ma ora sono contento. Non farò mai più polemiche, ho 80 anni e ho la libertà di stare tranquillo.

Negli ultimi anni, soprattutto con la Messner Mountain Foundation (MMF) e la start-up Messner Mountain Heritage (MMH), la sua missione principale è diffondere l’alpinismo tradizionale: perché le sta così tanto a cuore?

Matteo Della Bordella, il grande alpinista italiano, dà ai giovani alpinisti italiani la possibilità di capire l’alpinismo tradizionale, anche grazie al CAI (con il progetto Eagle Team, NdR). Io ho 80 anni, non vado a scalare, ma giro il mondo e faccio conferenze, faccio vedere film per far capire cos’è l’alpinismo tradizionale, quando il 90% di chi arrampica va in palestra. Le grandi montagne sono battute da turisti, non sono alpinisti quelli che salgono sulla pista dell’Everest. Io e Diane siamo stati quest’anno a Seattle, a Chicago, in Slovenia, nel Caucaso due settimane fa e stiamo per partire per la Polonia, con grandissimo successo, per portare questo messaggio: l’alpinismo tradizionale, di Bonatti, di Cassin, del Duca degli Abruzzi, per citare qualche nome, non deve morire. E la narrativa fa parte dell’alpinismo tradizionale, che è una somma di narrativa e di attività: tutti i libri sull’alpinismo usciti in 200 anni dimostrano che l’alpinismo tradizionale è un fatto culturale e non solo sportivo. Come alpinista italiano porto questo messaggio in tutto il mondo.

Anche il Museo Roca sarà ispirato a questi principi, nel nuovo progetto della Messner Mountain Heritage?

Non sarà un museo, ma una casa dove fare incontri soprattutto con i giovani, per portarli dal mondo digitale al mondo della natura, con cui i nostri bambini stanno perdendo il contatto. Li porteremo qui e poi fuori, per fargli capire, vedere, toccare anche con il naso la natura delle montagne. Non solo la cultura alpina. L’alpinismo tradizionale è uno dei momenti in cui è possibile entrare profondamente nella natura ed è nato nelle Alpi, per questo si chiama così e noi Europei, vivendo intorno alle Alpi, abbiamo la responsabilità di non farlo morire. Il museo guarda indietro, noi guarderemo al futuro: vorrei dedicare gli ultimi anni della mia vita a indicare una direzione agli alpinisti della natura perché possano trovare la strada giusta. Apriremo l’anno prossimo.

Reinhold Messner e sua moglie, Diane Schumacher. @ Archivio Reinhold Messner

Reinhold Messner e sua moglie, Diane Schumacher. @ Archivio Reinhold Messner