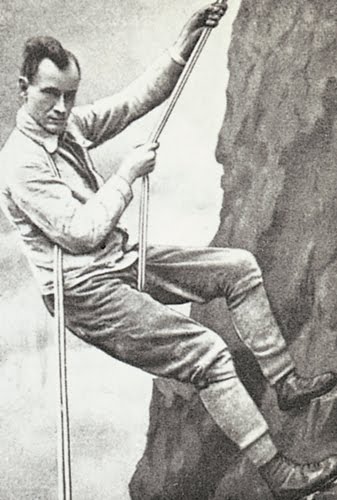

Hans Dülfer © Wikimedia Commons

Hans Dülfer © Wikimedia CommonsSarà V grado. Ma vah, non sarà neppure IV! Ma no, per me è il V+ ci sta tutto!

Il dibattito sui gradi delle vie è un classico delle discussioni fra gli alpinisti, fonte di dibattiti infiniti che riempiono le chat e accendono gli animi ai tavoli del bar davanti all’immancabile birra post arrampicata. Insomma, “dare i numeri” è sicuramente uno dei piaceri connessi allo scalare montagne. È così da molto tempo, ma non da sempre.

All’origine dell’alpinismo, quando le vette erano il laboratorio scientifico della natura e si andava lassù per fare esperimenti con termometri e barometri, per esplorare angoli della superficie terrestre ancora mai calcati da piede umano, oppure per assaporare il confronto con le potenze della natura e sperimentare l’esperienza dell’orrido e del sublime, la difficoltà tecnica degli ostacoli affrontati durante la salita e la sua misurazione erano un aspetti decisamente secondari.

La catalogazione dell'alpinismo

Fra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento, però, dopo che tutte le principali cime delle Alpi erano state raggiunte, una nuova visione cominciò a prendere piede: un poco alla volta la “difficoltà” della via percorsa cominciò ad affermarsi come uno dei parametri più importanti per definire il valore delle nuove ascensioni. Non si trattava più di trovare la via più semplice e logica per giungere a calcare una cima inviolata, ma di arrivare lassù sfidando il versante più ripido o la parete più repulsiva.

In questa nuova ottica, trovare un modo per classificare le difficoltà affrontate, confrontandole con quelle delle altre ascensioni, divenne un’esigenza sempre più sentita. La diffusione delle prime guide di arrampicata, che raccoglievano la descrizione degli itinerari nei diversi massicci alpini, rese ancora più pressante questa necessità di trovare un metro omogeneo di misurazione dell’impegno richiesto dalle diverse salite.

Le prime classificazioni si affidarono all’espressività del linguaggio comune, con l’uso di termini quali “facile”, “difficile”, “difficilissimo”, ma questo genere di valutazioni si mostrò presto troppo generico e soggetto all’interpretazione personale. Soprattutto fra gli scalatori di area tedesca, che operavano nella zona delle Dolomiti e dei massicci calcarei delle Alpi austriache, dove, già all’alba del XX secolo, maggiormente si stava evolvendo l’alpinismo tecnico su roccia, si cominciò a pensare ad una classificazione delle difficoltà espressa attraverso il linguaggio oggettivo della matematica.

La definizione delle difficoltà in arrampicata

Uno dei primi a proporre e diffondere una scala numerica dei gradi in arrampicata, sostenendola con un’approfondita elaborazione teorica, fu Karl Planck, esponente del gruppo di scalatori che costituivano la famosa “Scuola di Monaco”, nonché figlio del premio Nobel per la fisica Max Plank.

Prendendo spunto dalle classificazioni numeriche già proposte nelle guide dell’area della Raxalpe e del Kaisergebirge, pubblicate a fine Ottocento, nel 1914 Plank redasse l’articolo dal titolo “La definizione delle difficoltà nell’arrampicata”, nel quale proponeva appunto l’uso di una scala numerica, basata sul linguaggio universale della matematica, come soluzione ideale per agevolare la comunicazione fra gli alpinisti, fornendo loro lo strumento per valutare al meglio l’impegno richiesto dalle salite ed evitare così di impegnarsi su itinerari troppo al di sopra delle loro capacità.

La scala di Plank era divisa in cinque livelli, ciascuno indicato progressivamente con un numero romano. Per ogni grado individuava alcuni itinerari esemplificativi e lasciava la scala aperta verso l’alto, prevedendo la possibilità del superamento delle massime difficoltà raggiunte nel suo tempo.

La parete nord-ovest del Civetta © Wikimedia Commons

La parete nord-ovest del Civetta © Wikimedia CommonsIl VI grado

Lo scoppio della Prima guerra mondiale, nella quale lo stesso Plank trovò la morte, sostanzialmente fermò l’attività alpinistica nell’area dolomitica, ma, quando all’indomani del conflitto gli scalatori tornarono a frequentare le pareti, la discussione sulla classificazione delle difficoltà tornò ad accendersi, anche in virtù della straordinaria evoluzione della tecnica e delle attrezzature che si verificò a partire dagli anni Venti, portando alla realizzazione di ascensioni sempre più estreme.

Per cercare di fare chiarezza sulla confusione ancora irrisolta fra le varie classificazioni, il fuoriclasse austriaco Willo Welzenbach, nel 1926, pubblicò sull’Österreichische Alpenzeitung un articolo dal titolo “Una proposta per unificare i concetti di difficoltà”, nel quale sostanzialmente riprendeva la scala in cinque livelli proposta da Plank, aggiungendo ad essa un VI grado, da lui identificato come “il limite dell’umanamente possibile” ed esemplificato nelle vie capolavoro di Emil Solleder alla parete nord della Furchetta e alla nord-ovest del Civetta.

L’autorevolezza dello stesso Welzenbach e delle vie di riferimento citate, favorirono una diffusione praticamente universale della scala in ambito alpino, tanto da identificare il periodo che va dagli anni Venti ai Quaranta del Novecento come “Epoca d’oro del VI grado”.

Al grande Willo spetta dunque il merito di aver dato agli alpinisti un’unità di misura condivisa sulla quale confrontare le proprie imprese, ma anche la “colpa” di non aver colto la saggia intuizione di Plank, che aveva concepito una scala dei gradi aperta verso l’alto.

A fronte dell’inevitabile evoluzione cui l’alpinismo andò incontro nei decenni successivi, la scala “chiusa” di Welzenbach divenne fonte di nuove, infinite discussioni: come classificare, infatti, le nuove salite, chiaramente più difficili della nord-ovest del Civetta o della nord della Furchetta, indicate da lui come esempi del VI grado e del limite insuperabile delle possibilità umane?

Solo nel 1978 l’UIAA, Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche, riconoscerà ufficialmente l’esistenza del VII grado e ci vorranno altri sette anni perché la scala UIAA, venga aperta senza limiti verso l’alto. Anche così, però, gli alpinisti hanno continuato a confrontarsi e scontrarsi sui gradi di difficoltà.

Forse aveva ragione l’inascoltato Hans Dülfer, che opponeva al rigore matematico di Plank e Welzenbach l’inevitabile soggettività che caratterizza l’attività alpinistica, per cui la difficoltà è sempre un elemento che dipende dalla percezione del singolo, variabile a seconda delle sue capacità e anche del suo stato psicologico.

O forse, più semplicemente, discutere davanti all’immancabile birra se il tal passaggio è di V+ o di VI- è un piacere troppo grande perché vi si possa rinunciare, con buona pace della matematica e dell’oggettività rigorosa.