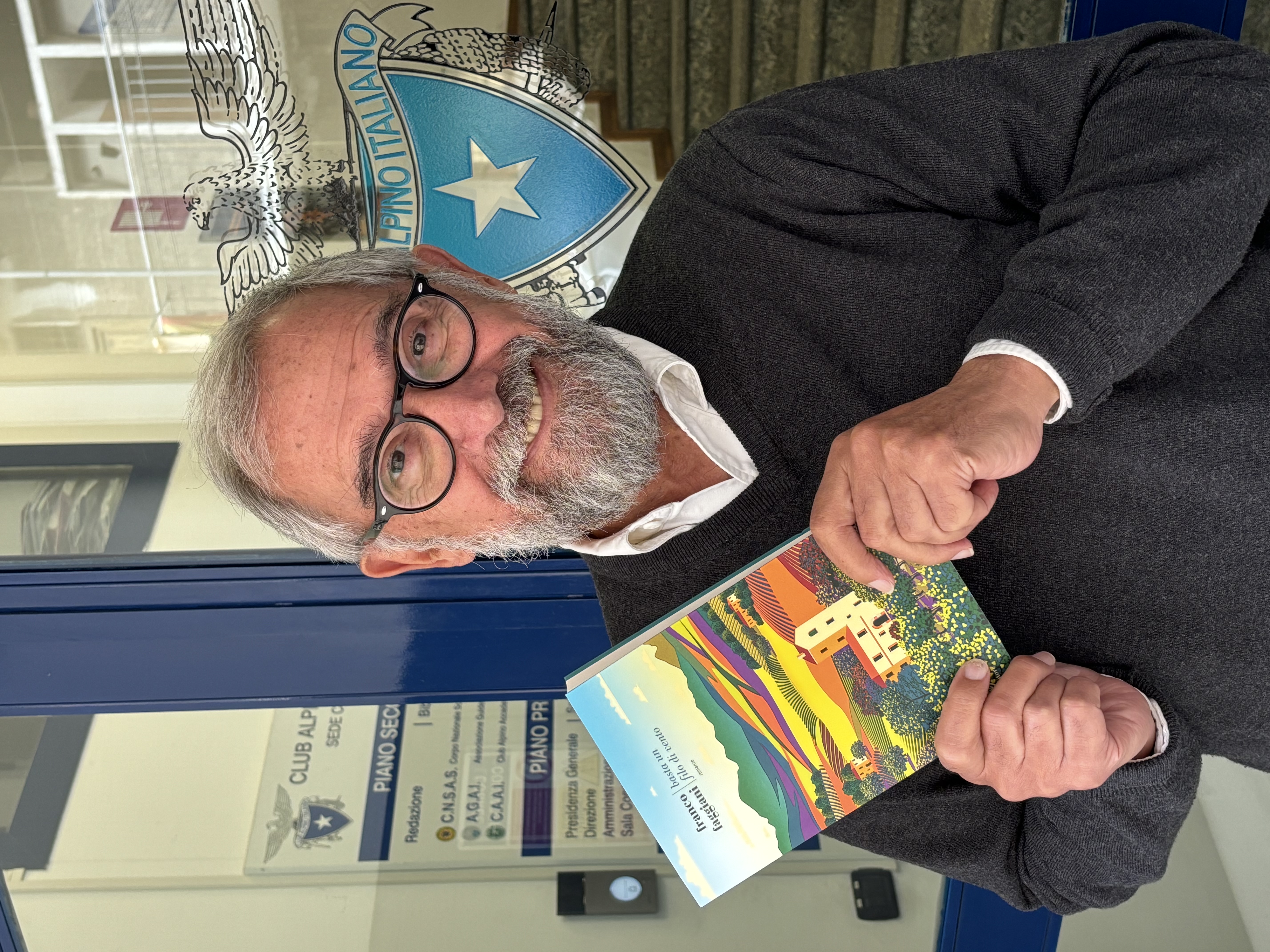

“Il romanzo delle tre A: amore, amicizia, accoglienza”: Franco Faggiani descrive così il suo ultimo libro, Basta un filo di vento (pp. 264, euro 18,50, Fazi 2024). Una storia di buoni sentimenti, nel senso migliore del termine, che deposita nel lettore un mix energetico a base di speranza e voglia di futuro, perfino di allegria. Non male, considerati i tempi piuttosto cupi. Non a caso l’Ucraina è uno dei paesi dove vende di più, lui che di recente era a Chambéry per presentare l’edizione francese de L’inventario delle nuvole (Fazi 2023), con cui ha appena vinto il Premio Monte Caio per la sezione narrativa, e ancor prima il IV Premio Green “Le pagine della terra”.

Eppure i protagonisti si portano sulle spalle storie dolorose e complicate: la trama ruota intorno a Gregorio Bajocchi, ricco proprietario della Conventina, una tenuta agricola di mille ettari nell’Oltrepò Pavese, che si ritrova a dover decidere se vendere a un acquirente straniero interessato a trasformare quel luogo contadino in lussuosa località turistica. Proprio quando ha finalmente trovato moglie, Cora, tornata nel paesino natale con un bagaglio di esperienze varie in giro per il mondo, e quando la sua ex, la tedesca Emma, colpita da demenza senile precoce, chiede come unico desiderio quello di tornare là dove lo aveva piantato parecchi anni prima, portandosi via anche suo figlio. Una scelta difficile in cui lo affianca l’amico di sempre, Massino, il mago dei semi.

Franco Faggiani, sei considerato uno scrittore di montagna, ma con questa storia scendi in collina, come già con La compagnia del gelso (2023). C’è differenza a scrivere dell’uno o dell’altra?

Tengo sempre a cambiare ambientazione, anche come sfida, mi piace portare in giro la gente, come un’agenzia di viaggio. Sono felice di essere considerato uno scrittore di montagna, ma in realtà non ho amato troppo questa etichetta. Non c’è differenza: se siamo in collina non c’è l’abete, se siamo in montagna non c’è il frassino, ma non è certo l’altezza che cambia qualcosa, a parte il colpo d’occhio. È la natura che mi attrae.

Però non scrivi mai una storia che non sia anche storia di un luogo, l’elemento del paesaggio è sempre presente.

Sì, perché scrivo sempre storie vere, ma se me ne capitasse una al mare andrebbe bene lo stesso.

I personaggi di Gregorio, Cora e Emma rappresentano tre principi tipici anche delle Terre Alte. Gregorio incarna il senso di appartenenza a una comunità e al luogo in cui questa vive, la responsabilità di non abbandonarlo, la difficoltà di tenerlo in vita.

Questo libro, come tutti gli altri, nasce da una storia vera che non posso svelare perché è ancora in corso, nelle Marche, dove avevo però già ambientato La compagnia del gelso. Ho scelto l’Oltrepò Pavese proprio perché volevo un mondo contadino, a pochi chilometri da Milano, Pavia e Piacenza, dove in settimana alle 11.30 del mattino trovi gente che già pranza al bar e non aspetta altro che raccontare storie d’altri tempi, che però per loro sono i tempi di oggi. Gregorio fa il brillante in giro a Milano con le super macchine, poi però torna sempre a casa.

A proposito di casa, Cora è la restanza. Va via, poi però torna, mescolando tradizione e innovazione. Come scrivi tu: “il passato non deve intralciare il futuro”.

Molti sono ancorati a un passato come a una catena da cui non riescono a staccarsi: i ricordi sono importanti, ma ancor di più guardare al futuro. Di Cora sono rimaste le radici, sono quelle che estirpi se vuoi far morire un albero. Se resti nella terra ricresce sempre qualcosa. La terra rimane un richiamo forte, conosco tanti che vanno a vivere altrove, ma poi tornano nei luoghi della loro infanzia, dopo le vite frenetiche, hanno voglia di pace, quiete, natura, di rivedere persone che hanno fatto parte del loro passato, con cui stanno bene. E li capisco, nemmeno io passerei la terza età in città, dove non si avverte più nessun legame con la natura, nessuna stagionalità, che significa gesti, colori, suoni tipici di un momento dell’anno piuttosto che di un altro: a Milano ti accorgi che è Natale solo perché guardi il calendario. In montagna è diverso.

La natura ci riporta al terzo personaggio, Emma, l’ex moglie di Gregorio, che rappresenta la connessione profonda con un luogo e la natura che cura.

Lei vuole tornare nell’unico luogo dove si è sentita amata, visto che il resto della sua vita non è stato così facile. E Gregorio la riporta nei posti dove erano stati bene insieme. L’effetto curativo c’è, anche se il miracolo non ci può essere.

Nella Manutenzione dei sensi il protagonista è affetto da Sindrome di Asperger, qui invece parli di demenza. Come mai?

Perché fa parte della storia vera, ma la affronto perché ci tocca tutti. Mi sono documentato a fondo e ho scoperto che ci sono ben 200 tipi di demenza, ma in generale se ne sa ancora poco. Ci sono 15 istituti di ricerca in giro per il mondo che hanno scoperto che quasi il 60% dei pazienti intervistati, circa 700.000, hanno in realtà manifestato i primi segnali in età adolescenziale, trascurati perché non considerati sintomi, o anche perché non abbiamo attenzione verso chi ci sta vicino. Dobbiamo avere più cura, la natura ci aiuta in questo.

Sei uno scrittore prolifico. Quanti libri ti bollono in pentola?

In mente ne ho tanti. A giugno esco con il saggio Piccola filosofia del sentiero. Non scriverò di itinerari, ma di quello che si prova sulle varie tipologie di sentieri. L’idea mi è venuta quando ho scritto la guida per il Sentiero Italia (il volume 7 su Liguria/Piemonte, NdR): percorrendone una parte in Val di Susa (da Salbertrand a Susa, per 25 chilometri nascosti, in quota), sono finito in posti di cui non conoscevo nemmeno l’esistenza, eppure abitati, dove ci sono muretti a secco del ‘700 che ancora resistono e proteggono dei bellissimi castagneti che i contadini proteggevano, perché la castagna era il pane dei poveri.

Alpi o Appennino?

Mi piace molto l’Appennino, da quando ho scritto Non esistono posti lontani, è un mondo fragilissimo rispetto alle Alpi, dove il turismo è consolidato, c’è molto abbandono, a meno che qualche ragazzo non abbia voglia di tornare e aprire un b&b o un’azienda biologica, ma è pochissima cosa. In più è un territorio fragile, soggetto a dissesto idrogeologico, dove si pratica un turismo mordi e fuggi.

Quella volta che…

Che andai a intervistare Romano Levi, e la sua distilleria a Neive, nelle Langhe, dove si produce la Grappa della Donna Selvatica: feci la fila tutto il pomeriggio, per sentirmi dire che sarei dovuto tornare il giorno dopo, ma non potevo. Sono riuscito a fissare per la sera alle sette, c’era una nebbia da non credere: Romano uscì con le ciabatte marroni di feltro, trascinando i piedi in passettini, mi disse che non aveva un sofà per sederci (una sofà!), allora siamo rimasti in piedi sotto una lampadina che penzolava in mezzo al cortile: ho fatto una delle più belle interviste della mia vita. Poi mi ha regalato una bottiglia con l’etichetta disegnata da lui, avvolta nelle pagine del Sole24Ore perché era l’unica che non lascia l’inchiostro. O quando ho conosciuto Bartolo Mascarello, uno dei più grandi produttori di Barolo: glielo comprava Gianni Agnelli. Andava da lui con l’autista la sera, dopo il lavoro, perché Bartolo non aveva il telefono. Una volta gli disse che ai contadini come lui sarebbe servita una macchina piccola che si arrampichi dappertutto e che dietro possa portare due damigiane da 50 litri. È così che è nata la Panda. Su uno scaffale aveva una bottiglia con un cerotto sopra e sotto scritto “censura”: “Mi hanno arrestato la bottiglia”, mi disse. Era socialista e sull’etichetta aveva scritto “No Barrique. No Berlusconi”. I carabinieri gliel’avevano sequestrata, perché uno di Forza Italia l’aveva vista in un bar di Alba durante la campagna elettorale. Me ne ha regalata una, ma l’ho venduta. Un tempo, quando volevo qualcosa dovevo comprarlo subito: computer, macchine fotografiche, libri... Scrivendo ho imparato a essere minimalista.

Il posto del cuore?

Sono affezionato alle colline marchigiane, dove ho passato una parte di infanzia, ma la mia montagna ormai è orizzontale. Più che altro amo le valli e i posti remoti, dove magari non c’è nemmeno la corrente. E soprattutto le persone che incontro, se le trovo sui sentieri significa che condividiamo le stesse passioni, e si crea subito una comunità.