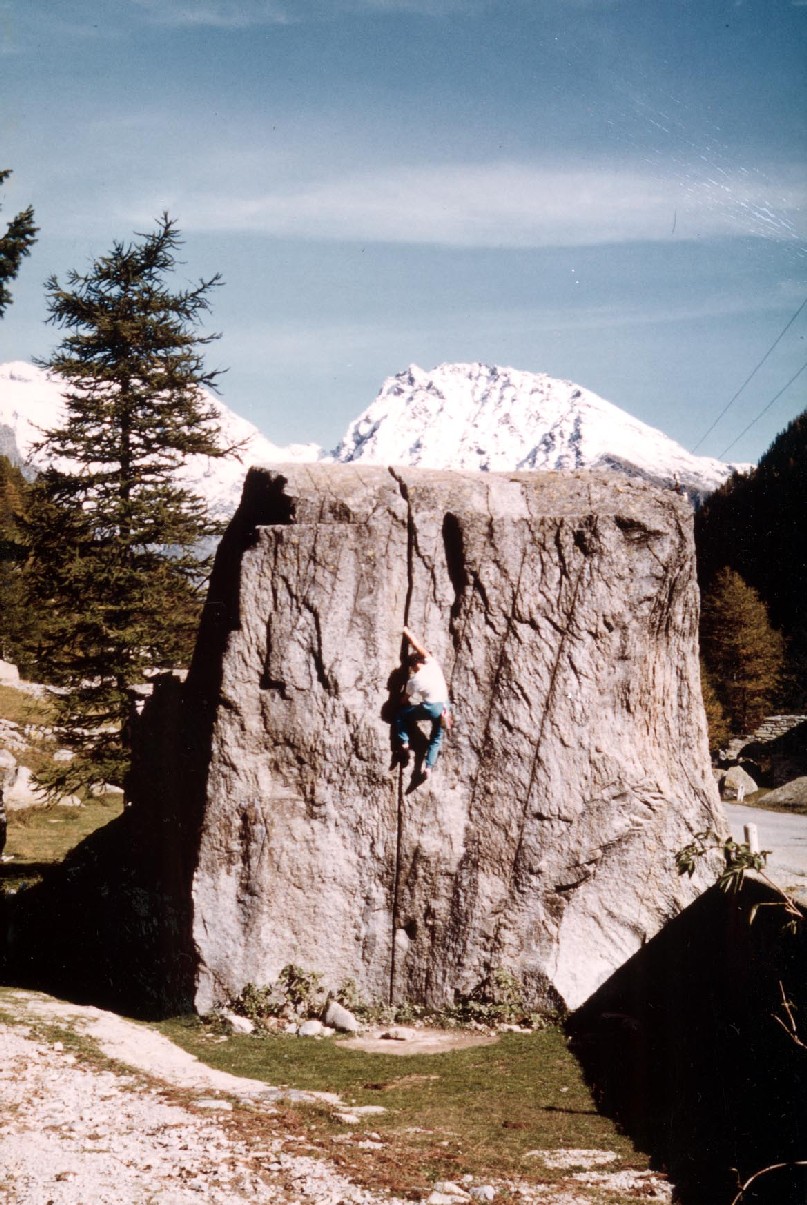

Il sasso Kosterlitz a Ceresole Reale

Il sasso Kosterlitz a Ceresole RealeA Torino e in Valle dell’Orco, negli anni Settanta, il label dell’innovazione tecnica arriva con lo scozzese Mike Kosterlitz, ricercatore di fisica e fortissimo scalatore di graniti. Dopo la laurea a Cambridge e il dottorato a Oxford, Kosterlitz ha vinto una borsa di studio all’Istituto di Fisica Teorica di Torino, trasferendosi nella città delle Alpi. Nessuno può immaginare che vincerà il Nobel per la Fisica. Nell’autunno del 1970 ha aperto una nuova via sul Corno Stella con Gian Carlo Grassi, che, impressionato dalle evoluzioni dell’“inglese”, ha annotato sul suo taccuino: “Mike, con fragorose urla come si usa nel karate, saliva con audaci gesti sull’immensa lama di gneiss. Questo suo procedere mi impressionava e mi intimidiva, e poi aveva pronunciato il suo fatidico giudizio: 'Difficile'”. Equivale a terribile.

La rivoluzione di Kosterlitz

Lo scozzese porta abilità e aggeggi ignoti ai piemontesi. Mentre da noi si cerca ancora di salire con ogni mezzo, in Gran Bretagna già prevalgono l’etica e lo stile di arrampicata. L’ultimo giorno di marzo del 1973, insieme a Gian Piero Motti, Kosterlitz scala il diedro centrale della Torre di Aimonin senza piantare un chiodo. “Scherzi da prete” pensano quelli della seconda cordata, “Pesce d’aprile!”, finché Kosterlitz e Motti mostrano dei misteriosi blocchetti metallici chiamati nuts, noccioline, che si incastrano nelle fessure senza far male alla roccia. Una magia. Venti giorni dopo Mike replica con Motti e Grassi sul Caporal, aprendo la via del Sole nascente, da The House of the Rising Sun degli Animals.

La tecnica e la mentalità britanniche fanno molto bene al rinascimento torinese: spalancano gli orizzonti. Prima di Kosterlitz sembrava che le fessure fossero la casa del chiodo, ma con lui cambiano destino. Qualcuno dice che le noccioline siano come le mani di Mike: nate per l’incastro. Nel 1970 l’hanno visto scalare la fessura del sasso spaccato all’ingresso della piana di Ceresole, che sono sette metri impossibili per chi è nato da questa parte della Manica. Per otto anni gli imitatori si sono scornati sulla crepa verticale e nessuno s’è staccato dall’erba; neanche uno dei nostri è riuscito a superare i primi centimetri, i più difficili. Le mani e le ambizioni dei giovani subalpini scivolavano senza pace dalle labbra della fessura Kosterlitz, mentre il mito di Mike s’ingigantiva. Ed era un paradosso, perché lui rifiutava i miti, ci rideva sopra, ed era appunto ignorandoli che riusciva a superarli.

Mike Kosterlitz

Mike KosterlitzLa fessura del sasso spaccato

Il primato regge fino al giugno del 1978, quando Roberto Bonelli va al prato della Kosterlitz con una tuta a righe e una maglia infilata nella tuta. “Diavolo di uno scozzese”, pensa Bonelli guardando la fessura per la prima volta.

Gli piace subito. Ci mette le mani, prova l’incastro e in breve tempo, sotto gli occhi sgomenti dei presenti, regge la crepa e sale in cima al sasso.

"Come hai fatto?" gli chiedono sbalorditi i compagni.

"Non saprei" risponde Roberto. “M’è venuta subito.”

Oggi la Kosterlitz è diventata una reliquia e il suo salitore una celebrità.