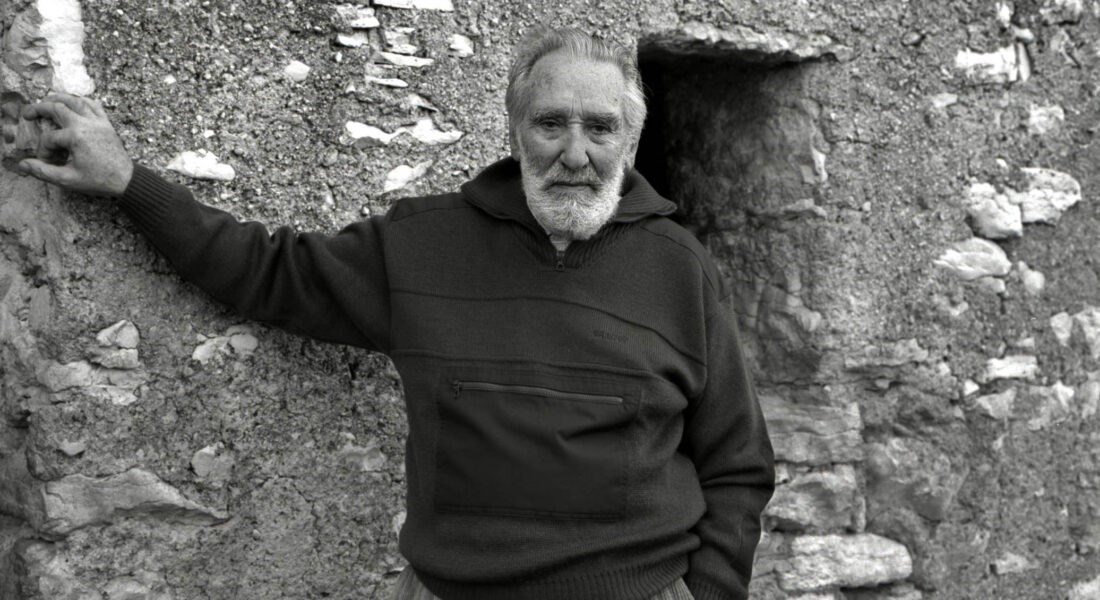

Mario Rigoni Stern © Adriano Tomba

Mario Rigoni Stern © Adriano TombaMario Rigoni Stern muore il 16 giugno del 2008, nella sua casa ai confini del bosco che sale verso Monte Zebio, nell’altipiano dei Sette Comuni. Era nato lì, ad Asiago, il 1° novembre del 1921, pochi anni dopo la fine della Grande Guerra che aveva lasciato morti e devastazioni anche tra quelle montagne. L’altipiano portava ancora i segni della guerra, tra boschi ridotti a terra bruciata e paesi da ricostruire. Mario ama quei luoghi ma il desiderio di indipendenza dalla famiglia e il desiderio di avventura nato sui libri di Stevenson e Conrad, lo aveva spinto a diciassette anni a entrare nel corpo degli alpini, dove mette a frutto le sue abilità in montagna, sci e arrampicata su roccia. Il periodo dell’addestramento sulle vette della Val d’Aosta, dalla Grivola al Gran Paradiso, sarà uno dei più felici della sua vita. Nel 1940 Mussolini decide di aggredire la Francia e per Mario arriva il primo fronte di guerra, alla fine dello stesso anno deve combattere su quello greco-albanese, e nel 1942 in Russia. Dopo l’8 settembre del 1943 subisce venti mesi di lager, tra Prussia Orientale e Austria, per essersi rifiutato di combattere nella RSI di Mussolini.

Il sergente nella neve, del 1953, è il suo primo successo letterario. Un libro che colpì molti per l’espressività dello stile narrativo, un fluido intreccio di lirismo e realismo, di tragica epica individuale e collettiva. Il racconto della ritirata di Russia è retto da un ritmo rapido e coinvolgente, le descrizioni del paesaggio, il Don e l’immensa steppa innevata, si alternano a una disperata volontà di sopravvivere, nonostante tutto. Si comprende subito che non si tratta di pagine di diario, ma di una grande vocazione narrativa, con debiti letterari che vanno da Dante a Ungaretti, da Hemingway a Garcia Lorca, rielaborati in una scrittura con molti tratti innovativi e originali. Rigoni scriverà poi molte altre storie, non solo di guerra ma anche e soprattutto di natura, di montagne e boschi, animali selvatici, senza confini tra le prime e le seconde. Anche perché il filo che le tiene insieme è il medesimo, l’etica individuale della responsabilità, verso gli altri esseri umani come verso l’ambiente naturale. La passione e la conoscenza che Rigoni infondeva nella difesa della natura e dell’ambiente, soprattutto in montagna, l’impegno per la pace e per un codice di valori condiviso, rendono la sua opera quanto mai attuale.

. @Archivio Mario Rigoni Stern di Asiago .jpg) 29 gennaio 1939, Mario Rigoni Stern davanti al rifugio Sella, in Valnontey (Cogne). © Archivio Mario Rigoni Stern di Asiago

29 gennaio 1939, Mario Rigoni Stern davanti al rifugio Sella, in Valnontey (Cogne). © Archivio Mario Rigoni Stern di AsiagoÈ nei racconti che Rigoni raggiunge i suoi maggiori risultati letterari: Il bosco degli urogalli, Uomini, boschi e api, Amore di confine, Arboreto salvatico e Aspettando l’alba. Anche il suo ultimo libro, Stagioni, in apparenza un testo unico, condensa in realtà una serie di racconti. Le opere di più largo respiro - Quota Albania, Storia di Tönle, Le stagioni di Giacomo, L’ultima partita a carte – superano di poco le cento pagine, sono in effetti dei “racconti lunghi”. La stesura iniziale è sempre più lunga del testo finale, che Rigoni rifinisce con un lavoro di sottrazione per dare coesione alle vicende narrate, evitando inutili digressioni. Il lettore attento trova comunque indizi per approfondire riferimenti biografici, storici, letterari o naturalistici. Gli piaceva immaginare che un lettore ripercorrendo le valli o le montagne dove lui aveva ambientato una storia, provasse le sue stesse impressioni ed emozioni.

Ci sono ancora luoghi dove poter incrociare pagine e paesaggi rigoniani: le montagne a nord del suo altipiano, innanzitutto, ma anche la Val Veny e la Val Ferret, la parete di roccia e le cascate di Lillaz, la Val Soana, la Rosa dei Banchi e i laghi sopra Champorcher. Luoghi cari al suo amico Primo Levi: entrambi da giovani avevano salito quelle montagne, negli stessi anni e senza conoscersi. Ci sono due foto che traducono bene in immagini quella “vicinanza” giovanile: nella prima si vede un giovanissimo Mario in piedi davanti al Rifugio Vittorio Sella in Valnontey, le gambe sprofondate nella neve. È il 29 gennaio 1939, alle sue spalle si distinguono le finestre e un camino. La seconda venne scattata un anno dopo, nell’aprile del 1940: si vede Primo sul tetto del medesimo rifugio, a cavallo del camino.

L’autunno era la stagione preferita per i colori dei larici, il profumo dei boschi e la nitidezza degli orizzonti, l’inverno era la stagione delle letture e della scrittura; molte opere infatti sono nate in inverno. Rigoni non rinunciava comunque alla vita all’aria aperta: praticava soprattutto lo sci di fondo, nelle magnifiche piste dell’altipiano; le percorreva con grande soddisfazione, a volte senza pensieri, attento solo al vento e alla velocità, altre volte ricordando con affetto certe imprese di gioventù: «E mi lascio andare come su una nuvola e il pensiero vaga su immagini o ricordi lontani» .

Amava anche la primavera, la stagione in cui tutto ricomincia e che aveva accompagnato il ritorno sull’altipiano in momenti drammatici della sua vita, due volte dalla Russia e infine dalla prigionia nei lager tedeschi. Più volte aveva dichiarato di voler morire a primavera, e così avvenne, nella stagione in cui «il rumore del vento fra i rami cambia sempre ed è sempre nuovo e diverso da albero ad albero, e in una latifoglia produce un fruscio diverso da un larice e da un abete» .

Mario Rigoni Stern, Le memorie del bosco vecchio, in «La Gazzetta dello Sport», 24 gennaio 1997.

Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no, a cura di Giuseppe Mendicino, Einaudi, Torino, 2013, p. 195.

. @Centro internazionale di Studi Primo Levi .jpg) Aprile 1940, Primo Levi al rifugio Sella, in Valnontey (Cogne) © Centro internazionale di Studi Primo Levi

Aprile 1940, Primo Levi al rifugio Sella, in Valnontey (Cogne) © Centro internazionale di Studi Primo Levi