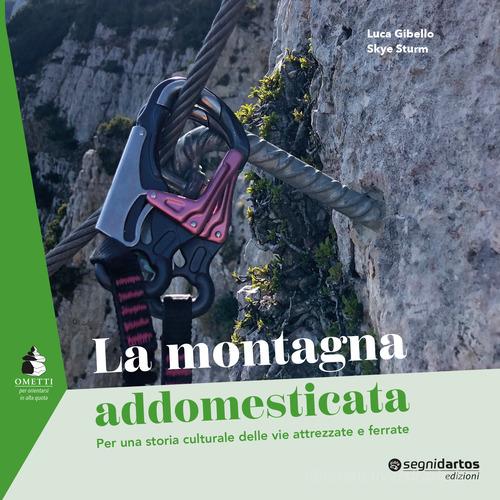

La prima volta che qualcuno attrezzò un sentiero di montagna in Europa, Cristoforo Colombo stava scoprendo un Nuovo Mondo: risale infatti al 1492 l’idea di facilitare l’accesso in montagna, benché di ferrate in senso stretto si possa parlare solo da metà Ottocento, l’età del ferro della modernità. Parte da qui la “storia culturale delle vie attrezzate e ferrate” oggetto del libro La montagna addomesticata, degli architetti Luca Gibello e Skye Sturm (pp. 108, ill., 20,00 euro, Segnidartos 2023). In tempi di dibattito sugli eccessi di antropizzazione dei paesaggi naturali e loro devastanti conseguenze, quell’aggettivo “addomesticato” rimanda senza indugi al travisamento invalso del concetto di valorizzazione del territorio montano, tracimato in un impazzito marketing di cui anche le vie ferrate recano evidenza soprattutto nella loro più recente evoluzione, in buona compagnia di panchine e altalene giganti. La prospettiva storica adottata dagli autori lo mostra bene, conferendo al volume una piena originalità.

La classificazione cronologica e tematica in cinque gruppi analizza le 31 ferrate più iconiche, significative, o controverse dell’intero arco alpino internazionale: come il Giacomo Bove in Val Grande, primo sentiero attrezzato d’Italia, il superbo Sentiero delle Bocchette fra le cenge delle Dolomiti di Brenta, la tosta Ferrata Gianni Costantini nel Bellunese (9 ore filate di percorrenza!), quella del Centenario del CAO al Monte Grona (Como), la “Che Guevara” sul trentino Monte Casale, fino alla particolare Via Corda des Evettes, in Francia, che segna un auspicabile ritorno alle origini, mescolando ferratismo e arrampicata. Non mancano cenni sulla sicurezza e sull’evoluzione delle attrezzature specialistiche, ma è la questione etica a chiudere il libro, con particolare riferimento alla situazione del Trentino, visto che la pubblicazione nasce dalla collaborazione fra l’associazione Cantieri d’Alta Quota, fondata nel 2012 da Gibello dopo il libro sulla storia della costruzione dei rifugi sulle Alpi, con la Tsm – Trentino School of Management e la SAT – Società Alpinisti Tridentini: ricchi di spunti infatti anche i contributi rispettivamente di Gianluca Cepollaro e Riccardo Decarli, oltre che quello di Gianni Canale, presidente del Collegio delle Guide Alpine della Provincia di Trento.

Come si sono evolute le vie ferrate?

Sturm: L’evoluzione segue il cambiamento dell’obiettivo. L’abitudine di attrezzare pareti da parte di popoli autoctoni risale al ‘400, ma si trattava di scale in legno o rami di alberi per aiutare nei passaggi difficili. Da metà Ottocento invece questo diventa un metodo per facilitare il raggiungimento della cima, mentre in mezzo alle due guerre servono a combattere. Da lì pian piano, con l’avvento del turismo di massa, vediamo la progressione verso l’atletismo e l’adrenalina che non c’entrano più molto con la roccia. Ci sono ferrate anche in città, per dire. Diventano un oggetto simile a ponti tibetani o delle scimmie, o panchine giganti, oggetto urbano messo in un contesto montano, cui si accede pagando un biglietto. Una ferrata “impacchettata”, eccessivamente infrastrutturata finisce per non essere più nemmeno un’introduzione all’alpinismo…

Quindi ferratismo e alpinismo prendono a un certo punto due strade qualitativamente diverse?

Gibello: L’evoluzione delle ferrate segue quella dell’alpinismo fino a quando non si staccano dall’alta quota e dal raggiungimento della vetta e scendono verso valle, in un certo senso come ha fatto l’alpinismo negli anni ’70 con il movimento del Nuovo Mattino, disinteressandosi alla vetta. La ferrata che scende a bassa quota è la rappresentazione di quello spirito di “prendersela comoda”. Tuttavia, mentre poi l’alpinismo è tornato, nella ricerca degli alpinisti di punta, a una maggiore sfida con i propri limiti, aumentando le difficoltà, riducendo tempi, l’attrezzatura e i punti di appoggio, le ferrate hanno preso la direzione opposta, di un divertimento urbano che si può avere in una struttura chiusa, artificiale, in città.

Eppure, con il cambiamento climatico che modifica l’assetto del terreno e della roccia, la via ferrata sarà l’unico modo per salire certe montagne?

Sturm: È già così per alcune vie, non più accessibili con l’alpinismo tradizionale.

Gibello: Per raggiungere oggi la Capanna Quintino Sella ai Rochers del Monte Bianco, via normale di salita dal lato italiano prima di quella dal Gonella, si è dovuto prevedere un percorso attrezzato spostato rispetto a quello tradizionale, non più percorribile perché troppo rischioso. L’uso del ferro per la messa in sicurezza di molte parti di tracciati classici è già necessario, anche se non possiamo eliminare il rischio, in generale. Tutti noi che frequentiamo la montagna dobbiamo accettare che certi percorsi vadano in disuso, anzi, dobbiamo saperci rinunciare: non tutto è sempre possibile in condizioni di “sicurezza”, anche se la nostra società securitaria, come la definisce Annibale Salsa, non lo tollera. La Cresta del Brouillard al Bianco non si può proteggere, ha rischi oggettivi altissimi. L’essere compatibili con l’ambiente significa accettare di non poter più fare certi percorsi

Il Trentino è oggetto di una approfondita riflessione sulla necessità di darsi un limite con il turismo outdoor. È ancora possibile lì invertire il trend, educando le persone a un maggior rispetto?

Sturm: La domanda si applica non solo al Trentino: come facciamo a smettere di “aggiungere” eppure rispondere alla costante domanda dei turisti?

Gibello: Anche in Trentino però si inizia ad essere critici verso questo modo di sfruttare il territorio, dalla Tsm, alla Sat, alle Guide, ma ci sono voci anche all’interno di Trentino Marketing, con l’intenzione di potenziare una fruizione più consapevole, puntando sulla qualità e meno sulla quantità. Il parco a tema non è la risposta giusta, perché riduce al minimo il contatto con il territorio.

Questione etica: ferrate sì, ferrate no?

Gibello: Quelle che ci sono si mantengono, altre si possono smantellare, altre ancora vanno mantenute per la loro valenza storica, come cerchiamo di dimostrare nel libro. Quelle vanno valorizzate per far capire cosa abbiano significato quando sono nate: il Sentiero delle Bocchette è uno straordinario progetto di avvicinamento alla montagna. Ma ferrate nuove basta. A meno che non sia la soluzione francese della via corda che aumenta la consapevolezza del rischio. Qualcuna c’è anche in Piemonte.

Sturm: Il punto è proprio questo: la via corda richiede più dimestichezza, ma forse è meglio che le persone abbiano un’idea del rischio che corrono e di quello che fanno. In ogni caso ci si arriva con una ferrata.

Fate entrambi parte dell’associazione Cantieri d’Alta Quota, con sede a Biella. A che punto è il censimento di rifugi e bivacchi sulle Alpi e cosa state scoprendo?

Gibello: Il censimento richiede risorse che non abbiamo, quindi non procede. Con Regione Piemonte stiamo invece ragionando sulla mappatura dei bivacchi, proliferati in maniera eccessiva. Stanno diventando una moda, per due istanze: da un lato le famiglie che vogliono ricordare le vittime in montagna, dall’altro i giovani che non vedono nel bivacco un punto di appoggio per vie lontane e difficili, ma l’occasione a costo zero di fare un’esperienza originale, magari anche lasciando lì tutti i rifiuti. Il bello di lavorare sul tema di rifugi e bivacchi resta quello di scoprire le storie umane che ci sono dietro, quelle delle persone a cui sono stati dedicati o quelle dei custodi che li hanno avuti in carico. Andare avanti su questo e costituire un archivio della memoria orale dei guardiani di certi rifugi è affascinante e necessario. Sono storie di dedizione incomprensibili riducendo il discorso a una questione economica. Abbiamo tutti bisogno di belle storie da sentire, raccontare, leggere.

Oltre che la passione per l’architettura, vi accomuna quella per la montagna, avete qualche progetto in corso?

Sturm: Sono originaria dell’Alaska, ma vivo in Valtellina da 4 anni, pratico escursionismo e scialpinismo, e sono skyrunner: vorrei correre la gara da Courmayeur a Punta Helbronner (la Vertical Trail, NdR). Sulle Alpi è tutto molto diverso: nel mio paese la montagna è selvaggia e di difficile accesso, ci sono poche strade, pochi impianti e quindi raggiungere certi posti richiede tempo e denaro, con pro e contro.

Gibello: 16 anni fa ho iniziato la scalata degli 82 Quattromila delle Alpi, che ho completato nel 2016 (e ho visto la montagna cambiare molto!). Ora, da collezionista quale sono, ho in mente di salire le 144 vette che si vedono da Torino, dal Monviso al Monterosa. Me ne mancano 32.