Le Langhe e il Monviso © Carlo Meazza

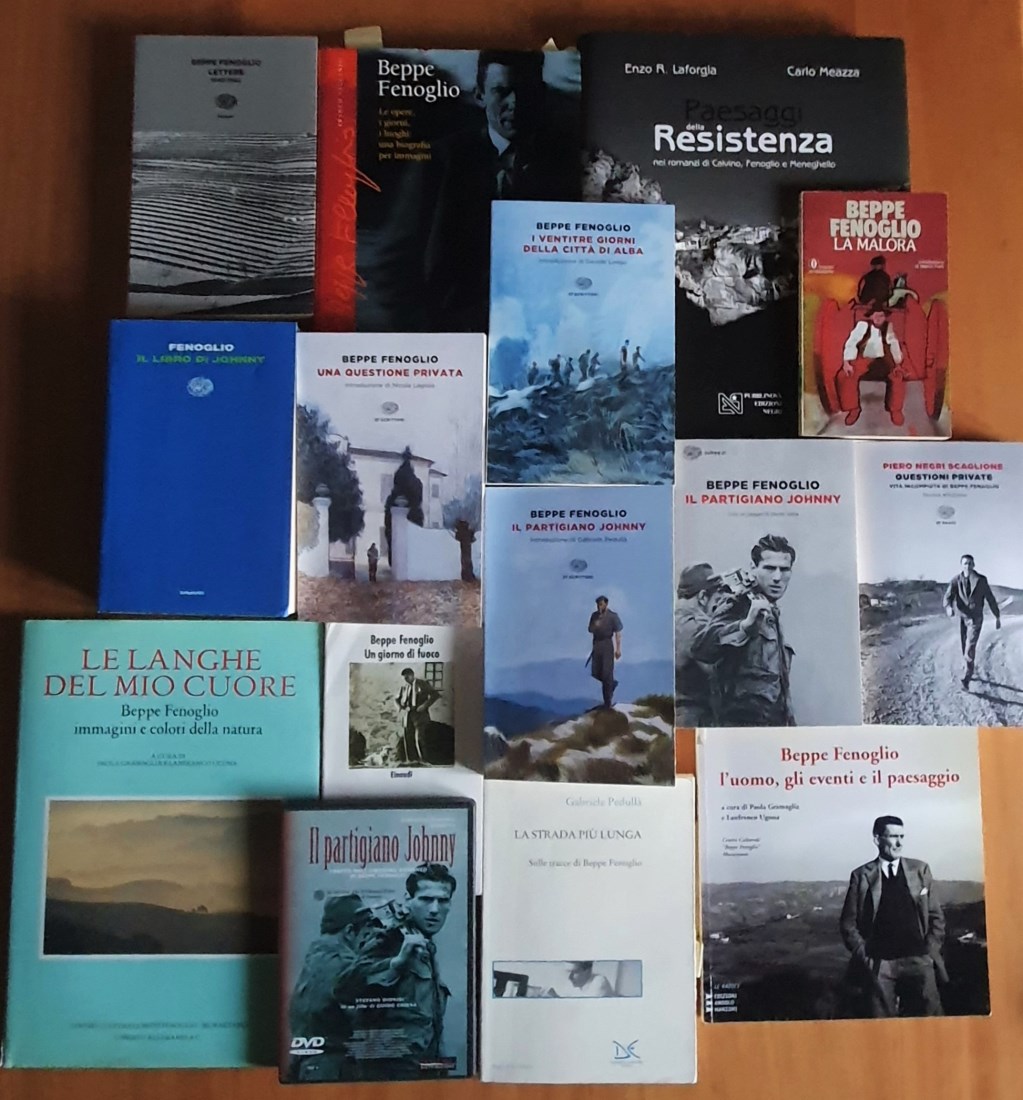

Le Langhe e il Monviso © Carlo MeazzaQuando nel 1964 Einaudi ripubblicò Il sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino volle ricordare nella prefazione un altro romanzo imperniato sulla Resistenza, Una questione privata di Beppe Fenoglio, con queste parole: "E fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l’aspettava, e arrivò a scriverlo e nemmeno finirlo, e morì prima di vederlo pubblicato, nel pieno dei quarant’anni ".

Il paesaggio nebbioso e apparentemente tranquillo delle Langhe non è solo lo scenario delle sue storie, è una presenza costante e avvolgente. In Una questione privata, prima la nebbia poi la pioggia e il vento seguono il cammino disperato del giovane partigiano Milton, tra “colline alte”, sentieri e crinali, e incupiscono il vortice di ansia e di rammarico che lo agita. Le profonde fessure verticali - i rittani -, che separano i poggi, ma anche il Fiume Tanaro e i suoi ponti, insidiosi per mine o agguati, sono ostacoli e prove da superare che si aggiungono al rischio del fuoco nemico. Il Monviso è lontano, sul filo dell’orizzonte, visibile ma quasi irraggiungibile, come la libertà e la pace. I dubbi e le speranze del protagonista si intrecciano con la ferocia senza senso della guerra. Un filo di tensione percorre ogni pagina e la scrittura segue un ritmo incalzante, in una storia dal perfetto equilibrio narrativo. Quella di Milton è una corsa contro il tempo, tra pioggia, fango e pallottole, per salvare e per salvarsi: “Già sparavano, di moschetto e di mitra, a Milton pareva di non correre sulla terra, ma di pedalare sul vento delle pallottole”.

Nato ad Alba il 1 marzo 1922, Fenoglio si era innamorato della letteratura sin da ragazzino, specie quella inglese. In un contesto di opprimente uniformità culturale come il ventennio fascista, i poemi e la storia britannici hanno per lui il sapore della libertà. Diffida di ideologie e appartenenze, ha un’idea stoica e spavalda della vita e del futuro. Nonostante le modeste condizioni economiche della famiglia, la sua passione per la letteratura e la storia spinge la madre a iscriverlo al ginnasio-liceo classico. Interrotti gli studi universitari, nel 1943 si trasferisce a Roma per seguire il corso ufficiali; dopo l’8 settembre riesce a tornare fortunosamente ad Alba e nel gennaio successivo entra nelle file dei partigiani, prima nei garibaldini poi nei badogliani. Combatte più volte in prima linea; la conoscenza dell’inglese lo agevola nelle funzioni di ufficiale di collegamento con le missioni alleate. Dopo la guerra affianca al lavoro presso una ditta vinicola di Alba il mestiere di scrittore, prima per Einaudi poi per Garzanti. Raggiunge la notorietà con i racconti pubblicati nella raccolta I ventitré giorni della città di Alba e due brevi romanzi, La malora e Primavera di bellezza.

Una questione privata, l’opera più apprezzata dalla critica e dai lettori, esce poco dopo la sua morte. Il partigiano Johnny cinque anni dopo, nel 1968; il curatore Lorenzo Mondo assembla due diverse stesure del libro mirando alla leggibilità e scorrevolezza più che alla coerenza filologica dei dattiloscritti. Raggiunge lo scopo, tant’è che il libro coglie un immediato successo di critica e di lettori. Mondo sceglie bene anche il titolo, il protagonista della storia è in effetti il partigiano Johnny, un ragazzo che prende la via delle montagne più per amore di libertà che per odio verso gli avversari.

Il viaggio di Johnny è un epico peregrinare tra colline, boschi e rittani, prima per cercare tra i partigiani il modo giusto di lottare contro l’oppressione, poi per sfuggire all’accerchiamento dei nazifascisti dopo la resa e l’abbandono di Alba, il 3 novembre del 1944. Un muoversi che in certi momenti ha il sapore della libertà e in altri quello amaro della paura di morire, magari a un passo dalla fine della guerra: “si rese definitivamente conto di come le colline li avessero tutti, lui compreso, influenzati e condizionati tutti, alla lunga, come se vi fossero tutti nati e cresciuti, e destinati a morirvi senza conoscere evasione ed esilio. (…) La notte era completa, il sentiero invisibile sotto i piedi tentanti, e un vento sinistro, come nascente da un cimitero di collina, soffiava a strappi”. L’ultimo inverno di guerra, con le colline innevate, porta con sé il gelo opprimente degli ultimi orrori, ma anche la dolcezza di un avvenire pieno di possibilità: “E Johnny entrò nel ghiaccio e nella tenebra, nella mainstream del vento. L’acciaio delle armi gli ustionava le mani, il vento lo spingeva da dietro con una mano sprezzante e defenestrante, i piedi danzavano perigliosamente sul ghiaccio affilato”. Immagina che quell’ inverno sarà l’ultima prova da superare. Forse.

Negli anni successivi saranno pubblicate altre versioni de Il partigiano Johnny, frutto di accurate scelte filologiche di Maria Corti, Dante Isella e soprattutto Gabriele Pedullà. Fenoglio è un romanziere non un narratore, scrivendo prende linfa dalla sua esperienza personale ma la rielabora con grande libertà creativa, per cogliere il senso più vero e profondo di una tragedia storica e individuale.

Ai più giovani consiglio di leggere Il partigiano Johnny seguendo le vicende umane e guerresche di un ragazzo libero e coraggioso, che un giorno sceglie di salire in montagna e di lottare per la libertà di tutti. “E pensò che forse un partigiano sarebbe stato come lui ritto sull’ultima collina, guardando la città e pensando lo stesso di lui e della sua notizia, la sera del giorno della sua morte. Ecco l’importante: che ne restasse sempre uno”.

Beppe Fenoglio muore il 18 febbraio del 1963 per un tumore ai polmoni, dopo lunghe sofferenze sopportate con dignità e senza poter parlare, comunicando con amici e parenti attraverso il mezzo che aveva amato per tutta la vita: la parola scritta, impressa a mano su biglietti di carta. Tempo prima, aveva affidato a una pagina del diario l’epitaffio da scrivere sulla sua tomba:

“…il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano”.

© Giuseppe Mendicino

© Giuseppe Mendicino