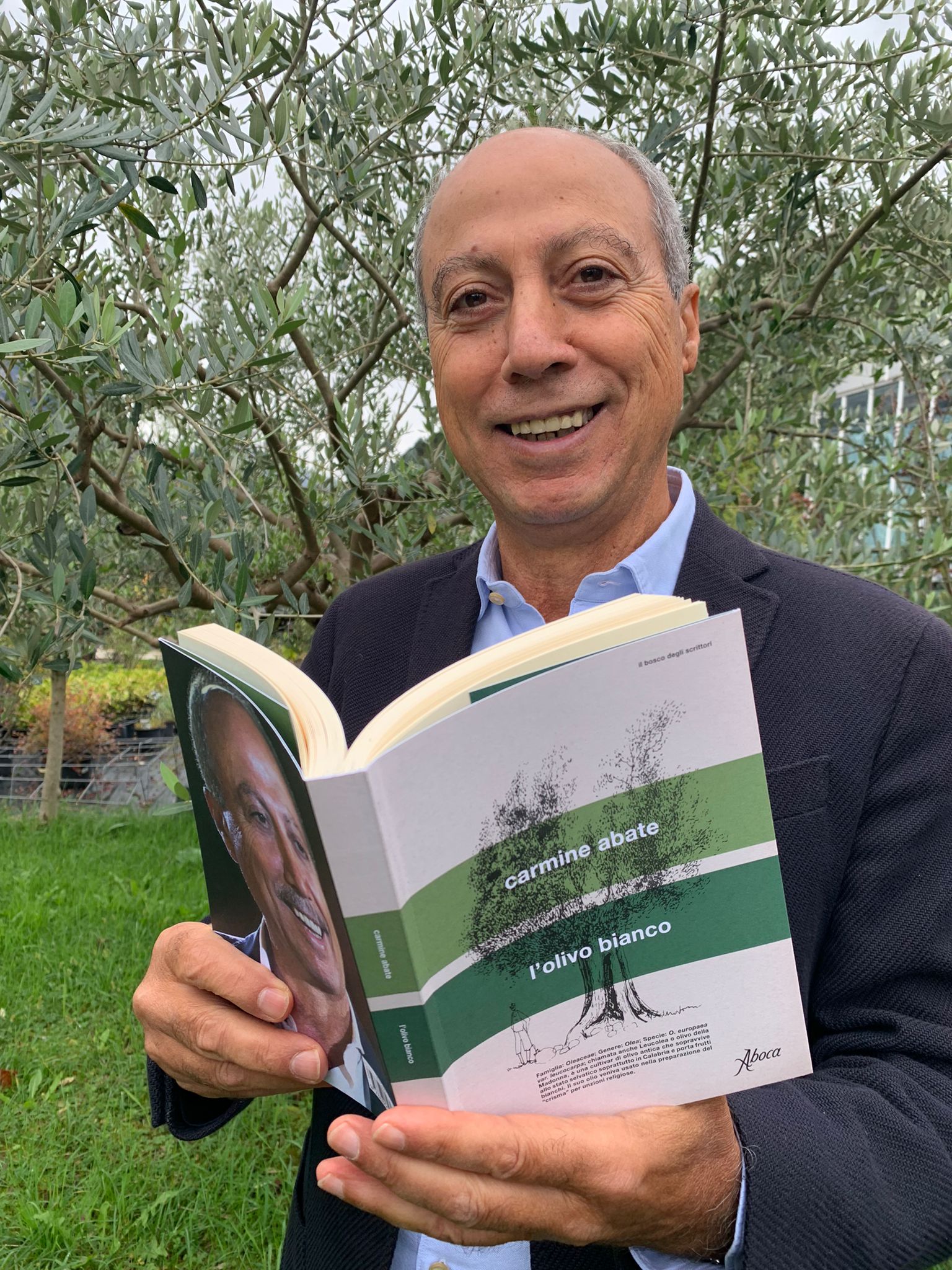

.jpeg) Carmine Abate dopo la potatura, mentre pianta un arancio

Carmine Abate dopo la potatura, mentre pianta un arancioUna terra aspra, una pianta rara (che esiste davvero), una storia misteriosa che affiora da un passato famigliare lontano e un ragazzo che di questa eredità deve decidere cosa fare: partire o restare? Emigrare, o coltivare la propria storia, continuando a guardare il mare che brilla lontano, oltre le colline terrazzate abbracciate dai monti azzurri della Sila? La penna di Carmine Abate si inchiostra nei mille profumi di una Calabria selvaggia e meravigliosa quanto sofferente, dalle sue contraddizioni, dalla sua umanità: non fa eccezione l’ultimo romanzo, L’olivo bianco (pp. 192, 15 euro, Aboca 2024).

La vicenda si svolge nell’entroterra crotonese, da dove viene lo stesso Abate, di Carfizzi, antico paesino di origine albanese incastonato fra la costa jonica e l’altopiano silano, dove ancora permangono le tradizioni balcaniche e la minoranza linguistica arbëreshe. E la lingua infarcita di parole del dialetto locale è la sua cifra stilistica imprescindibile, come lo era per Camilleri, a significare un legame profondo con le proprie origini: la lingua è madre come la terra.

Antonio, dopo la maturità, in attesa di scegliere se fare l’università o andarsene a lavorare in una fabbrica in Germania come i suoi amici, passa l’estate ad aiutare il padre a risistemare finalmente il "rovettaro" che intralcia un oliveto di sua proprietà, lasciato in eredità a sua madre dal misterioso Luca, lontano parente emigrato negli Stati Uniti a inizio ‘900, come molti dalle sue parti. La faticosa attività nel bosco di Crisma (uno dei tanti toponimi in cui il Mezzogiorno carsicamente conserva la traccia del suo passato da Magna Grecia) serve al giovane per non pensare troppo nemmeno a Elena, la sua ragazza, che improvvisamente si è dovuta trasferire a Milano per consentire al padre di curarsi per un tumore, senza troppe rassicurazioni sul suo amore per lui. Ritrovare un contatto con la terra e riscoprire l’eterna rinascita della natura che dà speranza e forse anche lavoro instilleranno in Antonio quella dose di fiducia in un futuro che alla sua età è precario per definizione, non solo in Calabria. In noi lettori risorge la speranza, il sentimento più pericolante dell'epoca in cui viviamo. E forte sale la voglia di affondare anche noi le mani nella terra scura per riconnetterci con una natura da cui abbiamo dimenticato di appartenere: è uno dei temi più ricorrenti nella letteratura di montagna, tutti i romanzi che parlando di animali e boschi altro non fanno che ricordarci quanto ci siamo allontanati in fondo da noi stessi.

Si ritrovano anche qui i temi più cari all’autore: l’importanza di raccontare luoghi e persone, binomio inscindibile per chi sa che non c’è memoria senza tradizione, il bisogno di difendere i territori da cui quelle storie si sono originate, il dolore della migrazione come scelta obbligata, e insieme la necessità di ritrovare le proprie radici nella scrittura. Temi che Abate conosce perché li ha vissuti nella sua carne: dopo la laurea in Lettere a Bari, si è dovuto trasferire in Germania, raggiungendo suo padre, anche se poi si è trasferito in Trentino, dove tutt’oggi vive. Ma è là, a migliaia di chilometri da casa, come è successo a tanti emigrati di ieri e di oggi, che ha iniziato a raccontare le vicende della sua comunità arbëreshe, riuscendo a dare alla sua testimonianza un valore universale, e promuovendo l’incontro fra culture.

Di questo parlano sempre i suoi romanzi, come già La festa del ritorno, che nel 2004 gli è valso il Premio Campiello e nel 2023 è diventato un film, o Il ballo tondo, del ‘91, uscito l’anno scorso in traduzione inglese negli USA col titolo di The round dance. E anche Il cercatore di luce (2021), appena diventato un Oscar Mondadori, in cui l’epopea personale del pittore Segantini, che nei suoi quadri ha immortalato l’Engadina e la gente semplice delle Alpi, si fa simbolo dell’innata tensione dell’uomo verso il bene e il bello, filosoficamente intesi.

La fioritura dell'oliveto. Foto dell'autore.

La fioritura dell'oliveto. Foto dell'autore.Carmine Abate, nei tuoi romanzi i pezzi della tua vita compongono ogni volta un puzzle diverso. Da dove arriva la storia dell’olivo bianco?

Sono partito dal mio luogo del cuore, l’Olivo di Luca, un pezzo di terra ripido e scosceso come lo descrivo, che apparteneva a mia nonna, che l’ha lasciato in eredità a mio padre e dunque a me. E infatti all'inizio il libro si doveva intitolare così. Ci ho costruito la mia casa in Calabria, insieme a quella ragazza che non si chiama Elena, ma che è diventata mia moglie. Il nome Olivo di Luca deriva da quello di un parente misterioso, sparito dal paese per andare nelle “Meriche”. La grotta spinosa nel roveto esiste davvero, infatti compare anche in altri libri, ci andavo da giovane con gli amici: il mio paese è a circa 600 metri sul livello del mare e da lì da una parte vedevo il mare, dall’altra i monti della Sila, che mi apparivano azzurri, mentre con una mano raccoglievo i fichi da seduto. La storia del mio parente non l'ho mai saputa per intero, quindi chiaramente poi ho integrato con la finzione, ma come in tutti i miei libri ci sono elementi autobiografici che cerco di rendere universali, altrimenti non avrebbe senso raccontarli.

Sono zone di entroterra che oggi soffrono per lo spopolamento, a cui si è ispirato l’antropologo Vito Teti, non a caso un calabrese, per definire la “restanza”, la decisione di chi fa del restare una forma di resistenza al partire. Come hai vissuto la tua condizione di emigrato?

Conosco Vito Teti dal 1991: lui ha sempre raccontato la restanza, io la “spartenza”. Partire e restare sono due facce della stessa medaglia, ugualmente complesse e problematiche. Io avevo sempre raccontato storie di persone che alla fine partono, come è successo a me e ancor prima a mio padre, emigrato in Germania, e a mio nonno, Carmine Abate come me, emigrato invece nella “Merica Bona” (per distinguerla dall’America Latina dove non avevano successo). Le storie di restanza le ho raccontate ne Gli anni veloci (2008), quelle di chi ha deciso di rientrare dopo tanti sacrifici ne La festa del ritorno. Vivere per addizione è la mia risposta al partire e al restare. Ai problemi che portano entrambi. Anche restare: lo stesso Teti parla della nostalgia di chi resta. Ormai sono partito, non posso più vivere come mio padre con i piedi al nord e la testa al sud, vivere di nostalgia per un mondo che poi è tutto dentro di me. È più sano prendere il meglio dei mondi in cui ho vissuto e trasformare la ferita della partenza in una ricchezza umana e culturale, senza piangermi addosso.

Anche tu ti piangevi addosso?

Certo, avevo nostalgia, volevo tornare, sentivo fortissima questa ferita della partenza, ero anche arrabbiato con i politici della mia terra che mi negavano la possibilità di vivere in un luogo così bello che non potevo non amare, con la sua natura ancora quasi intatta. L’ho superato così. Ne L’olivo bianco ho voluto raccontare una storia di restanza: chi decide di restare ma non fa nulla per trasformare la sua condizione è come un migrante che parte e vive di nostalgia. I protagonisti decidono di restare per curare e difendere la loro terra, da chi invece per guadagno personale vorrebbe distruggerla, come fanno i “micidianti”, quelli che incendiano i boschi.

Il padre del tuo protagonista lotta contro gli interessi personali di chi non si fa scrupoli a incendiare un bosco per soldi. Incarna il concetto di tutela e salvaguardia di un territorio in nome della collettività. Non è facile educare al rispetto dell’ambiente.

Il tema centrale del libro è indubbiamente la natura. Il padre, anche se non è un intellettuale impegnato, lo ha capito da sempre che bisogna difendere i boschi. È quello che io da scrittore insisto fin da La collina del vento (2012), contro le pale eoliche (non certo l’energia eolica): non si rispetta la natura prendendo scelte che cercano di tutelarla, ma poi deturpano il paesaggio e i paesi che lo circondano. Se distruggi un luogo distruggi la sua memoria e anche te stesso che ne fai parte.

È ciò di cui si parla nel libro Un paese felice (2023), quando hai affrontato la vicenda di Eranova, un paesino calabrese distrutto per far posto a un impianto siderurgico che poi non si è fatto, negli anni ’70. Sfaceli ambientali visti anche sulle montagne del nord.

Eranova fu distrutto insieme a 700mila piante da frutto, aranci e ulivi secolari, inutilmente. Per questo affermo che il tema centrale, individuale, politico ma anche letterario, deve essere l’ambiente in cui viviamo, che non può essere distrutto in nome del progresso, in Calabria come in Alto Adige.

Se ne vanno ancora i giovani dalla Calabria?

Chi racconta la Calabria non può non imbattersi in questo tema, uno di quelli a me più cari. Adesso non c’è più questa emigrazione di massa perché, come sa Teti che ha studiato i paesi dell’interno, non c’è più la massa. Ci sono pochissimi giovani, i paesi sono spopolati. Il mio paese di Carfizzi ha 500 abitanti, quando ero piccolo erano 1500. Fra quelli rimasti (non sempre sono i giovani) qualcuno cerca lavoro in zona, ben sapendo che non guadagnerà molto, ma puntando su uno stile di vita sano e comunque dignitoso. È romantico pensare che non si sia più costretti a partire, ma a livello economico non è cambiato nulla, sono cambiati i numeri. Ben vengano però i giovani che decidono di restare. L’importante è sia una scelta libera.

Il turismo outdoor, incluse attività come l’arrampicata, forniscono secondo te delle alternative?

I giovani che decidono di restare puntano in effetti sul turismo: il crotonese per esempio è poco noto, ma molto bello e selvaggio, è sul mare ma a pochi chilometri dalla Sila, in mezzo ci sono le colline e paesi belli ma abbandonati. Con il telelavoro ci si potrebbe tornare a vivere, qualcuno lo ha fatto. Sono ancora piccoli numeri che potrebbero però invertire la tendenza, puntando su natura, agricoltura e turismo, ciò che in Italia si dovrebbe fare di più. Lo dobbiamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Come al mio piccolo Giorgio, nato da sei mesi, a cui dedico il libro.

Ci vai davvero a lavorare la terra?

Ora che sono nella vecchiaia (Abate ha da pochi giorni 70 anni, NdR) coltivo qualche olivo e alberi da frutto: se uno non ha mai provato a vedere l’olio che esce dal frantoio o mai ha “rampato” un olivo, togliendo le erbacce che potrebbero incendiarsi (una grande metafora della nostra vita!) non lo potrebbe raccontare. Queste cose non si possono inventare. Bisogna avere un rapporto forte con la pianta.

L’olivo bianco: una pianta rara, con frutti color avorio, tipica della Calabria, che pochi conoscono, il cui olio leggero serviva per le unzioni religiose. Non può che essere un simbolo.

È stato riscoperto alla fine degli anni ’80, lo chiamavano l’olivo della Madonna per via delle unzioni, ma sono sicuro che dopo questo libro si diffonderà molto di più, sono già stato contattato da un’associazione di difesa dell’olivo bianco. Chi coltiva in generale ama le piante rare. Ma quando scrivo non so mai bene dove mi porterà una storia: mi è successo anche stavolta. E ho capito che l’olivo bianco non era solo il simbolo della resistenza e della pace, com’è dalla Bibbia in poi, ma essendo bianco in un mondo di olive scure è simbolo della diversità che è immediatamente anche bellezza e ricchezza. E dunque diventa universale.