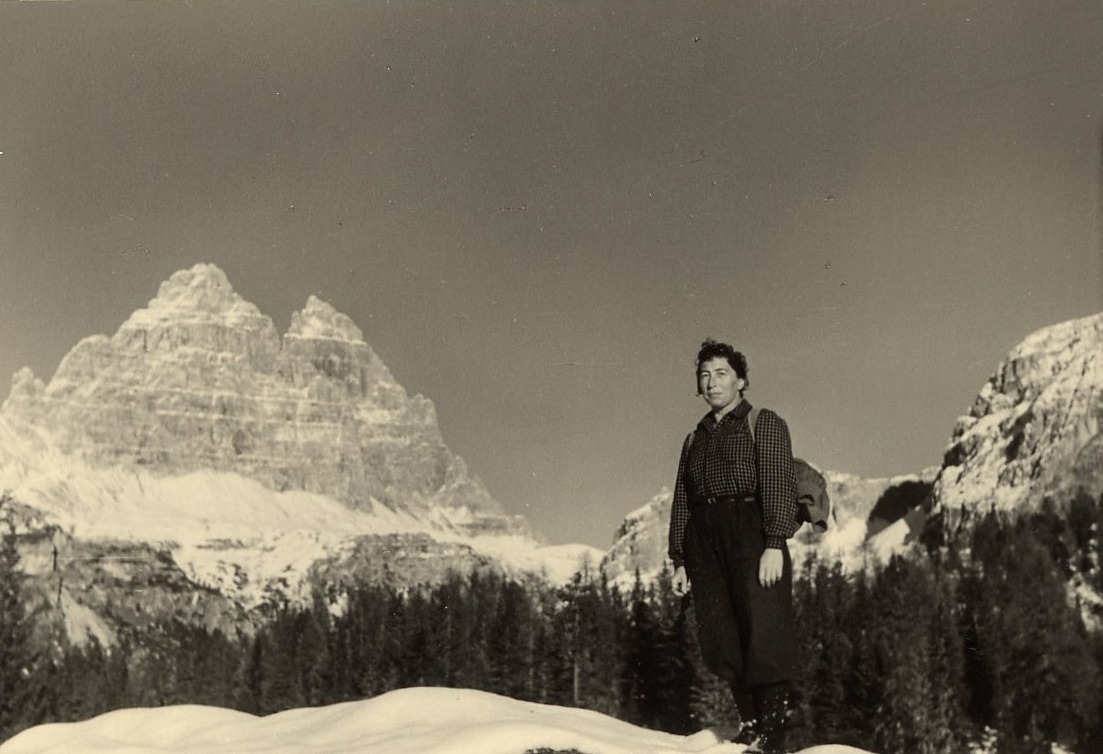

Giovanna Zangrandi al Lago d'Antorno, sullo sfondo le Tre Cime di Lavaredo. Archivio Bepi Pellegrinon

Giovanna Zangrandi al Lago d'Antorno, sullo sfondo le Tre Cime di Lavaredo. Archivio Bepi Pellegrinon Quello di Giovanna Zangrandi è un nome ancora troppo poco conosciuto dai lettori italiani. “Trovo incredibile che non sia stata ancora riscoperta come dovrebbe”: parola di Paola Lugo, che firma la prefazione alla nuova edizione de Il campo rosso. Cronache di una estate – 1946, per CAI Edizioni, con postfazione di Giuseppe Mendicino (pp. 192, 15 euro, CAI Edizioni 2024), disponibile in tutte le librerie e su CAI Store.

La copertina del libro.

La copertina del libro.Giovanna Zangrandi all’anagrafe nasce Alma Bevilacqua e, nonostante sia geograficamente associata al Cadore, è originaria di Galliera (Bologna). Per passione si trasferisce a Cortina d’Ampezzo, dove insegna Scienze naturali dopo una laurea in chimica. Classe 1910, ha poco più di trent’anni quando si ritrova a scegliere da che parte stare, dopo l’8 settembre 1943: nella Resistenza, senza esitazioni. Dopo aver girato per le valli dolomitiche cercando di rendersi utile, come scrive Lugo in Montagne ribelli (2009), entra in contatto con la Brigata Pietro Fortunato Calvi e diventa la staffetta Anna, di cui tornano particolarmente utili le doti di alpinista e sciatrice, oltre che la conoscenza delle montagne del Cadore: le Marmarole, il Monte Pelmo, il Civetta.

Benedetta Tobagi la include nel capitolo “Staffette” del libro La resistenza delle donne (2022) e ne resta così affascinata da scrivere poi la prefazione a I giorni veri (ripubblicato da CAI-Ponte alle Grazie nel 2023, in vendita anche su CAI Store), dove Zangrandi racconta l’esperienza della Resistenza, a 15 anni di distanza.

Dopo la fine della guerra, lavora qualche mese come giornalista, poi l’urgenza di costruire il Rifugio Antelao prende il sopravvento: perché era quello il progetto di vita fantasticato con Severino Rizzardi, di Auronzo di Cadore, il partigiano “Tigre” delle Brigate Pietro Fortunato Calvi, l’uomo di cui si era innamorata, e che i tedeschi avevano ucciso durante un’imboscata il 26 aprile 1945. Crudeltà della sorte, un giorno dopo la Liberazione. Il campo rosso racconta quell’impresa, lei piccola, lei donna, lei sola, con pochi manovali, sulla Sella Pradonego, a 1796 metri nel comune di Pieve di Cadore, nell’estate del 1946, come recita il sottotitolo. Ci si può andare ancora oggi, lo gestisce il CAI di Treviso. Da lì si gode un immenso panorama che spazia su tutte le montagne del Cadore tanto battute dai partigiani: l’orrore della guerra non era riuscito a macchiarle.

Da lì in poi fu solo scrittrice. Morì dopo decine di libri, a Pieve di Cadore, nel 1988.

Per approfondire la sua biografia si può consultare Lo specchio verde di Anna Lina Molteni, con la prefazione di Giuseppe Mendicino (2023).

Giovanna Zangrandi al Rifugio Antelao. Archivio Giovanna Zangrandi.

Giovanna Zangrandi al Rifugio Antelao. Archivio Giovanna Zangrandi.Donna, alpinista, staffetta partigiana. Ma sarebbe limitante ridurre Zangrandi, pur con tutto il rispetto che si deve, a questo solo ambito. “La sua scrittura è straordinaria, come rilevo nella mia prefazione, a fronte di tante pubblicazioni veramente mediocri di narrativa. Ha un’aderenza alle cose e una scrittura così fisica, che riesce a non cadere mai nella retorica, quando sarebbe facilissimo farlo parlando di montagne e Resistenza, e riesce a essere vera. Incarna l’antiretorica di cui Luigi Meneghello parla nel suo bellissimo libro ‘I piccoli maestri’ e di cui c’è tanto bisogno, oggi”.

Non era un tipo facile: “Doveva essere una persona estremamente ruvida e complessa, forse addirittura sgradevole nel rapportarsi con gli altri. La trovo disturbante”. Di più, “è a pieno titolo un’eccentrica, si fa fatica ad inquadrarla. Non si è mai trovata a suo agio in nessun campo e in nessun luogo. Non si trovava a Bologna, ma poi neppure a Cortina. Ha fatto la staffetta, ma senza mai limitarsi a fare solo quello, voleva partecipare, discutere, non semplicemente seguire quello che le dicevano. Basta guardare le foto”, dice Paola Lugo, che a questo fa cenno anche nella prefazione al Campo rosso. “Ci sono fotografie straordinarie, che avevo trovato anche a Belluno, dove si vede bene quel suo essere da una parte sempre fuori posto, e dall’altra straordinariamente dentro alla realtà”. Con lo sguardo altrove, con le mani in tasca.

. Archivio Giovanna Zangrandi.jpg) Giovanna Zangrandi in cima al Campanile di Val Montanaia, insieme ad Attilio Tissi (in piedi con la giubba bianca). Archivio Giovanna Zangrandi.

Giovanna Zangrandi in cima al Campanile di Val Montanaia, insieme ad Attilio Tissi (in piedi con la giubba bianca). Archivio Giovanna Zangrandi.Rispetto alle altre donne della Resistenza, come la protagonista del romanzo L’Agnese va a morire, autobiografia di Renata Viganò (1949), o Tina Merlin, “trovo che abbia dentro un’insoddisfazione che in altre non riscontro ed è quella che la rende difficilmente collocabile. Non riesco a vederla solo come la scrittrice partigiana, la scrittrice, o l’alpinista. È unica e complessa”.

Quella sua complessità informa poi ogni rapporto. Con la montagna: “Non è mai una montagna idilliaca, la sua. Ma è di ‘una bellezza senza misura di parole’, come dice lei ne ‘I giorni veri’, di cui però devi conquistare la fiducia, che devi meritare, che devi rispettare, entrandoci in punta di piedi. Sarebbe stato molto più facile insistere sulla solitudine, invece c’è la fatica fisica”.

E con il suo essere donna: in diversi passaggi parla di sé in questi termini e sono parole struggenti, piene di sofferenza, di dispiacere, per non aver potuto essere né moglie, né madre: “Ma senza mai autocommiserazione. Anche il discorso della maternità resta latente. Parte da sé, ma senza fermarsi al suo ombelico, e la sua forza sta in questo, al contrario di una parte del pensiero femminista, con cui, possiamo sicuramente immagine, avrebbe faticato a essere d’accordo”.

Eccentrica, disturbante, irrequieta, prima ancora che tutto il resto. Ma quella sua scrittura, “così profonda, così vera”, ce la fa sentire vicina come pochi altri scrittori. Bisogna provare a leggerla ad alta voce, per capirlo davvero.

E vedevo in alto stelle in un cielo senza luna, ma a niente di superiore pensavo. Contenta ero quella sera, contenta senza sapere perché; infinitamente lontana dal chiedermene un logico perché; un senso di gioia sotto quelle stelle senza luna.

Perché io odio la luna, la sua luce falsa, le sue ombre ingannevoli. La odio. Non solo perché se la fame rode selvaggia, con la luna, sgualdrina, spiona delle contrade, non puoi rubare gatti o polli, devi tenerti dannata fame, masticare erba e sputare verde, non solo per questo, la odio, non so... forse perché è bianca e bella, femmina e lenona d’amore, parziale e beffarda nelle sue parti.

“Ha un ritmo che trovo raro, nella letteratura italiana. Poi c’è tutto il resto, la sua statura morale, la Resistenza, la montagna. Ma è innanzitutto una grande scrittrice”. E se qualcuno la volesse “ascoltare” sui sentieri che percorse, non ha che da recarsi proprio al Rifugio Antelao: “Io sono andata molto a camminare sui luoghi della Zangrandi, più che leggere biografie su di lei, perché preferisco quel tipo di approccio (l’itinerario si trova nel già citato Montagne ribelli, NdR). Oppure anche al Rifugio Galassi, presso la forcella Piccola dell’Antelao, dove si rifugiò durante la guerra per scappare a un mandato di cattura, febbricitante e malata. Due luoghi dell’anima, sicuramente”.