La copertina de "L'altro K2" di Matteo Serafin

La copertina de "L'altro K2" di Matteo SerafinNei corridoi polverosi della Cineteca del Club Alpino Italiano giacciono dimenticate le foto della tragica spedizione al Monte Api, avvenuta quasi 70 anni fa, pochi mesi prima di quella vittoriosa al K2, nel 1954. Sono dell’Ingegner Piero Ghiglione, come è riportato sul retro, il capospedizione. Insieme si trovano anche alcune di quelle scattate dagli altri compagni, Roberto Bignami e dopo l’incidente Giuseppe Barenghi, ingegnere laureato al Politecnico di Torino, come attesta il libretto universitario che la sua famiglia donò al Cai dopo la sua scomparsa, insieme al cartoncino commemorativo stampato per i funerali e ad alcuni altri documenti che attestano la bella persona che fu quel figlio morto nel fiore degli anni. C’è anche un attestato di benemerenza firmato dal Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, datato 25 aprile 1945 e firmato da Parri, Longo, Mattei, Stucchi, Cadorna e Argenton. E un album con i ritagli di giornale che testimoniano la spedizione dalla partenza al ritorno, oltre che molte lettere autografe inviate alle famiglie dall’India e dal Nepal, ricche di interessanti particolari umani e sociali.

L’attraversamento di uno dei ponti di tronchi sulla Chamlia © Archivio Cineteca CAI

L’attraversamento di uno dei ponti di tronchi sulla Chamlia © Archivio Cineteca CAIQuelle sono le foto in parte confluite nel libro postumo che racconta quella disgrazia, “Alla conquista del Monte Api”(Ceschina, 1955), redatto da Marisa, moglie della terza vittima, Giorgio Rosenkrantz, alternativo a “Eroismo e tragedia sul Monte Api” che Ghiglione aveva promesso a Garzanti e in effetti uscito pochi mesi dopo il ritorno, quando ancora fervevano le polemiche per l’esito nefasto della prima spedizione italiana a un Settemila, il più alto del Nepal occidentale (7.132 metri). Erano tutti morti tranne lui e il sirdar (il capo degli sherpa), Gyaltzen Norbu, cugino di Tenzing, primo salitore dell’Everest con Hillary, l’anno prima. E per lui, per quell’ometto che “un misterioso incantesimo di giovinezza sembrava sospingesse senza tregua, da un continente all’altro, senza limite di tempo”, come scrisse Dino Buzzati, esploratore del mondo anche durante il Ventennio fascista, inventore del Trofeo Mezzalama in memoria del carissimo amico Ottorino, primo ad arrivare con gli sci a 7000 metri (sul Sia Kangri, nel Baltoro, al seguito della spedizione di Dyhrenfurth padre, nel 1934), autore di manuali famosissimi sulla tecnica degli sci, compagno di spedizione dell’élite alpinistica internazionale, fu la prima volta che andò male. La prima in oltre 60 spedizioni, dal Kilimangiaro alla Lapponia, dal Caucaso al Karakorum, fino alle Ande. Quello che successe al Monte Api, tutt’oggi controverso, lo ricostruisce Matteo Serafin nel libro “L’altro K2. La tragedia dimenticata del Monte Api”, arricchito da un generoso apparato iconografico che comprende anche i documenti sopra citati, primo volume nato dalla collaborazione editoriale fra Cai e Hoepli, per la collana “Stelle alpine” diretta da Marco Albino Ferrari, da oggi in tutte le librerie (pp. 224, euro 24,90, anche su Cai Store con uno sconto per i soci).

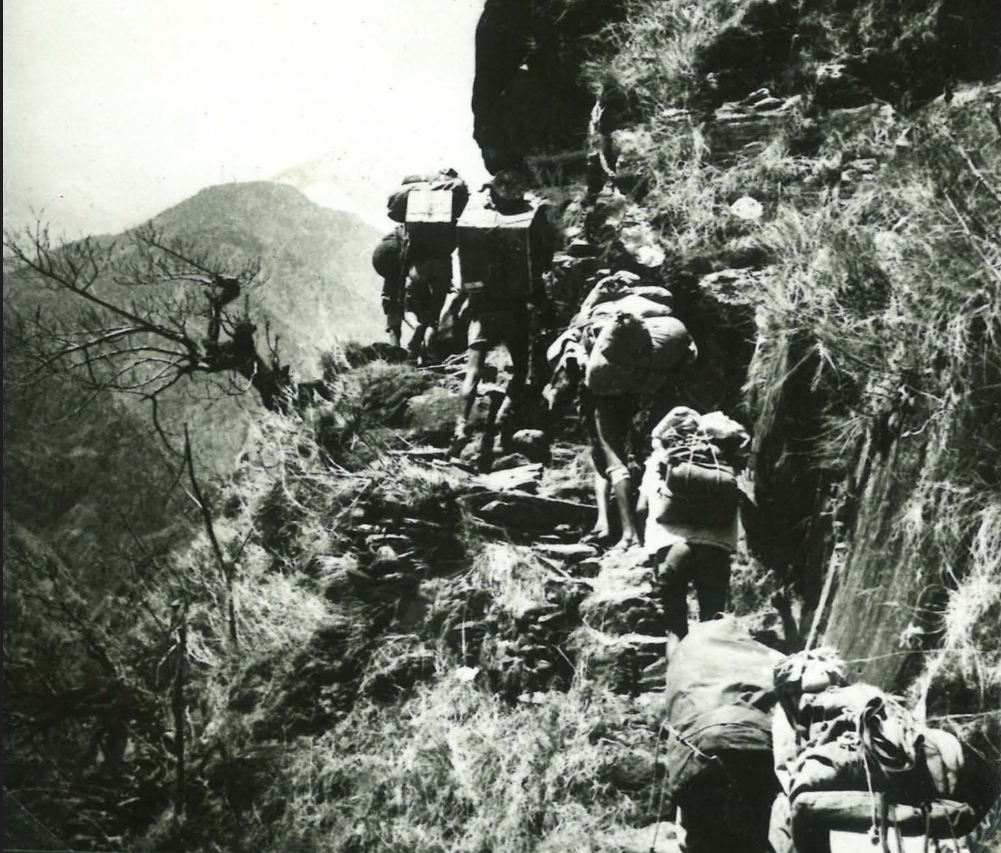

Carovana di coolies sul sentiero, all’inizio del viaggio © Archivio Cineteca CAI

Carovana di coolies sul sentiero, all’inizio del viaggio © Archivio Cineteca CAIMatteo Serafin, la vicenda del Monte Api è poco conosciuta, fu tutta colpa del K2?

«Bisogna considerare che il Monte Api era sì un 7000, ma ci trovavamo all'inizio della “corsa” agli 8000: proprio l’anno prima era venuta la conquista dell’Everest. Era la vetta inesplorata più alta del Nepal occidentale, con tanti buchi bianchi sulla mappa, un rebus geografico. A Ghiglione, che era un esploratore, fece gola proprio questo: lui si poneva nel solco di Herbert Tichy (che aveva esplorato da solo la zona l’anno prima con tre sherpa) e Bill Murray, ovvero delle spedizioni in stile alpino, non militari come quella di Ardito Desio, ma anche di John Hunt all’Everest. Il successo della spedizione al K2 tolse certamente luce alla tragedia del Monte Api e fece scemare le polemiche montate contro di lui, soprattutto dopo le dichiarazioni dello sherpa Gyaltzen Norbu, che avevano suscitato molto clamore anche in India, perché quella era comunque la prima spedizione nel Garhwal. E l’oblio Ghiglione non lo poteva accettare».

Desio e Ghiglione appaiono nel libro fra analogie e differenze, come le due spedizioni, motivo del titolo, puoi spiegarci di più?

«Oltre alla mera coincidenza di essere partite insieme, sullo stesso volo (non fu una gara, come insinuò qualcuno, né un tentativo di Ghiglione di vendicarsi dello smacco per non essere stato chiamato per il K2), e di aver fatto entrambe un periodo di preparazione al Monte Rosa, le spedizioni al K2 e al Monte Api sono in realtà molto diverse: una è in stile alpino, leggero, l’altra è una pesante spedizione dall’impostazione militare. La prima è realizzata con mezzi essenziali messi a disposizione dagli stessi partecipanti, la seconda con enormi finanziamenti pubblici e privati. Entrambe sono guidate da due persone che hanno primeggiato durante il Ventennio, ma Ghiglione è un alpinista con il desiderio di arrivare in cima, Desio rimane sempre al Campo Base attaccato alla radio. Radio che all’Api non c’è, come l’ossigeno, cose che avrebbero potuto salvare almeno Rosenkrantz. Lui e gli altri erano “giovani leoni”, come anche Bonatti, con cui Bignami aveva scalato la Noire di Peutérey e il Cervino, cresciuti con il mito dell’alpinismo eroico e di Gervasutti, tant’è che Rosenkrantz dirigeva la scuola torinese a lui intitolata, la più importante insieme alla Parravicini di Milano guidata da Carlo Negri, da dove veniva Barenghi. Esplorare le motivazioni personali di questi fortissimi alpinisti trentenni è stato il mio principale obiettivo del libro».

e Rosenkrantz.png) Sosta per il tè durante il cammino-Ghiglione di spalle, fra Barenghi (in primo piano) e Rosenkrantz © Archivio Cineteca CAI

Sosta per il tè durante il cammino-Ghiglione di spalle, fra Barenghi (in primo piano) e Rosenkrantz © Archivio Cineteca CAIChe idea ti sei fatto della vicenda?

«Io sono partito dai diari di Barenghi e Rosenkrantz, perché Bignami ha scritto poco. Da lì trapela una dinamica con il capospedizione, un uomo di 71 anni iperattivo, caratteriale, che dava in escandescenze mettendo spesso tutti in imbarazzo e che deve aver creato nel gruppo più di un attrito durante il lungo viaggio di avvicinamento. La vedo nell’insofferenza di Bignami quando si decise di attraversare il ponticello sulla Chamlia anche se le corde non erano ancora fissate (Rosenkrantz era già passato senza ed era andata bene). È la stessa dinamica che vedo nella decisione degli altri due di non montare il quarto campo sotto la vetta, come suggeriva Ghiglione (ma anche lo sherpa), per quanto i due giovani calcolarono male i tempi e sopravvalutarono le loro forze; inoltre Rosenkrantz aveva fretta di tornare, un altro campo avrebbe preso troppo tempo. Dinamiche umane, trappole euristiche in cui incappano tanti. Solo i grandi alpinisti sanno fiutare la decisione giusta, fino a rinunciare».

A pesare fu quindi uno scontro fra generazioni?

«Nel libro ho cercato di indagare questo passaggio generazionale che si verifica all’inizio degli anni ’50 e che si attua proprio nelle due spedizioni del ’54. Le famiglie delle vittime accusarono Ghiglione di aver fatto economia, avendo lui fama di essere tirchio, ma basta leggere l’elenco dei materiali che portò all’Api per capire che non è vero, anzi, selezionò il meglio che lui stesso aveva testato e in parte inventato nella sua carriera, come la tomaia di gomma vulcanizzata che rendeva gli scarponi impermeabili, o il prototipo di una tenda per Ferrino».

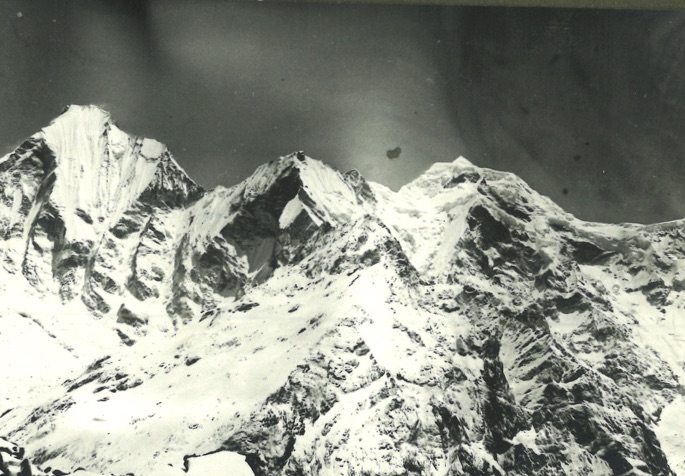

Da sinistra, il Monte Api, il Saipal e il Nampa © Archivio Cineteca CAI

Da sinistra, il Monte Api, il Saipal e il Nampa © Archivio Cineteca CAIEra così terribile, Ghiglione?

«Aveva un pessimo carattere, ma era un grande. Ingegnere del Politecnico di Zurigo, era un uomo di mondo con molte conoscenze, parlava 4 lingue, era responsabile vendite della Lancia negli anni ’20. Ex pattinatore agonistico, campione di salto con gli sci, aveva ideato il Trofeo Mezzalama diventando il padre dello sci alpino italiano e suo grande divulgatore, grazie ai suoi manuali. Più che un alpinista era un esploratore specializzato nel mappare terre sconosciute, aveva viaggiato in tutto il mondo e solo un banale incidente in macchina lo fermò, nel 1960, quando stava progettando un’altra spedizione, a 77 anni, ben dopo il Monte Api, l’unica volta che gli è andata male».

Hai scritto l’autobiografia di Riccardo Cassin, anche lui fu escluso dal K2, salvo poi tornare come capospedizione sul G-IV, nel 1958, sempre organizzata dal Cai. A chi assomiglia di più, fra Ghiglione e Desio?

«Cassin era il più forte alpinista italiano dell’epoca e considerò sempre come un tradimento l’esclusione voluta da Desio con un pretesto. Anche Ghiglione fu escluso, ma non se la prese perché a parte il caratteraccio era uno sportivo, non un vendicativo. Fra i tre Cassin era più simile a Ghiglione: entrambi puntavano sempre alla vetta, Desio non era un alpinista e restava al Campo Base».

Barenghi, Bignami e Ghiglione © Archivio Cineteca CAI

Barenghi, Bignami e Ghiglione © Archivio Cineteca CAIPer ricostruire la vicenda hai conosciuto Erika Rosenkrantz, cosa ricordava?

«Dopo la morte di suo padre, che non conobbe mai, è stata cresciuta da Carlo Bo, un istruttore della Gervasutti, ma a casa del Monte Api non si parlò mai. Vide suo padre per la prima volta 50 anni dopo al Cai, nel 2004, in occasione della proiezione del film Alla conquista del Monte Api, girato con le immagini riprese dai giovani durante il viaggio (fu prodotto dal Cai Milano in collaborazione con la Cineteca, NdR) e rimasterizzato per l’occasione. Non aveva mai letto nemmeno il libro di sua madre Marisa, che probabilmente lo scrisse per elaborare il lutto e poi non volle più saperne, doveva occuparsi da sola di una bimba appena nata. Erika oggi è una donna sportiva che assomiglia davvero tanto a suo padre! Quando sono andato da lei, ha tirato fuori i vecchi album fotografici rimasti in soffitta, li abbiamo guardati insieme, anche con Carlo Bo, che è mancato pochi mesi fa. Era già molto anziano e mi sono reso conto che parlare di quei fatti lontani, legati alla scuola, significava per lui andare oltre le nebbie del tempo, tornando a luoghi remoti della memoria. Ecco, spero che il mio libro aiuti qualcuno a riabilitare proprio la memoria».

Qual è stata la maggiore difficoltà che hai incontrato?

«Innanzitutto scegliere come raccontare questa storia, adottando il punto di vista di tutti, e poi farlo in maniera sincera, dichiarando sempre dove stavo immaginando e ricostruendo vicende e persone reali».

Barenghi e Ghiglione in ricognizione sulla parete sud-ovest, accompagnati dallo sherpa Cheden © Archivio Cineteca CAI

Barenghi e Ghiglione in ricognizione sulla parete sud-ovest, accompagnati dallo sherpa Cheden © Archivio Cineteca CAIParli della scrittura come terapia, è così anche per te?

«Questo libro mi ha permesso di riavvicinarmi ai luoghi a me cari del Garhwal e dell’Himalaya, dove ho molto viaggiato da studente di indologia. Durante la pandemia è stato un modo per tornare a viaggiare con la mente».

Scriverai un altro libro?

«Per ora coltivo la mia passione per i lavori manuali e artigianali. Ma ho in cantiere un libro sull’arrampicata sportiva, per raccontare ai ragazzi che oggi arrampicano solo sulla plastica le loro origini: gli acrobati del sesto grado e il loro mondo, da cui vengono anche loro».

Una curiosità: è vero che sei stato il primo giornalista a parlare di “montagnaterapia”, nel 1999, su Famiglia Cristiana?

«Mi ero ritrovato a organizzare a Pinzolo la consegna della Targa d’argento a chi si era distinto per azioni di soccorso e solidarietà in montagna, mio padre Roberto aveva mandato me, non so come mai. C’era pure Enrico Camanni. Avevo allora passato in rassegna tutti gli operatori che attraverso la montagna aiutavano anche persone con problemi psicologici o di tossicodipendenza. Avevamo messo a confronto quelle esperienze e l’avevamo chiamata “montagnaterapia”. In fondo non è

compito di noi giornalisti inventare parole?».

Matteo Serafin © Hoepli

Matteo Serafin © Hoepli