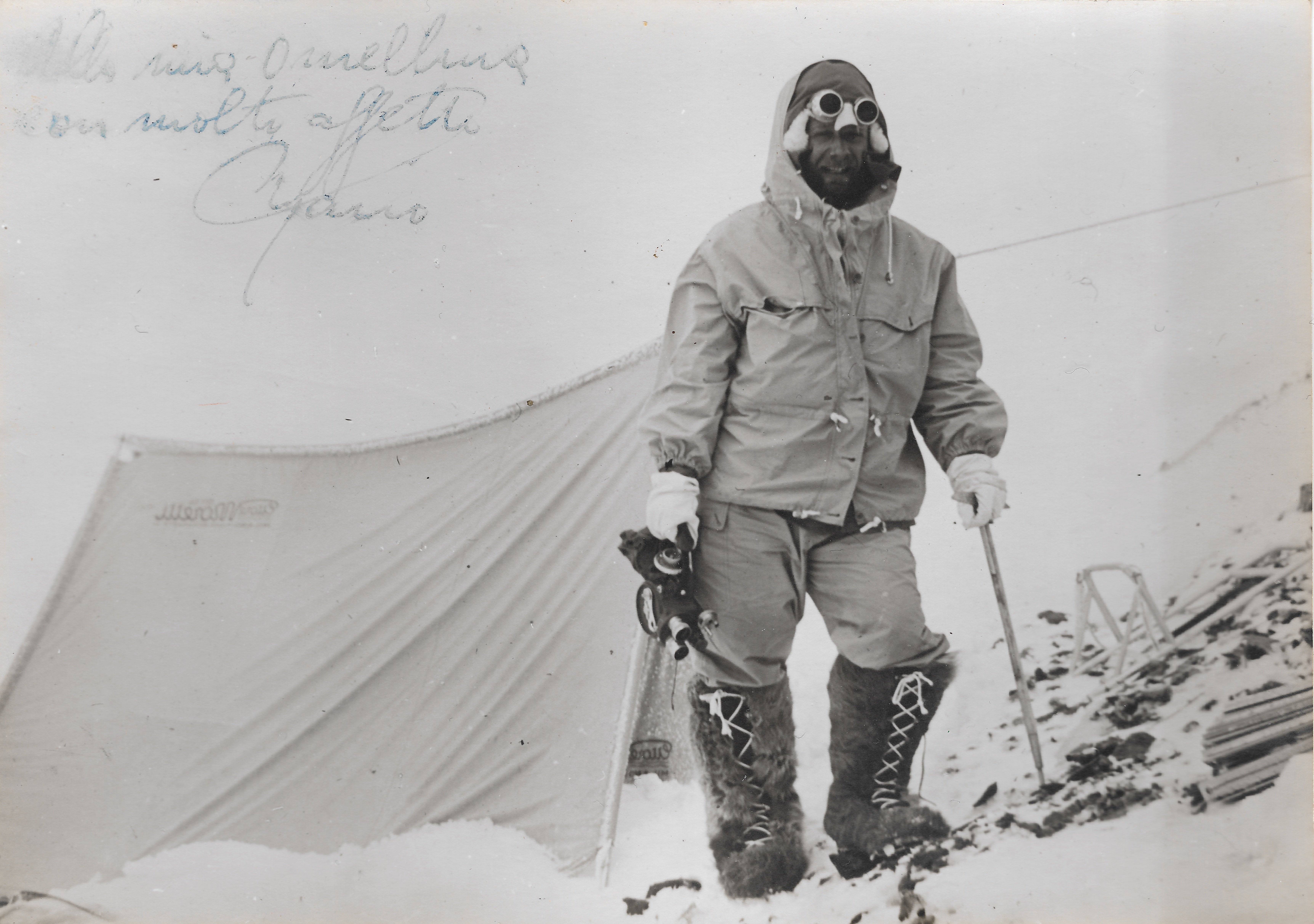

Fantin attrezzato di tutto punto, con l'immancabile cinepresa in mano. Archivio Eredi Fantin

Fantin attrezzato di tutto punto, con l'immancabile cinepresa in mano. Archivio Eredi FantinMario Fantin divenne famoso quando, quasi per caso, si ritrovò a documentare la spedizione italiana al K2, quella organizzata dal CAI di cui quest’anno si è ricordato il 70° anniversario. Non risultò come regista del film Italia K2, ma iniziò allora una fortunata carriera come documentarista al seguito di numerose spedizioni in tutto il mondo, spesso con il Conte Guido Monzino, dando prova di notevoli capacità alpinistiche. Bolognese, di formazione ragioniere, aveva una sensibilità fuori dal comune, che si univa a uno sguardo poetico, profondamente umano e artistico. Fu cineoperatore, fotografo, scrittore: è pensandolo in questa triplice veste che dobbiamo leggere il suo diario K2 – Sogno vissuto (pp. 192, 22 euro, CAI Edizioni 2024), appena tornato in libreria (e su CAI Store) a cura di Mauro Bartoli, il regista di Imola che da qualche anno promuove la riscoperta e valorizzazione di Fantin, su cui ha realizzato il film Il mondo in camera (LabFilm e Apapaja, 2022) e ideato la mostra “Senza posa”, già accolta da 25 Sezioni CAI.

Libro e mostra saranno presentati l’11 dicembre a Roma nell’ambito del convegno “Con i piedi per terra, con le mani al cielo”, organizzato dal CAI con la Società Geografica Italiana nella sede di quest’ultima (Aula “Giuseppe Dalla Vedova”, Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, Via della Navicella 12). In presenza del Presidente Generale Antonio Montani, Bartoli parlerà del libro alle ore 16, annunciando anche il nuovo podcast in preparazione, e accompagnando i presenti in una visita guidata della mostra che resterà allestita fino al 20 dicembre (lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-13, martedì e giovedì ore 9-17).

Come si è arrivati alla pubblicazione del diario di Fantin, oggi, da parte del CAI, è una storia di intrecci per cui vale la pena fare un passo indietro.

La copertina del libro.

La copertina del libro.Il libro e il taccuino inedito

Durante la spedizione guidata da Ardito Desio al K2, quasi tutti gli alpinisti tennero un diario (tranne Soldà, che però scrisse molte lettere alla moglie). Anche Fantin, il “tredicesimo alpinista”, lo fece, appuntando “in presa diretta” emozioni e sensazioni, ricordi e peripezie di un viaggio che durò mesi, prima per nave, poi per treno, poi a piedi. Centinaia di chilometri (e tonnellate di materiale) che lo portarono al cospetto della grande montagna, 8611 metri di roccia e ghiaccio, nel 1954 non ancora raggiunta da nessuno, e a vivere da osservatore speciale la grande impresa della prima salita.

Nella nuova edizione, la prefazione di Mauro Bartoli inquadra il lavoro cinematografico di Fantin, invitando tutti a pensare davvero a cosa significò effettuare quelle riprese in condizioni di gelo estremo, ad altissima quota, su terreno scosceso, spesso sfidando raffiche di vento che rendevano faticoso anche solo stare in piedi. E Fantin documentò, “vide senza essere visto”, ovvero senza disturbare gli alpinisti impegnati nelle rotazioni, come gli aveva imposto Ardito Desio, non molto convinto dell’importanza di documentare in pellicola la spedizione alpinistica, come aveva ben fatto presente ad Amedeo Costa.

L’apparato iconografico, composto da fotografie, documenti, disegni, arriva in parte dal Museo Nazionale della Montagna di Torino dove è conservato il Fondo Mario Fantin, e in parte presenta alcuni reperti inediti, provenienti dall’Archivio degli Eredi Fantin. Fra questi, uno spazio speciale occupa il taccuino autografo di Fantin, quello compilato durante la spedizione con le idee sulla realizzazione del film e i disegni della montagna. Con il suo tratto preciso, la sua scrittura minuziosa a tratti tremolante, forse ci possiamo immaginare per i brividi di freddo, blu vivo su carta ormai ingiallita, secca e asciutta come la stella alpina conservata fra il cuoio marrone scuro della copertina e la protezione in plastica trasparente messa sopra.

Il frontespizio del taccuino autografo di Mario Fantin. Archivio Eredi Fantin.

Il frontespizio del taccuino autografo di Mario Fantin. Archivio Eredi Fantin.Non solo per alpinisti

Il passo indietro, dicevamo. Mauro Bartoli è un regista di Imola appassionato di storie, e infatti nel suo portfolio sono numerosi i documentari biografici, spesso legati al suo territorio, l’Emilia-Romagna: adesso è alle prese con la vita di Pupi Avati, bolognese del 1938, che uscirà la prossima primavera, in passato si è dedicato a Enzo Biagi (di Lizzano Belvedere), Sergio Zavoli (ravennate) e molti altri. “Ho sempre raccontato storie – dice lui – ma finito il film ero su altro. Invece da Fantin non riesco a uscire: in lui ritrovo sempre stimoli, mi piace che oggi sia più conosciuto e associato a qualcuno di importante. Si merita di non essere abbandonato”.

Nel bolognese Mario Fantin si era imbattuto per ragioni di “vicinanza”, grazie a Giorgio Bettini, grande appassionato di montagna, politico e giornalista dell’Unità a Bologna (con tutto quello che significava allora, nella roccaforte dell’Emilia-Romagna “rossa”, negli anni ’50), e aveva dunque vissuto il rientro del cineoperatore dalla spedizione al K2 e le celebrazioni che per primo il CAI di Bologna aveva organizzato per l’illustre socio. Diventato poi presidente della Sezione CAI di Imola, aveva portato nella sua città la prima grande mostra dedicata a Fantin, Viaggio alle montagne del mondo, a cura di Aldo Audisio e Roberto Mantovani, interamente prodotta dal Museo Nazionale della Montagna e allestita a Torino dal 7 giugno al 15 settembre 2002 e poi appunto a Imola dal 19 ottobre 2002 al 6 gennaio 2003, di cui fu poi prodotto un importante catalogo.

All’epoca, circa 20 anni dopo la morte di Fantin (1980) e in vista dei 50 anni della spedizione al K2 (1954), si viveva dunque una riscoperta di questo curioso, ma in realtà poco conosciuto personaggio di cui il Museo custodiva e valorizzava il ricco archivio, che includeva anche molte pellicole, e il CISDAE, il Centro italiano studio e documentazione alpinismo extraeuropeo da lui creato. Alcuni imolesi spingevano perché se ne tenesse viva la memoria: e in prima linea c’era Claudia Gallotti, la compagna di Fantin.

“La storia di Fantin mi ha incuriosito subito: un uomo che aveva dedicato tutta la vita alla memoria, documentando un mondo scomparso, era stato il primo a essere dimenticato. L’ho trovata una storia interessante non solo per gli appassionati di montagna, ma per chiunque amasse conoscere persone straordinarie, come era stato lui, un esploratore fuori dall’ordinario”.

Un allestimento della mostra “Senza posa”. Foto Mauro Bartoli

Un allestimento della mostra “Senza posa”. Foto Mauro BartoliLa genesi del film

L’idea del film su Fantin parte nel 2010, l’intenzione è quella di produrlo per i 150 anni del Club Alpino Italiano, nel 2013. Iniziano gli incontri con gli eredi: Valeria Tomesani, figlia dell’amata sorella Ornella, che aveva cresciuto Mario come una madre essendo questa morta giovane, il nipote Alessandro Fantin e Claudia Gallotti, ovviamente. E paradossalmente, tutto si è rallentato: “Non per poca, ma per troppa collaborazione. Il materiale di repertorio aumentava in continuazione, avevo recuperato i film che Fantin aveva prodotto con Guido Monzino, custoditi dal FAI, c’era l’archivio del Museo della Montagna, e poi tutti i ricordi lasciati nella casa di Ornella, sia perché era la sorella maggiore e dunque figura di riferimento, sia perché aveva una casa abbastanza grande per conservare le migliaia di fotografie lasciate, gli oggetti riportati dai viaggi. L’interesse a conservare purtroppo ha anche materialmente bisogno di spazio, è stata una fortuna. C’era una valanga di documenti, tutto lasciato esattamente dove e come lo aveva messo lui. E lì era rimasto per anni”.

Gli eredi sentivano però che era giunto il momento di fare qualcosa, c’era ancora un legame affettivo con quello zio così fantasioso il cui straordinario lavoro doveva assolutamente essere riscoperto e finalmente valorizzato. Valeria Tomesani soprattutto sentiva la responsabilità di affidare la memoria a qualcuno e Mauro Bartoli se ne è fatto carico.

Le scoperte

È fra questi reperti che si trova il diario della guerra, “1900 giorni di naja”, di cui il libro riporta alcune fotografie degli interni: un’esperienza traumatica vissuta quando era soldato nei Balcani, durante la Seconda guerra mondiale. Un oggetto significativo del modus operandi di Fantin, che si sarebbe divertito anche in seguito a costruire album artistici, con fotocomposizioni autoprodotte artigianalmente quando la stampa di una fotografia in camera oscura richiedeva tempo e anche soldi.

Ci sono poi diversi diari, appunti per i libri, le fotografie e i negativi, scattati in Africa, in Sudamerica, nella Foresta Amazzonica. “Ho allora incontrato la famiglia Fantoni, un industriale bolognese che come Monzino era appassionato di esplorazioni, e lì ho trovato ancora altro materiale sulla Costa d’Avorio e i deserti africani, anche registrazioni audio. Di solito prevedo un periodo di circa sei mesi per le ricerche d’archivio, ma qui continuavano a emergere documenti. Quando poi ho trovato il taccuino che Fantin scrisse al K2, con gli appunti sulla realizzazione di “Italia K2”, ho capito che non avrei potuto chiudere il film, rischiando di omettere qualcosa di importante”. Il mondo in camera, questo il titolo, è infatti poi uscito con il contributo importante del CAI nel 2022, oltre dieci anni dopo il suo concepimento. Anche perché, durante la produzione del film, la Cineteca di Bologna, a cui il CAI aveva affidato il restauro in 4k del film Italia K2 (poi presentato in prima mondiale nel 2022 al Trento Film Festival), aveva appreso dell’esistenza di quel cineoperatore, tanto più bolognese, così straordinario da meritare un’attenzione speciale nel restaurare molte sue pellicole con le stesse tecnologie messe a disposizione per i film di Chaplin. Pellicole confluite in parte nel film di Bartoli.

Una foto del K2 e sotto le firme di tutti gli alpinisti della spedizione, più quella di Fantin. Archivio Eredi Fantin

Una foto del K2 e sotto le firme di tutti gli alpinisti della spedizione, più quella di Fantin. Archivio Eredi FantinUn lavoro schiacciante

La pubblicazione del diario K2 – Sogno vissuto è dunque una tappa del lavoro di valorizzazione di Mario Fantin, a cui è intitolata la Cineteca CAI, che Bartoli e il Club Alpino stanno promuovendo. “La storia di Fantin è unica a livello internazionale, per quantità di materiali prodotti e per il periodo storico, quello fra gli anni ’50 e ’70 in cui il mondo diventava sempre più accessibile grazie alla diffusione dei mezzi di trasporto. Per Fantin non era così semplice andare in territori lontani, a incontrare persone con culture e tradizioni non ancora inquinate dalla civilizzazione occidentale. Avvertì la responsabilità di raccontarli, consapevole di esserne l’unico e privilegiato testimone”.

Questo è evidente anche nel diario: “Raccontava non solo i territori, ma anche le persone che incontrava, la loro cultura, cosa mangiavano, si chiedeva addirittura cosa pensassero, non da antropologo, ma da “ragioniere”, come dice lui, ponendosi però obiettivi sempre più irraggiungibili: per raccontare la Groenlandia partiva da Eric il Rosso…”. Il lavoro del CISDAE, ovvero la raccolta di tutti i dati relativi alle spedizioni internazionali, è enorme, pensando per di più che fu realizzato in epoca analogica. Quell’ansia di documentare in maniera enciclopedica, che sempre più lo prese dagli anni ’70 in poi, quando smise di partire per le spedizioni, divenne un’ossessione. Forse la causa scatenante del suo suicidio, nel luglio 1980.

Narrare la memoria

“Fantin ci ha lasciato una quarantina di film sulle spedizioni, altrettante pubblicazioni e reportage, decine di migliaia di fotografie, lavorando sempre da solo, seguendo i progetti dall’inizio alla fine, senza farsi vedere, senza farsi sentire. Mi sono emozionato quando alla mostra “Era come andare sulla luna”, all’ultimo Trento Film Festival, ho invece sentito la sua voce in un vecchio radio-giornale trovato dai curatori, Leonardo Bizzaro, Roberto Mantovani e Vinicio Stefanelli”.

Conservare, ricordare, tramandare. “È una cosa che sento molto vicina al mio modo di lavorare”, prosegue Bartoli, “ma in realtà con Fantin mi sono sentito fin da subito in sintonia: come me lavorava a progetto, quando però non era così scontato farlo, e quindi aveva sempre bisogno di trovare qualcosa da raccontare. Gli invidio molto la voglia di avventura, che io non ho”. Fatte le dovute differenze, Fantin come Fosco Maraini, che prima di tutto fu fotografo (fra i due passavano 9 anni: l’uno nato nel 1921, l’altro nel 1912), passò tutta la vita a girare il mondo fissando nella memoria uomini e paesaggi, il loro legame, la loro interazione indissolubile.

“Ancor più mi lega a Fantin un altro aspetto, più impegnativo per me” prosegue Bartoli: “Interrogarsi sul risultato che si ottiene con il racconto. Fantin sentiva di non riuscire a raccontare tutto quello che aveva vissuto, mancava sempre qualcosa per lui. Ma raccontare “tutto” è utopico e diventa frustrante, perché irraggiungibile. Per questo il lavoro del CISDAE lo assorbì completamente, darsi dei limiti è necessario. Io sento però la stessa responsabilità. Nel film non sono stato “ragioniere come lui”, ho cercato di evidenziare la parte più poetica di Fantin, quella che lui metteva in secondo piano rispetto ai dati (quanti viaggi, in che anno, con chi), rispetto alla sua capacità narrativa e poetica, non si valorizzava come artista e fotografo: è incredibile che non abbia mai fatto una mostra in vita. Come pure mandava i film ai festival pur senza considerarsi un grande regista di montagna”.

Per il periodo in cui visse, spicca la sua scrittura davvero poco retorica, sebbene ancora permeata dal patriottismo tanto strumentalizzato durante il Ventennio: è innanzitutto qualcuno che si emoziona nella consapevolezza del privilegio che sta vivendo. Il suo sguardo umano si posa sulla gente, sui portatori Baltì a cui si sentiva vicino ricordando quando anche lui, soldato, aveva marciato fino allo sfinimento, povero e affamato. Non c’è protagonismo in Fantin, che si metteva sempre e soltanto al servizio della narrazione. “È incredibile che non organizzò mai una sua mostra: speriamo invece di poterla realizzare noi, insieme al CAI. Con lo stesso spirito criticava i film troppo spettacolari, perché non li considerava rispettosi di ciò che narravano”. La tendenza del mondo è andata molto oltre, oltre anche ai 15 minuti di celebrità di cui vaticinava Andy Warhol: “Io l’ho sempre rispettato molto per questo e sono più colpito dalla sua vita straordinaria – vedere l’alba sul Kilimangiaro, o percorrere la Groenlandia sulle slitte trainate dai cani – più che dalla malinconia finale. Non si è consumato dietro alle piccole cose. Ha vissuto un sogno pazzesco e ha cercato fino in fondo di trasformarlo in realtà”.