Franco Faggiani nasce giornalista, a Roma nel 1948, prima di essere adottato da Milano, 50 anni fa. Ha a lungo lavorato come reporter free lance in giro per il mondo (Nuova Guinea, Somalia, Sudafrica, Argentina, Filippine, per dirne alcuni), sempre attirato dalle storie che ci trovava. Scriveva e fotografava in un’epoca in cui il giornalismo era molto diverso, poche testate potevano permettersi un inviato, ma soprattutto non c’era internet e i rapporti umani erano l’unica rete a cui agganciarsi per ogni informazione pratica, dal telefono dell’ambasciata ai vestiti giusti da indossare. Essere oggi uno scrittore di professione è stata una naturale evoluzione condotta sul filo di uno spiccato interesse antropologico.

Oltre a collaborare con le riviste del CAI e del Touring Club, ha scritto talmente tanti libri, che si fatica a citarne anche solo una parte, mentre è evidente il comune denominatore legato alla montagna e alla natura. Non possiamo non citare una guida al Sentiero Italia CAI con Franz Rossi (il volume 7 dedicato a Liguria e Piemonte, 2021); fra i romanzi, L’inventario delle nuvole ha vinto il Gambrinus Mazzotti 2023 e il Premio Cortina Montagna. Gustosissimo La compagnia del gelso, in stile Amici miei, che fa parte della collana “Il bosco degli scrittori” (Aboca 2023). È appena stato ristampato Il cammino Balteo, con Roberta Ferraris, uno dei molti indizi del Faggiani camminatore di tutte le quote, dalle terre alte alla collina. E proprio in collina, nell’Oltrepò pavese è ambientato il prossimo romanzo («qua vicino, così è più facile andare a fare il sopralluogo», dice lui), sempre tratto da una storia vera e sempre con Fazi, a settembre.

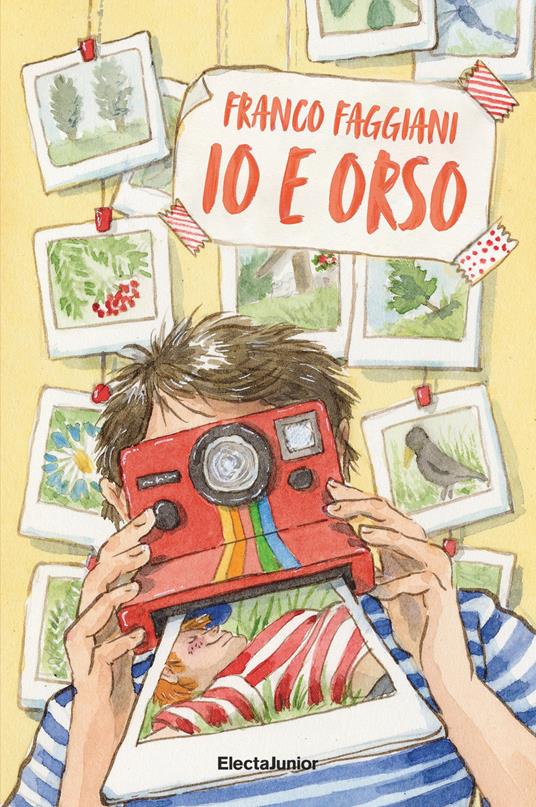

Io e Orso (pp. 144, ill., 17,90 euro, Electa Junior, 2024) è il suo primo libro per bambini (dagli 8 anni): un «favolario fatto di cose reali che succedono tutti i giorni raccontate con un linguaggio quotidiano», parola d'autore. La storia è semplice: dopo essersi rotto la gamba sugli sci, un ragazzino passa la sua convalescenza nella casa in montagna del nonno, dove scopre un amico prezioso che lo scarrozza per boschi alla ricerca di avventure genuine che lo faranno guarire e diventare un vero esperto di piante e animali. Dentro, infatti, ci sono i tanti piccoli segreti dei protagonisti dei vari capitoli, da leggere anche separatamente: l’intelligente corvo, la geniale libellula, l’ospitale cirmolo, le organizzate formiche, tutti descritti in schede dedicate per dimostrare che non c’è nulla di finto. Come al solito, Faggiani mescola fantasia a rigore scientifico, invitando i più piccoli a uscire di casa e aprire gli occhi: ogni filo d’erba nasconde un mondo.

Franco Faggiani. Foto di Enrica Raviola.

Franco Faggiani. Foto di Enrica Raviola.Franco Faggiani, sei un vero cacciatore di storie, come quelle raccolte in Gente di montagna (Mulatero, 2021): come fai a scoprirle?

Ci vuole un po’ di curiosità e di calibrato stalkeraggio. Ma devo dire che all’inizio frequentavo la montagna in verticale (pareti, falesie), poi sono passato all’orizzontale, preferibilmente in posti sconosciuti. Ho una casa in Val di Susa che frequento da 30 anni e riesco ancora a trovare percorsi nuovi. Percorrendo questi sentieri si incontra sempre qualcuno da solo, si fa un pezzo di strada insieme, si beve un caffè in un rifugetto, e se come me sei un po’ allenato a fare le domande giuste e soprattutto ad ascoltarle trovi la storia giusta. Ognuno di noi ne ha una da raccontare.

C’è traccia di te nei protagonisti del libro, uno ama fotografare, uno scrivere, entrambi la natura…

Mi rendo la vita facile, raccontando storie che conosco. E qui in particolare sono cose che in natura succedono realmente. Le scopri solo andando in giro e osservando, per questo è importante andare per boschi senza fare attività agonistica. Prima correvo in montagna e non vedevo niente. Due anni fa mi sono ritrovato con un gruppo di bambini e una fotografa che, nel mezzo di un semplice prato, aveva chiesto di fare fotografie, ma nessuno capiva cosa ci fosse di così interessante. Invece osservando bene c’erano piantine particolari, erbe strane mai viste, una corteccia dalla forma originale, veramente tanto, a saperlo vedere. Girando per libri tutte queste cose le vedi. Nella foresta di Tarvisio dove mi ero recato scrivendo Le meraviglie delle Alpi (Rizzoli, 2022) avevo scoperto un faggio e un abete in una conchetta di un albero dove pioggia e vento avevano depositato terra e insetti morti. Così ho iniziato a girare dietro casa con uno sguardo diverso e ho trovato le storie che ho riportato in Io e Orso.

L’immagine della natura che emerge è fortemente improntata alla collaborazione nella ricerca di soluzioni ai problemi e di risorse per adattarsi ai cambiamenti. Perché noi non ci riusciamo?

La natura è un perfetto ingranaggio. Il punto focale del libro è proprio questo: se noi uomini non ci siamo la natura va avanti lo stesso, senza il nostro contributo. Forse noi crediamo che ci pensi sempre qualcun altro a farci stare bene, quando dovremmo provvedere noi.

Parli di cambiamento climatico, come pensi che affronteranno il tema le generazioni dei giovanissimi?

I più giovani non se ne rendono conto, ci stanno dentro, per loro è abituale vedere acquazzoni improvvisi o sentire caldo d’inverno. I ragazzi che vivono in Val Maira non ci credono che scendevano 8-10 metri di neve… È su questa fascia che bisogna agire, perché sono quelli che dovranno sistemare le cose in futuro. Anche scrivendo questo libro mi sono accorto dell’impatto del cambiamento climatico: se un laghetto si secca, non ci sono più girini, quindi rane, e significa niente uccelli e troppi insetti. Se non piove i formicai sono sempre più bassi, significa meno formiche che sono gli spazzini del bosco, che diventerà più sporco. È una catena, bisogna spiegargliela così, ai bambini. Non c’è più tempo, come dice il mio amico Luca Mercalli, ora bisogna agire, creare dei gruppi di lavoro su temi specifici con l’agronomo, il climatologo, l’ingegnere, anche il filosofo. E provare a trovare soluzioni, smettendo di riunirci a parlare e basta.

Ti sei occupato molto di enogastronomia, qual è l’accoppiata perfetta se restiamo nelle terre alte?

Ciaspole e polenta! L’importante è che siano prodotti del posto, dietro a cui ci sono storie bellissime, ne ho scritto per un blog americano, e ancora di più se si gustano in compagnia in loco, hanno tutto un altro gusto.

Che caratteristiche devono avere le storie per entrare in un tuo libro?

Mi devono incuriosire, essere fuori dalle righe, come quelle che ho selezionato per Gente di montagna. E poi mi piace trasformarmi in un piccolo agente di viaggi: al prezzo di copertina ti porto in un posto dove non andresti. Non l’avresti fatto il viaggio in Giappone senza il maratoneta di Hokkaido del Guardiano della collina dei ciliegi, o lungo l’Appennino dei paesi persi senza Non esistono posti lontani, difficilmente al Museo dei capelli di Elva senza L’inventario delle nuvole. Le mie sono storie vere, ambientate in posti reali, anche i nomi a volte sono veri (ma chiedo sempre il permesso), tanto che la gente va ancora oggi all’agriturismo Barba Gust di Cesana Torinese per incontrare il Martino della Manutenzione dei sensi, che non esiste… Mi diverto a ingarbugliare la situazione, ma non dimentico la funzione sociale: se qualcuno non racconta queste storie, probabilmente verranno dimenticate.

Franco Faggiani, foto dell'autore.

Franco Faggiani, foto dell'autore.