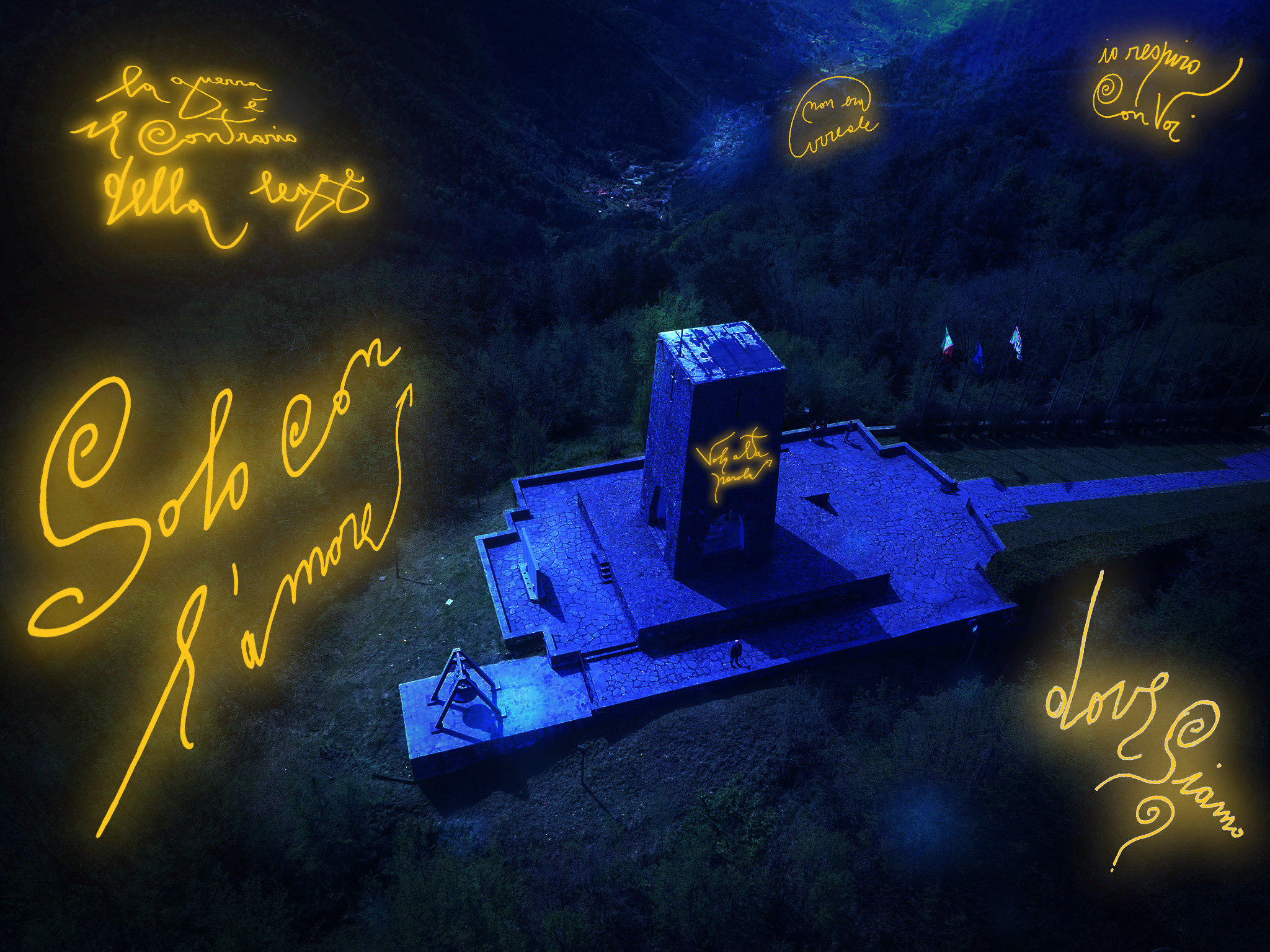

Uno scatto delle installazioni luminose di Marco Nereo Rotelli.

Uno scatto delle installazioni luminose di Marco Nereo Rotelli.Portare luce là dove ci fu il buio. E pace tra chi fu in guerra. Sono i principi ispiratori del progetto che l’artista Marco Nereo Rotelli ha realizzato in occasione degli 80 anni dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema: c’è tempo fino al 6 gennaio per visitare le installazioni luminose, in dialogo con le poesie di autori italiani e tedeschi, nel comune toscano dove il 12 agosto 1944 venne compiuta una delle più efferate stragi naziste contro la popolazione civile italiana.

Il progetto artistico

Si intitola “Sant’Anna si illumina di pace” e consiste nella proiezione luminosa, sulle facciate di edifici e monumenti del piccolo borgo in provincia di Lucca, di alcuni versi donati da poeti con una storia importante alle spalle, tutti imperniati sulla parola “rispetto”. Al progetto hanno aderito Valentina Colonna, Maurizio Cucchi, Alba Donati, Nahid Ensafpour, Maurizio Gregorini, Fabrizio Iacuzzi, Domenico Lombardi, Valerio Magrelli, Roberto Mussapi, Giancarlo Pontiggia, Loretto Rafanelli, Massimo Silvotti, Antje Stehn e Emilio Zucchi. Partecipa anche Riccardo Valentini, Premio Nobel per la pace con il Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), amico di Rotelli, che ha invitato a vivere la pausa natalizia come un momento di riflessione in cui riordinare i pensieri e sviluppare empatia: “Sant'Anna di Stazzema è un luogo di autentica verità, una verità drammatica che non può non indurre in noi esseri umani l'abbandono di ogni aggressività, per un vero sentire”, ha dichiarato. “Il tempo delle feste può diventare l’occasione di paziente costruzione di una pace che diventa gesti e parola nella dimensione del quotidiano. Quella pace piccola che da sola può costruire quella più grande, giorno dopo giorno, con i segni del rispetto e della conoscenza reciproca. La pace si costruisce a partire dai luoghi quotidiani e condivisi, dai segnali e dai segni di attenzione e cura per la memoria”.

Marco Nereo Rotelli è un artista di fama internazionale che con la poesia e la luce ama creare fin dagli esordi, dopo la laurea in architettura a Venezia nel 1982. Con le sue installazioni ha illuminato luoghi dalla grande forza simbolica in tutto il mondo, dal Teatro della Fenice di Venezia agli Champs Elysées di Parigi, “accendendo” con le sue opere l’attenzione su temi di impegno civile, incluso quello a favore dell’ambiente. Nel 2002 a Carrara aveva recuperato una cava abbandonata, trasformandola in un grande libro di marmo dove erano scolpiti versi poetici. Perché non può esserci cura per la memoria senza cura per i luoghi che essa abita.

L'artista Marco Nereo Rotelli, foto dal suo sito web,

L'artista Marco Nereo Rotelli, foto dal suo sito web,Storie di dolore

Non dev’essere stato un Natale di gioia per nessuno, quello del 1944. La memoria di quanto accaduto il precedente 12 agosto era ancora viva, scossa, piena di dolore. 560 persone erano state uccise brutalmente, 120 erano bambini. Solo 396 quelle identificate. Una era ancora nella pancia di sua madre Evelina, che proprio quel mattino aveva le doglie del parto. La più piccola, Anna Pardini, era nata da 20 giorni. Fu sua sorella maggiore Cesira a trovarla agonizzante sul corpo della madre morta: la prese, poi salvò da una brutta fine diversi altri bambini (uno giaceva sotto a una pila di cadaveri), in quell’orribile giorno. Ma nulla potè fare per la sua Anna, che morì in ospedale a Valdicastello pochi giorni dopo. Il 17 maggio 2012 Cesira ha ricevuto la Medaglia d’Oro al Merito Civile quale “luminosa testimonianza di coraggio, ferma determinazione ed elevato spirito di solidarietà umana”.

Ci ha lasciati nel 2022. Si era salvata miracolosamente, come Enrico Pieri, che all’epoca aveva 10 anni, poi diventato presidente dell’Associazione Martiri Sant’Anna Stazzema: scomparso nel 2021 per una malattia, ha dedicato tutta la vita a tenere viva la memoria della strage. La Repubblica Federale Tedesca lo ha insignito del cavalierato, insieme a Enio Mancini, che “all’alba di quello splendido sabato estivo” in cui nulla avrebbe potuto far presagire la tragedia, come si legge in una sua testimonianza, non aveva ancora compiuto 7 anni. I sopravvissuti furono una manciata.

Cercò invece di morire anche lui tra le fiamme ancora accese Antonio Tucci, ufficiale di Marina di stanza a Livorno, che nel piccolo borgo lucchese aveva mandato la moglie e gli otto figli (di età compresa tra pochi mesi e 15 anni), perché pensava che fosse un luogo sicuro: non sapeva che le truppe naziste avevano da tempo smesso di fare differenza fra civili e combattenti partigiani. Rientrato dalla sua famiglia il 13 agosto, non resse al colpo di saperli tutti così violentemente trucidati e cercò di farsi fuori fra quelle stesse fiamme che se li erano presi, alimentate forse dal soffio che sale dal Mar Tirreno, il cui azzurro è lontano ma visibile, dai 660 metri di quota a cui si trova il borgo toscano.

Il racconto dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema è pieno di storie come questa, è pieno di umanità, per quanto possa sembrare paradossale parlare di umanità in questo contesto.

La strage nazista

La Seconda guerra mondiale imperversava con particolare crudeltà nelle sue fasi finali: per obbedire al diktat del Führer di mantenere le posizioni “a tutti i costi”, le truppe tedesche avevano inasprito le loro azioni. L’Italia era divisa in due: dopo lo sbarco in Sicilia (10 luglio 1943), gli Alleati da sud stavano risalendo verso la Pianura Padana per riconquistare il resto dell’Italia. Lanciati in un tentativo estremo di non farsi sconfiggere, nel ‘44 i nazisti avevano iniziato a erigere la Linea Gotica, chiamata più prosaicamente anche Linea Verde, un’area fortificata larga circa 16 chilometri che dalle zone a sud di La Spezia tagliava trasversalmente il Paese nella sua metà centro-settentrionale, e attraverso le Alpi Apuane e i passi appenninici tosco-emiliani, arrivava fino alla valle del fiume Foglia sull’Adriatico, tra Pesaro e Cattolica.

Con la perdita di Roma, riconquistata il 4 giugno 1944, le truppe tedesche intensificarono i lavori di costruzione della Linea Gotica, che non era ancora completata, e la lotta contro i partigiani della Resistenza che la ostacolavano in ogni modo, distraendo parecchie forze militari.

La Versilia costituiva il fronte occidentale della Linea Gotica, e un’intera divisione di Waffen-SS era dislocata nel tratto compreso tra la foce del fiume Serchio e quella del Magra (ai confini l'uno con la provincia di Pisa, l'altro con quella di La Spezia). La popolazione civile avrebbe dovuto evacuare interamente la zona, ma la portata dell’operazione superava le forze in capo ai gerarchi fascisti provinciali preposti ad applicare le disposizioni tedesche, pertanto l’ordine era stato ritirato. Tuttavia, buona parte della popolazione, non solo della Versilia ma anche di zone più a nord (come La Spezia, Genova, Pavia) e più a sud (come Castellammare di Stabia e Napoli), aveva deciso di sfollare, non ritenendosi al sicuro. È così che molti si incamminarono per le mulattiere che conducevano a Sant’Anna, frazione di Stazzema, che contava all’epoca 300 abitanti, saliti a circa 1500 con gli sfollati.

Il 30 luglio 1944 i nazisti erano stati spinti alla fuga dai partigiani della X bis Brigata Garibaldi, attestati sul Monte Ornato, poi passati a una zona più interna, in direzione di Lucca. L’ordine di evacuazione di Sant’Anna impartito dai tedeschi era stato quindi ritirato con l’assicurazione che lì non si trovasse più alcun partigiano. Per questo si sentivano tutti al sicuro.

Quella restava però una zona calda in cui si concentravano molte azioni della Resistenza, e dalla Germania erano arrivate nuove regole di ingaggio, molto più dure, che incoraggiavano le truppe tedesche sul campo a contrastarle in ogni modo, senza distinzione fra combattenti e civili. È per questo che venne perpetrata la strage di Sant’Anna, decisa a tavolino, senza cioè che fosse motivata da una qualche forma di rappresaglia. Fu un vero e proprio attentato terroristico.

Alle sette del mattino i soldati entrarono nel piccolo borgo di montagna, rastrellarono donne e bambini, molti fra gli sfollati, approfittando della lontananza degli uomini, intenti a quell’ora a governare le bestie. Ammassarono tutti nelle case e nelle stalle e fecero fuoco, con le mitragliatrici, con le bombe, con i lanciafiamme, spararono, straziarono, annientarono quei corpi indifesi. Poi tutto fu silenzio. Per terra rimasero 560 corpi.

A centinaia furono ammazzati alla stessa maniera nei mesi precedenti, e anche dopo: a Forno, a Fivizzano, a Pioppetti di Montemagno, nel lager di Mezzano, a Bergiola, fino poi a Marzabotto, dove dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 venne perpetrato l’eccidio detto del Monte Sole.

Quel mattino di agosto a Sant’Anna uccisero i nonni, le madri, uccisero i figli e i nipoti. Uccisero i paesani ed uccisero gli sfollati, i tanti saliti, quassù, in cerca di un rifugio dalla guerra. (…) 560 ne uccisero, senza pietà in preda ad una cieca furia omicida. Indifesi, senza responsabilità, senza colpe. E poi il fuoco, a distruggere i corpi, le case, le stalle, gli animali, le masserizie. A Sant’Anna, quel giorno, uccisero l’umanità intera.

(dal sito del Museo di Sant’Anna di Stazzema)

L’armadio della vergogna

Le indagini partirono subito, nell’ottobre 1944, grazie a una Commissione Militare Americana, il cui lavoro fu ripreso nel 1947 dal Servizio Investigativo Britannico. Nonostante fin da subito fosse in realtà possibile procedere con l’identificazione dei responsabili, si dovette aspettare fino al 1994 per ricostruire la verità dei fatti, quando il Procuratore Militare di Roma, Antonino Intelisano, indagando su Erich Priebke e Karl Hass (implicato quest’ultimo nella strage delle Fosse Ardeatine), scoprì un armadio segreto contenente 695 fascicoli su crimini di guerra commessi da nazisti e repubblichini. Erano stati archiviati “provvisoriamente” nel 1960, in seguito all’ordinanza del Procuratore Generale Militare Enrico Santacroce.

Fu dunque dall’Armadio della Vergogna, come venne ribattezzato, che uscirono gli elementi che hanno aiutato il Procuratore Militare di La Spezia Marco De Paolis a definire alcuni dei responsabili del massacro: nell’impossibilità di rintracciare tutti i soldati che materialmente lo eseguirono, e con riguardo al diverso grado di responsabilità in quell’azione, si decise di imputare solo gli ufficiali che diedero l’ordine. Il processo, che si tenne nel 2004 presso il Tribunale Militare di La Spezia, condannò all’ergastolo dieci persone, ormai tutte ultraottantenni. Ma poco più che ventenni nel 1944.

Un apporto decisivo lo ha dato anche la ricerca condotta dalla giornalista tedesca Cristiane Kohl negli archivi militari tedeschi, in collaborazione con lo storico Carlo Gentil, e pubblicata poi sul “Süddeutsche Zeitung”.

Se dunque i colpevoli, o almeno una buona parte, furono individuati e condannati, ancora non è chiara la ragione della disposizione di archiviazione dei fascicoli, nel 1960. Fascicoli che riguardano il massacro di circa 15mila persone e la ricerca di una verità che ancora oggi non è così semplice da scoprire.

L'Ossario, monumento simbolo della memoria, nel Parco della Pace.

L'Ossario, monumento simbolo della memoria, nel Parco della Pace.Il museo e un parco

Proprio come si è fatto a Hiroshima per onorare la memoria delle vittime della bomba atomica sganciata nel 1945, anche a Sant’Anna di Stazzema si è aperto un museo e costituito un parco.

Il Parco della Pace fu istituito nel 1996 su iniziativa parlamentare del deputato Carlo Carli: si estende sul territorio collinare intorno al paese, e si concentra in particolare sull’area che attraverso una Via Crucis conduce dalla Piazza della Chiesa e dal Museo Storico della Resistenza fino al Col di Cava, dove si trova il Monumento Ossario. Come si legge sul relativo sito, “Il parco, sia dal punto di vista morfologico sia funzionale, costituisce un connubio ideale tra ambiente, storia e memoria, grazie a uno stretto collegamento tra la natura incontaminata, i borghi e gli insediamenti sparsi sul colle e i luoghi dell'eccidio”.

Il Museo Storico della Resistenza è aperto tutto l’anno, ma è sempre consigliato informarsi prima di recarvisi.

Il film di Spike Lee

Nel 2008 il regista afroamericano Spike Lee ha diretto il film Miracolo a Sant’Anna, tratto dall’omonimo romanzo di James McBride, dove racconta l’eccidio a partire dalle vicende di una pattuglia di soldati afroamericani della 92ª Divisione “Buffalo”, dispersi nelle colline lucchesi nell’autunno del 1944. Il tema principale riguarda il razzismo diffuso fra le truppe statunitensi e per converso l’incontro fra culture, di cui si fa simbolo l’amicizia tra un bambino sopravvissuto alla strage e un soldato afroamericano dalle ridotte capacità intellettive.

Spike Lee, da sempre voce cinematografica delle denunce sociali da parte della comunità afroamericana, si dichiarò orgoglioso di questo film, che fu però accolto tiepidamente nel mondo, con scarsi risultati al botteghino, suscitando in Italia anche le polemiche dell’ANPI, che contestava alcuni elementi della ricostruzione, effettivamente frutto di narrazione romanzata. L’intervento dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano risolse positivamente la diatriba.