L’uomo ha da sempre mostrato un innato bisogno di etichettare le cose, attribuire l’esatto nome ad una determinata situazione o circostanza. Un istinto di risoluzione, una vaga impressione di poter rispondere alle tante questioni della vita. Eppure l’uomo nomina, talvolta, per deresponsabilizzarsi. Quando si è trovato la giusta scatola da attribuire al dilemma, lo si pone al sicuro, certi che, dopo questa identificazione, esso cesserà di essere invadente.

Potendo chiamare ciò che i nostri occhi vedono con un singolo termine, puntiamo il dito ed esclamiamo per esempio: “Guarda, guarda quella nuvola com’è densa e scura!”. E dopo siamo sereni, perché sappiamo che quella è una nuvola, e probabilmente sarà carica di pioggia. Sì, perché agli uomini piace anche dare una spiegazione alle cose che pensa di conoscere, così da esasperare la possessione dell’argomento.

Allora come mai, davanti ai disastri che hanno sconvolto il Nord Italia e il Vallese Svizzero, ci limitiamo a chiamarlo maltempo? Perché ci limitiamo a sottolineare di come le case siano state costruite vicino al fiume, di come le strade non siano in sicurezza o di come una cosa simile sia “normale” perché già accaduta pochi anni prima?

Cerchiamo di portare un po’ di chiarezza. Tutto ciò è maltempo. Tutto ciò è un totale abbandono della manutenzione alle infrastrutture. Tutto questo è già accaduto almeno una volta. Ma non è solo questo e non è più appropriato limitarci a queste considerazioni per descrivere ciò a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo, come periodo storico. È inconcepibile parlare di rischio, danno, magnitudine e frequenza di un evento meteorologico senza nominare l’attuale contesto climatico in cui ci inseriamo. Il suddetto è riconosciuto in quello che tanti faticano a nominare, un termine del tutto scientifico e appropriato: cambiamento climatico. Anche questo già sentito, vero?

Ed ecco come mai, questo disastro, corposo e dilagante come quel fango che abbiamo visto invadere gli abitati montani, non vi sbagliereste a chiamarlo sotto il nome di emergenza climatica. Un termine preciso e che racchiude una semplice causa ma sorprendenti e distruttive conseguenze, a volte silenziose, altre un po’ meno.

Forse non riusciamo ad affrontarla con il coraggio necessario, questa crisi, perché è semplicemente troppo. È più facile chiamarlo “brutto tempo”, poiché è solo dell’esito che alla fine paghiamo il conto. Quello che non vogliamo accettare è che a questo esito ci siamo arrivati con le nostre scelte; il nostro stile di vita, le nostre opinioni, i nostri consumi, i nostri trasporti.

Quelle alluvioni, i forti venti, così come la siccità degli anni passati o il recente inverno alquanto nevoso, per non dimenticare le ondate di calore che state tranquilli arriveranno appena avremo finito il conteggio delle perdite, sono tutte diverse facce della stessa medaglia. Ciò che le accomuna è il fatto di rappresentare un evento estremo, ovvero qualcosa a cui non dovremmo essere abituati.

La prima regola del cambiamento climatico, però, dice che questi eventi estremi si stanno intensificando in magnitudine e frequenza, cioè potenza dell’evento stesso e ripetitività ad alta cadenza. Nel contesto alpino, questo si traduce in una serie di fenomeni che appaiono contraddittori solo in superficie. Le estati più calde e secche portano a periodi di siccità devastanti, che riducono la portata dei fiumi e prosciugano le riserve d'acqua. Allo stesso tempo, l'aumento dell'evaporazione dovuto alle alte temperature contribuisce ad accumulare più umidità nell'atmosfera. Quando questa umidità si condensa, provoca piogge torrenziali e alluvioni. È per questo motivo che possiamo assistere a violenti nubifragi seguiti da periodi di siccità: l’instabilità climatica rende il nostro clima meno prevedibile e più soggetto a estremi.

Ogni volta che vediamo una nuvola densa e carica di pioggia, dobbiamo riconoscere che non è solo un capriccio della natura. Quelle nubi minacciose sono il riflesso delle nostre azioni collettive. Abbiamo alimentato queste tempeste con ogni chilowattora sprecato, con ogni ettaro di foresta abbattuta, con ogni chilometro percorso dai nostri veicoli. Questi fenomeni non sono semplici anomalie temporanee, ma segnali chiari di un cambiamento sistemico del nostro clima. Ogni ondata di calore e ogni tempesta violenta sono manifestazioni tangibili delle trasformazioni climatiche in corso. Il cambiamento climatico non è un'ipotesi o una teoria astratta: è la realtà quotidiana in cui viviamo. Non si tratta di "credere" nel cambiamento climatico; si tratta di riconoscere l’evidenza che ci circonda, ogni giorno, e specialmente nei giorni risparmiati dal disastro.

Quindi, ci chiederemo mai seriamente come possiamo continuare a ignorare il legame tra i disastri a cui assistiamo e il cambiamento climatico che li alimenta?

Se possiamo fare qualcosa per le comunità colpite, oltre che a donare fondi e accorrere a ripulire le cantine, è puntare il dito e urlare a gran voce il nome del vero problema: “Guarda, guarda come la crisi climatica sia qui, oggi, a non risparmiare nessuno!”.

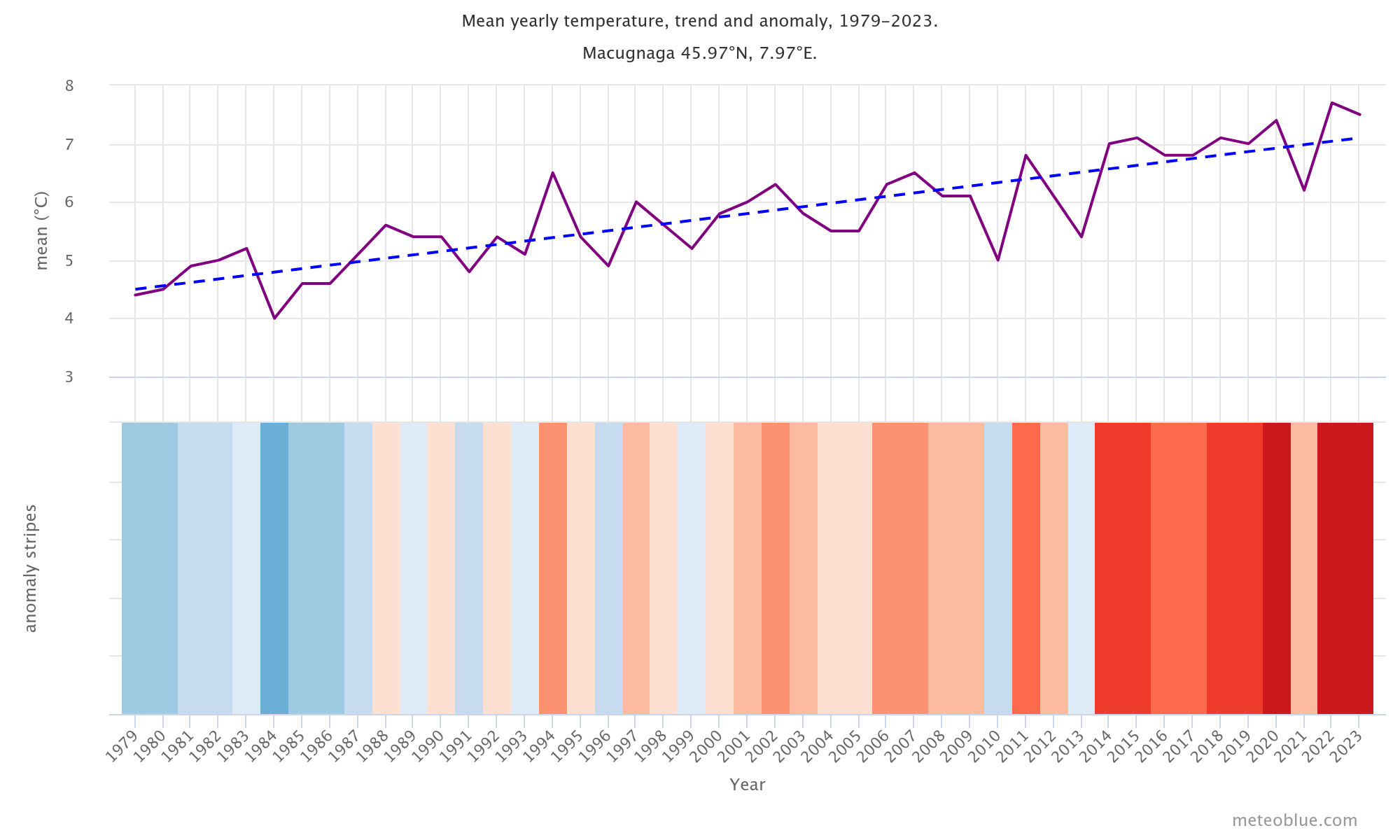

Temperatura media annuale per Macugnaga, 1315m slm. La linea blu tratteggiata mostra la tendenza lineare del cambiamento climatico. Nella parte inferiore il grafico mostra le cosiddette strisce di riscaldamento. Ogni striscia colorata rappresenta la temperatura media di un anno - blu per gli anni più freddi e rosso per quelli più caldi. © MeteoBlue

Temperatura media annuale per Macugnaga, 1315m slm. La linea blu tratteggiata mostra la tendenza lineare del cambiamento climatico. Nella parte inferiore il grafico mostra le cosiddette strisce di riscaldamento. Ogni striscia colorata rappresenta la temperatura media di un anno - blu per gli anni più freddi e rosso per quelli più caldi. © MeteoBlue