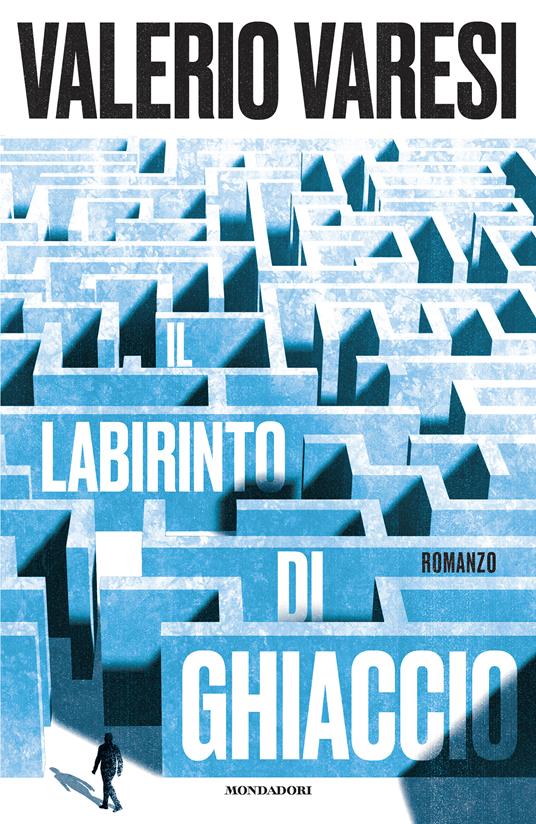

L’ultimo libro di Valerio Varesi, nato a Torino nel 1959 e trasferito fin da piccolo a Parma, è una piccola scoperta. Il labirinto di ghiaccio era già uscito nel 2003, circolando però solo in abbinamento editoriale con La Gazzetta di Parma. Quella che esce ora con Mondadori (pp. 220, euro 18,50) ne costituisce una versione arricchita nei contenuti.

Al di là della trama, labirinto lo è innanzitutto per il lettore, convinto all’inizio di leggere la storia di un uomo che fugge in montagna per ritrovare un rapporto intimo con la natura, alla Chris McCandless, senza stupirsi quando attraversa pagine in cui a più riprese compare il tema del cambiamento climatico, che rende bizzoso e imprevedibile il ghiacciaio dove il protagonista si rifugia, scavandovi sotto una fitta rete di cunicoli che lo isolino dal mondo (si scoprirà man mano un possibile perché). E proprio come uno dei molti cunicoli trasversali scavati a scopo difensivo, la trama devia e si mescola a un certo punto con una vecchia storia di faide famigliari della valle in cui la vicenda è ambientata.

Non ha saputo resistere, Varesi, alla sua vocazione di giallista, pur senza scomodare qui il Commissario Soneri della Questura di Parma, protagonista di quindici romanzi noir e di una fiction Rai con Luca Barbareschi, che sono però solo una parte della prolifica produzione, tradotta pure all’estero, che annovera anche diversi romanzi storici.

Varesi, attraverso i pensieri del protagonista di questo romanzo, non rinuncia però a critiche sul mondo di certa informazione che si arroga il diritto di sostituirsi a quello della magistratura, compie amare considerazioni sulla post-verità causata da un rapporto sempre più “mediato” con la realtà basato su relazioni virtuali (con le persone, ma anche con le cose e i luoghi), porta il lettore a riflettere sul cambiamento imposto dalla vecchiaia più nell’anima che nel corpo, al rapporto con Dio, all'eterno desiderio dell’uomo di farsi egli stesso dio, salvo poi sbattere contro i propri limiti mortali. Varesi del resto è laureato in filosofia e prima della pensione ha lavorato come giornalista nella redazione bolognese di Repubblica.

Valerio Varesi tra le montagne dell'Appennino parmense © Andrea Greci

Valerio Varesi tra le montagne dell'Appennino parmense © Andrea GreciValerio Varesi, il romanzo è ambientato in una vallata anonima, ma a quale montagna si è ispirato?

«Le Alpi orientali, le Dolomiti, perché parlo anche di fatti accaduti durante la Prima guerra mondiale, mentre i ghiacciai sono quelli persistenti e duraturi della Valle d’Aosta, dove mi sono recato lo scorso settembre. Vado in montagna quasi ogni estate, cammino, sono arrivato al Rifugio Mantova al Monte Rosa, mancando il Quintino Sella al Monviso di pochi metri, però in passato sono arrivato al Mezzalama in Val d’Ayas. E lì ho visto staccarsi intere porzioni di ghiacciaio. Il cambiamento climatico è una realtà, per questo ho inserito questo tema nella nuova versione del libro: quando è uscito la prima volta non se ne parlava, ma io di ambiente mi occupo dagli anni ’80 e quando sollevavo il tema dell’inquinamento mi davano del matto».

Qual è il rischio che a parlare di montagna sia chi non la frequenta?

«Questo è il grande tema di tutto il libro: la differenza fra reale e virtuale. Siamo sempre più lontani dalla natura, anche se non è solo colpa della techne come la intendeva Heidegger. Se voglio sapere cos’è la Mer de Glace vado su internet e la vedo benissimo, ma non ne ho esperienza vera, è solo un’informazione. Rischiamo di percepire la realtà come se fosse sparita, come un’ombra fuori dalla caverna di Platone. La realtà diventa un’esperienza straniante. Faccio un esempio: se un bambino pensa che i cani siano tutti come Pluto, non concepisce poi che un cane vero possa morderlo. Ed è così anche per la montagna, dove è impossibile controllare il rischio al 100% e garantire assoluta intangibilità e sicurezza. Nemmeno in automobile! Questo è il frutto di una realtà percepita in modo distorto».

Il romanzo ha una forte valenza simbolica e affronta argomenti molto seri con l’espediente della fiction. Uno di questi è l’ansia del protagonista di essere l’unico e il primo, di distinguersi da tutto: è una critica contro l’omologazione?

«L’ansia di distinguersi è una pulsione che pervade il nostro mondo. Da ragazzi si va alla “Ruota della fortuna” e da grandi in politica, ma la smania di apparire è la stessa. Nel mondo contadino, ma anche in quello industriale, eri qualcuno perché ti riconoscevi in una collettività, oggi siamo monadi che rincorrono la visibilità. Il protagonista è uno che va alla ricerca socratica di se stesso sottoponendosi all’ordalia inflittagli da un luogo impervio. Il labirinto che costruisce è l’oggettivazione di un’architettura presente nella sua mente».

L’idea del protagonista di scavare una rete di cunicoli sotto un ghiacciaio e di viverci, come fecero i soldati nella Città di ghiaccio sotto la Marmolada, è pura invenzione?

«Le fonti di ispirazione sono state due. Un trafiletto del Corriere di qualche tempo fa che parlava della scoperta di nuovi tunnel sotto un ghiacciaio scavati durante la Prima guerra mondiale, un fatto molto ricorrente, portati alla luce grazie al crollo del ghiacciaio stesso. E il racconto di Kafka La tana, in cui un insetto scava un tunnel per sfuggire a un predatore, ma a un certo punto avverte la presenza di qualcun altro e capisce che i suoi tunnel si incrociano a quelli scavati da altri, così inizia a fare confusione tra la preda e il predatore: è il tema del destino dell’uomo e della conoscenza del sé tipico di Kafka.

Perché il protagonista non ha nome?

«Quando ho scritto il libro volevo allontanarmi in parte dal genere giallo, con cui sono molto identificato, ma ho tenuto il racconto in prima persona per mantenere una presa diretta sulla realtà. Lui può essere ognuno di noi, ma pensavo di essere io: non sono così estremo, anche se quando facevo il giornalista ed ero nel frullatore della cronaca avevo voglia ogni tanto di rifugiarmi in Appennino davanti a una stufa calda, isolato dal mondo».

Ha ancora senso oggi studiare filosofia?

«Mi ha sempre affascinato sapere come la pensano quelli che hanno riflettuto su di noi in maniera non stupida, né superficiale. Siamo poco avvezzi al metafisico, ormai, il denaro è l’unico valore e non abbiamo nemmeno più voglia di trovare una dimensione diversa, ci affidiamo al cellulare come se fosse un tabernacolo votivo. Il nostro mondo è determinato dall’economia o manovrato da un algoritmo che però agisce a scopo di lucro. Lasciateci sognare, dico! Quando vado nelle scuole incontro ancora giovani interessati a capire come funziona il mondo, forse qualcuno dovrebbe avere la pazienza di spiegarglielo».

Nel ventre del ghiacciaio, singolare ambientazione del libro di Valerio Varesi © Andrea Ferrario

Nel ventre del ghiacciaio, singolare ambientazione del libro di Valerio Varesi © Andrea Ferrario