Il cinema di montagna come propaganda per un nuovo Club Alpino (parte 2)

Dal 1924 al 1945, sotto il regime fascista, la produzione cinematografica è vista come ottimo mezzo di propaganda politica e culturale. Va detto comunque che proprio in quegli anni nasceranno una serie di istituzioni ancora oggi attive: l’Unione Cinematografica Educativa Luce (1924) che nel 2009 verrà fuso con Cinecittà Holding S.p.A., il Centro Sperimentale di Cinematografia (1935) e Cinecittà (1937). Molteplici sono le pellicole realizzate nel ventennio fascista aventi per soggetto la montagna, quasi quaranta, a dimostrazione dell’interesse per il tema da cui scaturisce un fervore produttivo notevole, nonostante le difficoltà del periodo. Fra questi film, a titolo esemplificativo, Quelli della montagna (1943), regia di Aldo Vergano, con la supervisione di Alessandro Blasetti e fra gli interpreti Amedeo Nazzari, Cesco Baseggio, Nico Pepe e Annibale Betrone. Annibale era il padre di Cino Betrone, tenente degli alpini caduto sul fronte greco-albanese nel 1941 e alla cui memoria venne dedicato il film uscito postumo, del quale Cino aveva avuto l’idea del soggetto. La Cineteca conserva dodici documentari/film dello stesso periodo: otto italiani e quattro stranieri e almeno un’altra decina di documenti cinematografici non databili in maniera precisa, ma riconducibili a quegli anni. Dopo l’interruzione di tre anni, dal 1943 al 1945, a causa del secondo conflitto mondiale, dal 31 agosto al 15 settembre 1946 si svolge la prima edizione della Manifestazione Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nata nel 1932. Les enfants du paradis di Marcel Carné, La strada scarlatta di Fritz Lang, Enrico V di Laurence Olivier e il già citato Paisà di Rossellini sono fra i film di maggior richiamo presentati in quella edizione. La segnalazione della commissione dei giornalisti come miglior film andrà a L'uomo del Sud (The Southerner) di Jean Renoir.

Sulla Rivista Musica e Jazz del 20 maggio 1946 appare un articolo dal titolo estremamente significativo per quel periodo: “L’arte serve alla pace”. Nei primi mesi del 1947, esce il film La città del Jazz (New Orleans) di Arthur Lubin con interpreti della caratura di Louis Armstrong, Billie Holiday, Woody Hermann (doppiato da Alberto Sordi). Tra gli artisti presenti c'è anche il pianista Meade Lux Lewis, autore fra l’altro, di Honky Tonk Train Blues, che compare anche nel film di Frank Capra La vita è meravigliosa. Fra i jazzisti americani famosi di quel periodo Lionel Hampton e Charlie Parker. Anche la musica italiana risente fortemente dell’influenza americana: lo swing, il jazz e il boogie woogie, fortemente osteggiati dal passato regime fascista, si affermano rapidamente. Gorni Kramer è il jazzista italiano più famoso di quel periodo.

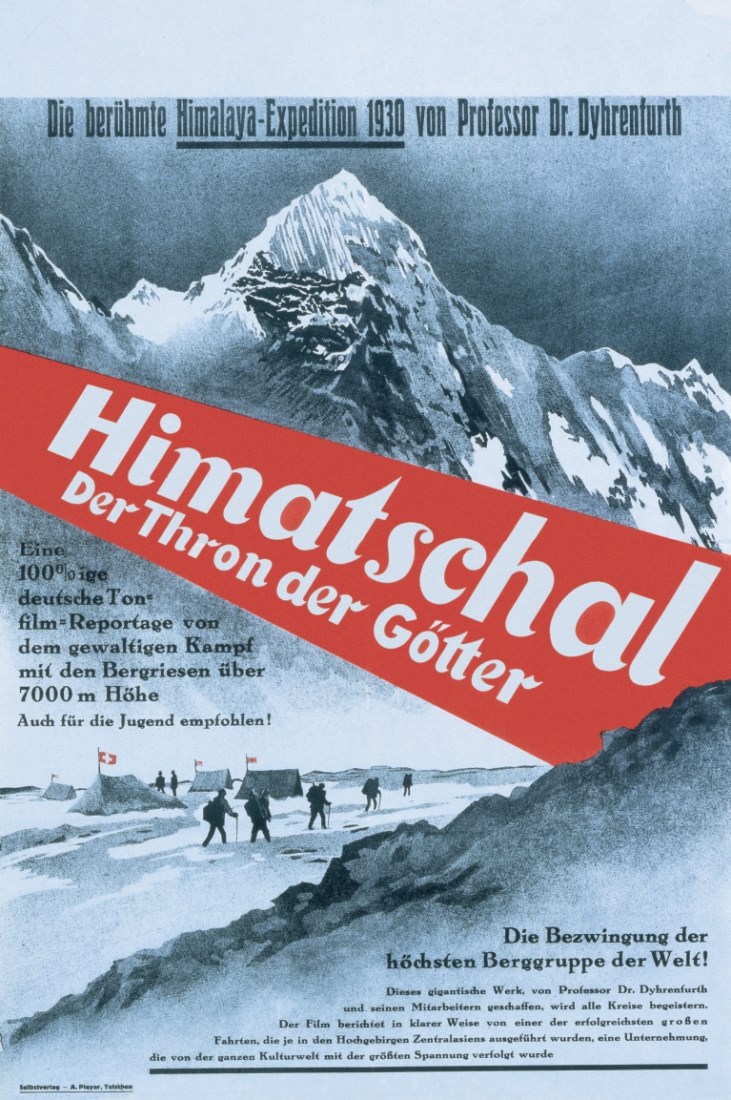

Manifesto del film "Himalaya trono degli dei" (1931) di Gunther Oscar Dyrenfurth © copyright Museo Montagna

Manifesto del film "Himalaya trono degli dei" (1931) di Gunther Oscar Dyrenfurth © copyright Museo MontagnaIl 1946 è anche l’anno del documentario I cavalieri della montagna[1], regia di Severino Casara, incentrato sulla figura di Emilio Comici. Il film è conservato nella Cineteca, a disposizione per il noleggio. Severino Casara sarà premiato al Festival di Trento nel 1954 con Luci d’oro sulle Dolomiti e nel 1956 al Festival di Venezia con Al sole delle Dolomiti. Sedici anni prima, nel 1930, era stata la volta di un altro film con lo stesso titolo per la regia di Mario Bonnard e soggetto di Luis Trenker [2]. Stesso titolo, ma trama completamente diversa, così come è capitato per altri film non solo di montagna. Sempre nel 1946, fu la volta di Avalanche, regia di Irving Allen, seguito da Avalanche, di Corey Allen (1978), con Rock Hudson come interprete principale. Numerosi sono i remake di questi film, fino a giungere a Downhill del 2020, diretto da Nat Faxon e Jim Rash, a sua volta remake statunitense del film svedese Forza maggiore, diretto nel 2014 da Ruben Östlund.

(2 – continua)

[1] Per onorare la memoria della Guida Alpina Emilio Comici, due alpinisti scalano una parete di sesto grado di una delle Tre Cime di Lavaredo. I due scalatori sono costretti a pernottare in parete. Durante la sosta uno dei due racconta all'altro un episodio della I guerra mondiale, svoltasi tra quelle montagne. Due Alpini italiani, attaccati da due Alpenjager, li respinsero a colpi di pietre. "Il film che è servito da un'ottima tecnica e da una bella fotografia, ricorda le prodezze di noti alpinisti, caduti nel tentativo di superare le loro prove più audaci". Alberto Albertazzi, "Intermezzo - Quindicinale tecnico di cinematografia, radio, musica e teatro", n. 3/4 del 28/2/1951.

[2] Alois Franz Trenker, meglio noto come Luis (1892-1990) è stato un regista, attore, alpinista, bobbista e scrittore italiano, altoatesino (padre di madrelingua tedesca e madre di madrelingua ladina). Nel 1935 fu premiato al Festival di Venezia con Il figliol prodigo (Der verlorene Sohn) e due anni dopo vinse la Coppa Volpi (1937) con Condottieri. Il suo film più famoso resta La Grande Conquista (Der Berg ruft!)(1938)