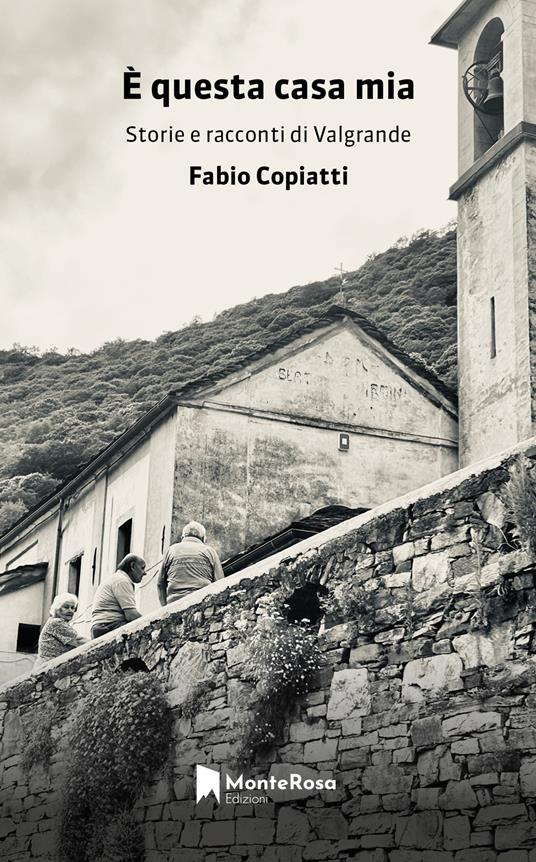

Ci sono scrittori che si identificano con il loro luogo d’origine. Ne raccolgono la linfa vitale e la tramandano alle generazioni future, seminando memoria. È il caso di Fabio Copiatti, nato a Verbania da genitori di Cossogno, paese da 700 anime alle porte della Val Grande, di nuovo in libreria con “È questa casa mia” (162 pp., euro 17,50, MonteRosa Edizioni). Pagina dopo pagina, ritagli di vecchi giornali e ruderi nel bosco ritornano a essere persone e case che sembrano appartenere ai giorni nostri, non alla fine dell’Ottocento a cui invece risalgono. Un ritratto a colori là dove il tempo ha depositato un eterno bianco e nero, di persone comuni, parroci, pittori, muratori, boscaioli, guide alpine e portatrici, gente semplice che lavora la terra, produce formaggi, procura ogni servizio per l’umana convivenza e sopravvivenza, cercando di ammansire una natura che non fa sconti, uccide con noncuranza (una nevicata che taglia ogni via di approvvigionamento per settimane, un’epidemia incurabile), eppure benevola si offre a chi ha la pazienza di coltivarla, costruirla, abitarla.

Il volume è figlio delle ricerche svolte per Cicogna ultima Thule e A passo di vacca (che dà il nome anche al blog dell’autore), quest’ultimo dedicato alla guida Antonio Garoni, l’ideatore del Sentiero Bove, la prima e più alta via attrezzata d’Italia. Copiatti è ricercatore storico, biologo e guida escursionistica ambientale, per 23 anni ha lavorato per l’ente parco della Val Grande, fino a quando nel 2019 si è trasferito nelle Dolomiti Bellunesi, per ragioni famigliari, senza sapere che di lì a poco il Covid gli avrebbe impedito a lungo di tornare nella terra natia. Agendo come uno scienziato al microscopio, ha iniziato un lavoro di ricerca finissima che lo ha portato a ricostruire le vicende più minute dei paesini dove ha passato gran parte della sua vita, in omaggio a Teresio Valsesia e allo storico Nino Chiovini, che considera i maestri da cui ha imparato la passione per la sua terra, quella Val Grande che rappresenta l’area wilderness più vasta d’Italia.

Fabio Copiatti, dove trovi le fonti?

«Tutto nasce dalle mie origini. Fino a 4 anni fa abitavo a Cossogno, ai margini della Val Grande. Sono cresciuto con i racconti di mia nonna e degli abitanti del paese che hanno vissuto direttamente la vita in alpeggio, e sono depositari di leggende e racconti dei fatti che narro e li hanno tramandati. La curiosità e la passione verso la storia del mio territorio, che ho fin da ragazzo, mi hanno spinto a cercare di dare nomi e volti a quel passato. Mi dà molta soddisfazione quando ci riesco: mi è successo con Antonio Garoni, l’ideatore dell’ormai famoso Sentiero Bove, che compariva in una foto di fine ‘800 già pubblicata da Teresio Valsesia, ma senza sapere che fosse proprio lui. Come fonti consulto i giornali d’epoca, la Regione Piemonte ha digitalizzato tutti quelli storici e aiuta tanto nella ricerca automatica, prima dovevo sfogliare a mano migliaia di pagine».

Com’è l’incontro con le persone?

«Ho avuto la fortuna di intervistare una centenaria, anziana ma lucidissima, come Zaveria Massena, amica di mia mamma, cresciuta a Montuzzo, testimone di molti fatti di cui narro. Da giovane ha conosciuto il pittore Giovanni Battista Benzi, nipote di don Giobatta, storico parroco della zona che esorcizzava i lupi per scacciarli. I Benzi sono la famiglia che compare per tutto il libro, dal 1851 con don Giobatta fino al 1943 quando muore il pittore. A lui i genitori commissionarono un ex voto alla Madonna di Re, a cui gli abitanti della Val Grande sono molto devoti, perché Zaveria scampò miracolosamente a una frana e lui volle ritrarla proprio nel luogo del miracolo. La famiglia conserva ancora il ritratto».

Come mai ringrazi Paolo Cognetti e il suo racconto Su nella valle (2015)?

«Questo racconto anticipò l’uscita di Il ragazzo selvatico, come si intitola anche il primo capitolo: narra la storia di Pietro, per anni dipendente dell’ente parco della Val Grande, che torna in quei luoghi, fa un’escursione in Val Pogallo verso i Pian di Boit e, nonostante sia passato tanto tempo dall’ultima volta, ricorda ogni pietra e ogni sentiero. Ho lavorato per oltre 20 anni per il Parco e quando l’ho letto mi ero appena trasferito nelle Dolomiti Bellunesi, mi è venuto naturale immedesimarmi e ispirarmi».

Scrivi che le portatrici alpine le ha inventate il CAI Verbano, è così?

«Lo dicono loro! Quando mi sono trasferito nel bellunese nel 2019 ho fatto un po’ di ricerche sulle sezioni CAI di questa zona e ho trovato un resoconto di un’escursione sui monti del Cadore e dell’Agordino di alcuni soci verbanesi venuti qui per il XXV Congresso Nazionale del CAI nel 1893. Dal momento che erano stati accompagnati da alcune ragazze, immaginarono che l’idea fosse stata presa da loro in occasione di un precedente Congresso organizzato da loro a Intra un paio di anni prima».

Sono molte le donne che compaiono nel libro, in particolare ricostruisci la storia della portatrice Rosina, cos’ha di interessante?

«Le donne erano abituate a portare pesi e trasportare cose, erano donne di fatica. Anche gli uomini faticavano, ma per fare i boscaioli, i muratori, gli scalpellini. E quando si iniziò ad andare in montagna fu naturale affidare agli uomini, ai tempi considerati superiori, il ruolo di guida alpina e a loro quello di portatrici. Mi sono imbattuto spesso in queste figure, ma mai ero riuscito ad attribuire loro un nome, finché non ho trovato quello di Rosina citato su una Rivista del CAI del 1897: conosco il suo nome, ma finora non sono riuscita ad associarla a un volto, di solito mi succede il contrario».

Nel libro citi l’antropologia dell’estremo di Teresio Valsesia, la civiltà rurale montana di Nino Chiovini, richiami le “Pompei alpine” dell’antropologo Francesco Fedele e sottolinei l’importanza degli ecomusei. Il 23 novembre si sono festeggiati 30 anni di istituzione del Parco Nazionale della Val Grande (1993-2023), per cui hai lavorato oltre vent’anni, che bilancio fai?

«Positivo. Credo nell’importanza delle aree protette e della valorizzazione del territorio dal punto di vista della tutela, ma anche della promozione, giustamente introdotta dalla legge quadro del 1991. Mi resta il rammarico che si sia fatto molto sul piano della promozione territoriale e della ricerca scientifica (tanti edifici abbandonati sono stati recuperati e convertiti a bivacchi, perdendo la loro destinazione originaria), si sono studiati i vari aspetti della natura, come la fauna, la botanica, la geologia, ma solo in questi ultimi anni, con il progetto Comuniterrae, ci si è sforzati per la valorizzazione e il recupero di un aspetto fondamentale in Val Grande: il piano storico-antropologico di questa vita che Teresio Valsesia chiama “antropologia dell’estremo”, appunto, l’adattamento di chi ha saputo resistere per vivere in un ambiente così difficile, oggi diremmo “resilienza”. Mi riferisco soprattutto a certi edifici circolari di particolare rilevanza storico-architettonica che sono un unicum, come il torchio e la latrina a Montuzzo. Sono strutture di proprietà di privati che già da tempo sono disposti a cedere all’ente parco. Se aspettiamo ancora a intervenire per un loro recupero conservativo, temo che possano crollare».

Qual è l’importanza delle sezioni CAI locali?

«Il lavoro delle Sezioni CAI sul territorio è sempre stato fondamentale: hanno costruito rifugi e bivacchi e hanno realizzato sentieri escursionistici dove prima c’erano solo mulattiere impraticabili, provvedendo anche alla segnaletica orizzontale e verticale. Io in particolare sono legato alla Sezione di Verbano, che mi aiuta molto con le ricerche, ma collaboro anche con il CAI di Baveno. Conosco meno le sezioni del bellunese, ma perché alla fine mi sento stretto alla mia terra. Ora che non ci vivo più, mantengo un legame scrivendo le sue storie. Come ha scritto Cognetti in quel racconto, “è questa casa mia”».