Tutta colpa di una fotografia. Quella che ritrae il Comando generale del Corpo Volontari della Libertà, braccio armato del CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia), sfilare a Milano il 6 maggio 1945, pochi giorni dopo la Liberazione: sono tutti nomi noti della Resistenza, come Ferruccio Parri o Enrico Mattei. Tutti tranne uno, Giovanni Battista Stucchi, detto Gibi. Di questo alpino perché alpinista, nato a Monza nel 1899 e morto a Predazzo nel 1980, che combatté in entrambe le guerre mondiali, socialista avverso al fascismo poi diventato avvocato, nessuno sapeva nulla. È per questo che Michele Marziani ha deciso di occuparsene, in omaggio al proprio spirito da bastian contrario. Il risultato si intitola Dove dormi la notte (pp. 120, 17,50 euro, Monterosa 2024), cento pagine che valgono come mille, frutto di una ricerca durata 20 anni. Un libro originale, un po’ biografia, un po’ memoir, ma soprattutto meta-romanzo in stile pirandelliano che si scrive mentre si interroga su come scriversi, e dove i moltissimi personaggi storici che ne fanno parte bistrattano l’autore per essere presenti, e come e quanto, tormentandolo anche in sogno.

È infatti un libro pieno di storie che incrociano grandi nomi con quelli minori solo di fama, ma non certo per valore. Stucchi, come Mario Rigoni Stern, don Carlo Gnocchi, Giulio Bedeschi, aveva vissuto la drammatica ritirata di Russia, dopo la battaglia di Nikolajevka. E scelse lui di partire, non facendosi esonerare anche se avrebbe potuto, visto che aveva già 43 anni e una figlia, Rosella. Fu allora che conobbe Nuto Revelli, di cui sarebbe rimasto amico per sempre. E il titolo del libro che scrisse, Tornim a baita, deriva proprio da una frase che si ritrova nel Sergente della neve di Rigoni Stern ("Sergentmagiù, ghe riverem a baita?").

Per ricostruire le vicende narrate Marziani, che ha all’attivo decine di saggi sull’antropologia del cibo ma anche romanzi a sfondo storico, si è riempito la casa di libri sulla Resistenza, sugli Alpini, sulla storia del socialismo. Il suo è un tentativo di non disperdere la memoria, oggi che raccontare la ritirata di Russia è come parlare della guerra di Troia, per riprendere le parole dell’autore, tanta è la distanza nel sentire comune delle nuove generazioni. Mentre vicinissimo a Stucchi si sente Marziani, tanto da chiamarlo zio nella finzione narrativa.

Non si troverà qui la montagna raccontata del turista, del forestiero, per quanto sensibile ed educato, ma la montagna interiorizzata di chi è cresciuto con l’insegnamento più profondo che arriva da un ambiente severo come quello: resistere a tutto, farsi bastare poco, godere della bellezza quando si può, tenendo fermi pochi, inalienabili valori. E andare a dormire con gli scarponi.

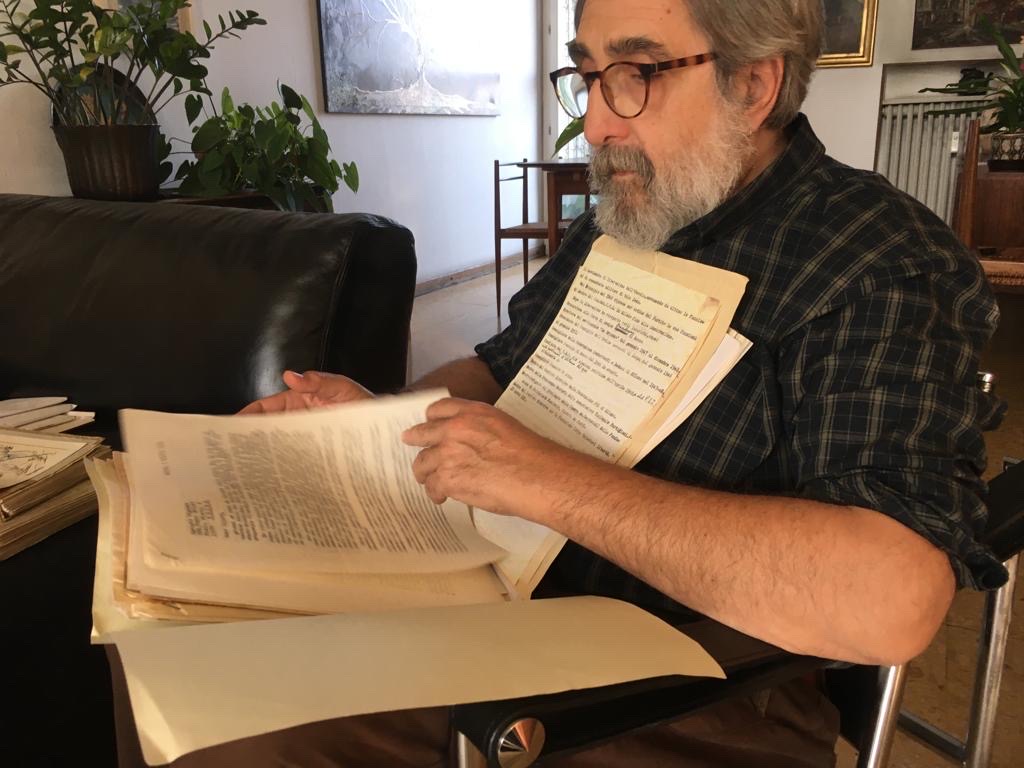

Michele Marziani a casa di Rosella Stucchi a Monza, a lavorare alle carte di suo padre. Foto dell'autore.

Michele Marziani a casa di Rosella Stucchi a Monza, a lavorare alle carte di suo padre. Foto dell'autore.

Michele Marziani, perché Giovanni Battista Stucchi?

Un giorno Michele Isman, che definirei il mio migliore amico, mi da Tornim a baita, il libro scritto da suo nonno Stucchi, una mattonella di 400 pagine che sulle prime non desta il mio interesse. Poi mi dice che però al nonno piaceva pescare. Pescare è uno dei motivi che mi ha portato a vivere in Alta Valsesia e credo al motto “non si può esser cattivi se si è pescatori”, come recita uno dei più famosi manuali di pesca, quello di Remigio Biancossi. Tempo dopo ho scoperto che era lo stesso don Remigio parroco in Valle Antrona, nell’Ossola, dove andavo da piccolo in vacanza, era stato cappellano degli Alpini ed era stato in Russia…queste coincidenze hanno contribuito a farmi interessare a Stucchi che insegnò a pescare a Enrico Mattei. A parte il gioco narrativo, lo spunto mi è servito a raccontare un altro pezzetto del Novecento e della montagna. Mi è piaciuto moltissimo capire che Stucchi non cavalcò mai l’idea di essere un vincitore: aveva fatto ciò che doveva fare e basta.

Raccontaci del viaggio sulle tracce di Stucchi, da Fortezza in Alta Valle Isarco a Santa Caterina Valfurva in Valtellina.

Nel 2018 erano 75 anni della fuga compiuta da Stucchi dopo l’Armistizio, io e Michele Isman abbiamo seguito Tornim a baita e siamo partiti a piedi senza prenotare niente. È stata un’esperienza molto forte, faceva impressione pensare che il nostro viaggio, così lungo nonostante abbiamo tagliato dei pezzi per arrivare l’esatto giorno di Gibi, il 16 settembre 1943, non prende più di 20 pagine del libro e lui lo aveva fatto pure trascinandosi dietro 70 alpini raccolti per strada, inseguito dai tedeschi. Una parte del percorso in Val di Non era cambiata, perché un canale che lui aveva seguito oggi è una pista ciclabile. Invece l’Albergo Pedranzini a Santa Caterina c’è ancora.

Con Michele Isman durante il viaggio. Foto dell'autore.

Con Michele Isman durante il viaggio. Foto dell'autore.Com’è nata l’idea?

All’epoca dirigevo una piccola casa editrice, la Tombolini, arrivavano molte memorie di nipoti di nonni che erano stati carrista nell’ex Jugoslavia, o autista di camion in Abissinia, dall’alto valore testimoniale, ma non narrativo. E pensai che se quei nipoti avessero viaggiato realmente sulle tracce dei loro nonni avrebbero potuto scrivere di quello. L’idea è nata così e da lì ho capito che ci sono molti modi per affrontare la storia senza necessariamente essere degli storici.

“Non si può esser cattivi se si è pescatori” vale anche per i montanari? Stucchi scelse di diventare alpino perché amava la montagna, alla cui scuola imparò la capacità di resistere a tutto.

Sì, lui pensava che sarebbe andato a sciare e poi…Penso che in comune ci sia il legame con la natura e in particolare con la natura fuori dalla città, un mondo scomparso, A me viene l’angoscia se vado al mare, eppure sono di Rimini. Ognuno è fatto in maniera diversa, però io credo che ci siano cose che appartengono alla nostra capacità di immaginare, di scegliere, di resistere, che sono legate al contesto della natura fuori dalle città.

Ti soffermi molto sulla Val d’Ossola e sull’esperienza della Repubblica partigiana dell’Ossola, cosa ti lega a quelle zone?

Ci ho passato praticamente quasi tutte le estati della mia della mia adolescenza, da quando finiva la scuola a quando ricominciava, avevamo una casa di famiglia in Valle Antrona. Con la Valsesia è uno dei miei due luoghi del cuore: in Val d’Ossola ho ambientato Lo sciamano delle Alpi (2020), mentre in Valsesia agli inizi del Novecento si svolge il mio prossimo romanzo, che uscirà a fine anno con Bottega Errante. Per vivere ho scelto la Valsesia perché c’è l’acqua e posso pescare. Il Sesia è pieno di trote, sono la mia unica fonte di proteine!

Fra le pagine si annida un filo costante di amarezza, è quella di chi ha combattuto per un mondo diverso da quello che poi si è formato.

Personalità come Giovanni Battista l’hanno capito subito. Per questo si è messo in un angolo, non era quella l’Italia per cui aveva combattuto e rischiato la vita. Ma questo poi andrebbe visto nel contesto della storia d’Italia, quindi dovrebbe forse essere uno storico e non uno scribacchino come me a parlarne. Il senso di amarezza di Stucchi fa il paio con lo stupore che hanno i novantenni di oggi a credere che sia scoppiata un’altra guerra.

Nelle lunghe ricerche ti sei imbattuto in molti grandi personaggi, chi ricordi in particolare?

Mi ha colpito moltissimo la presenza di Hemingway in Val Trebbia, su cui sto scrivendo un libro. Indagando su questa storia ho trovato anche l’esergo, una frase che ha pronunciato lui forse a una conferenza: “C’è solo una forma di governo che non può produrre buoni scrittori, e quel sistema è il fascismo, perché il fascismo è una bugia detta da prepotenti. Uno scrittore che non vuole mentire non può vivere e lavorare sotto il fascismo”.

Michele Marziani sotto al ghiacciaio della Sforzellina, durante il viaggio sulle tracce di Stucchi. Foto dell'autore.

Michele Marziani sotto al ghiacciaio della Sforzellina, durante il viaggio sulle tracce di Stucchi. Foto dell'autore.