Piazza Duomo a Milano, di Dino Buzzati

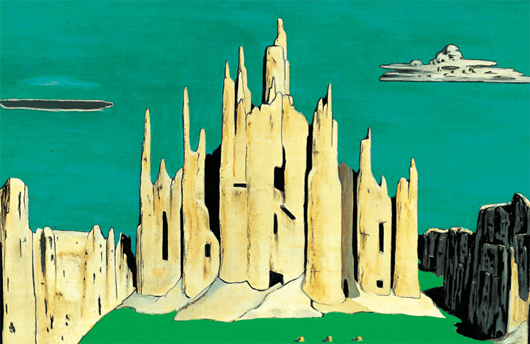

Piazza Duomo a Milano, di Dino BuzzatiFu un caso che Dino Buzzati Traverso nacque a Belluno, in località San Pellegrino, nella villa di famiglia. Quel 16 ottobre 1906 il clima forse ancora mite, o magari proprio l’imminenza del parto avevano indotto mamma Alba Mantovani e papà Giulio Cesare Buzzati a restare in Veneto, anziché tornare a Milano, dove passavano la gran parte dell’anno. Fatto sta che quella doppia dimensione, di montanaro e di cittadino, avrebbe segnato il resto della vita di Dino, che mai smise di sognare le sue belle cime alpine, i boschi odorosi di resina e la libertà delle scorribande all’aperto, soprattutto quando si chiudeva nella redazione del Corriere della Sera. L’immagine simbolica di questa tensione verso la montagna la dipinse lui stesso, nel famoso quadro in cui il Duomo di Milano si trasforma in una bastionata di roccia merlata da strette guglie inneggianti a Dio come tanti gridi di pietra, tutt’intorno circondate da un sagrato verde prato (Piazza del Duomo di Milano, 1957, olio su tela).

Alpinista prima di tutto

Buzzati si sentì sempre alpinista. In montagna nacque e in montagna tornò per morire, quando ormai la malattia lo aveva privato della forza di reggersi in piedi, figurarsi altro. Come scrive Lorenzo Viganò nei Fuorilegge della montagna, «Il Buzzati pittore le disegna (…). Il Buzzati scrittore ne fa lo scenario dei suoi primi romanzi brevi: metafora del mistero, simbolo di un mondo ancestrale e fiabesco, popolato da gnomi ed elfi (…). Il Buzzati giornalista le racconta (e le spiega) ai lettori scrivendo centinaia di cronache e articoli».

Aveva le Dolomiti nel cuore, quelle di Cortina e quelle Bellunesi che conosceva fin da bambino, riservando un posto speciale alla Schiara, anzi, lo Schiara per lui. Quelle Dolomiti di cui denunciò anzitempo i rischi di uno sfruttamento turistico incontrollato, motivo per cui si oppose fermamente alla funivia sul Cervino, combattuto se rassegnarsi a perdere l’esclusiva che agli alpinisti riservano le montagne inaccessibili ai più.

Realizzò un centinaio di ascensioni, con gli amici (come Rolly Marchi), con i fratelli, con le guide (in particolare il feltrino Gabriele Franceschini, autore della prima solitaria della Solleder al Sass Maòr), soprattutto in Dolomiti (le Pale di San Martino, il Civetta, il Pelmo, la Marmolada, l’Antelao…), e in Grigna, la montagna dei milanesi dove nel ’33 vide con i suoi occhi Comici salire il Nibbio. Di quelle esperienze si portava a casa la gioia della soddisfazione atletica e la tristezza nel constatare che su quelle rocce di sé non sarebbe rimasto nulla.

Scalò quasi ogni estate della sua vita, realizzando anche prime ascensioni importanti, sebbene non riuscì a diventare un Accademico del CAI. Visse la trasformazione dell’alpinismo, in particolare la rivoluzione dei sestogradisti, e raccontò con competenza tecnica l’avvento dello sci a partire dagli anni ‘30, lui che sempre aveva bazzicato solo lo scialpinismo, per quanto molto meno dell’arrampicata su roccia. Un’attività divertente e assurda, così definì lo sci: e nel ’64 si guadagnò la possibilità di seguire le Olimpiadi di Innsbruck.

Scrisse parecchi ritratti di alpinisti come Emilio Comici e Tita Piaz, Walter Bonatti, Cesare Maestri, soprattutto per il Corrieredella Sera, ma anche sullo Scarpone CAI.

Il K2

Buzzati avrebbe potuto andare a documentare la spedizione al K2 nel ’54, se il Corriere non si fosse opposto alla richiesta di Ardito Desio in persona. Il giornalista seguì ugualmente e fittamente la vicenda dalla redazione, con competenza ed entusiasmo. Tanto ammirato da quell’impresa, da faticare a vederne però i lati meno nobili, pur di gettare acqua sul fuoco delle polemiche che divamparono di lì a pochi anni. Per lui la montagna era puro ideale, che mal poteva dunque accompagnarsi a certe bassezze. Accolse la versione ufficiale di Desio e non tornò più sull’argomento.

Fu però a lui che Marcello Baldi chiese in prima battuta di scrivere il commento al film Italia K2: ma non poté accettare, forse per i troppi impegni, suggerendo Giuseppe Mazzotti come alternativa. Ma lo scrittore trevigiano usò un tono eccessivamente letterario, e la produzione dovette in fretta e furia farne scrivere un altro al giornalista Igor Man. Mazzotti fece causa e ottenne un lauto risarcimento.

Tra i membri della spedizione, Walter Bonatti si legò molto a Buzzati, soprattutto in occasione della tragedia del Freney (1961), perché fu tra i pochissimi a non condannarlo per la morte dei compagni. Proprio come difese Maestri quando fu accusato di viltà per non aver compiuto al primo colpo la ripetizione della superdirettissima alla parete nord della Cima Grande di Lavaredo, nel 1963 (ci riuscì 20 giorni dopo).

Con Lino Lacedelli (e Rolly Marchi) scalò per l’ultima volta la prediletta Croda da Lago, sei anni prima di morire, nel 1966. È in qualche crepaccio di quell’adorata montagna che sono tuttoggi custodite le sue ceneri, e le mille emozioni vissute fra quelle rocce: al loro cospetto, perfino i «mastodonti di ghiaccio» himalayani perdevano consistenza.

Le opere di Buzzati

Per il Corriere inizia a lavorare come praticante nel 1928, scrivendo anche di musica, una passione che coltiva oltre la laurea in Giurisprudenza. Ma non è molto soddisfatto. L’apatia di cui si dice affetto la combatte a San Pellegrino, dove raccoglie idee scalando pareti. La storia di Bàrnabo delle montagne nasce da rocce e sentieri: quando la pubblica, nel 1933, con l’editore Treves-Treccani-Tumminelli, non può però festeggiare con la sua Bibi, l’amatissima Beatrice Giacometti, morta di peritonite l’anno prima.

Nella scrittura mette se stesso, le sue suggestioni letterarie, la passione per la montagna, le avventure personali, ma sempre, prima di tutto, una profonda sensibilità umana e la sensazione che il vero significato non stia lì, fra le righe, ma in un altrove misterioso come le cime che lo accoglievano.

Mentre legge Kafka termina Il segreto del bosco vecchio, durante la convalescenza dopo un intervento per una mastoide gli viene l’idea per il racconto Sette piani, che oggi rientra nella raccolta La boutique del mistero. Prima di partire per Addis Abeba, come inviato speciale del Corriere, chiude un romanzo che sarà Leo Longanesi, curatore per Rizzoli della collana “Il sofà delle muse”, a chiamare Il deserto dei tartari e non La fortezza. Siamo nella primavera del 1939, la Seconda guerra mondiale scoppierà di lì a pochi mesi. Con la pubblicazione di questo libro, nel 1940, Buzzati entra nella scuderia Mondadori: il primo frutto sono I sette messaggeri, nel 1942, mentre da cronista continua incessantemente a documentare l’Italia in guerra. Caduto il Fascismo, dopo l’8 settembre 1943 torna in redazione a Milano, dove resta, pur collaborando sempre meno. Ma il 25 aprile 1945 è richiamato in gran fretta: c’è da raccontare le vicende della Milano liberata. Pubblica quell’anno La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Si lancia nel progetto di un nuovo quotidiano (Il Corriere Lombardo), ripubblica Il deserto dei tartari con il nuovo editore, ritorna al Nuovo Corriere della Sera, scrive sempre di cronaca, segue il Giro d’Italia di Coppi e Bartali (1949), diventa vice direttore della Domenica del Corriere (1950), debutta pure a teatro con la pièce Un caso clinico: al Piccolo, con la regia di Giorgio Strehler (1953). In quell’epoca inizia a circolare anche in Francia, molto apprezzato dall’editore Laffont e dallo scrittore Albert Camus. Quando arriva il Premio Strega, nel 1958 con l’antologia Sessanta racconti, Buzzati inaugura la sua prima mostra pittorica. E quando alla Scala Igor Stravinskij porta il suo Jeu de cartes, è lui a firmare il bozzetto e i costumi. Fa scandalo Un amore, il romanzo che esce nel ’63 raccontando la relazione fra un uomo maturo e la sua giovane prostituta. Stavolta non potrà godere della comprensione del suo amico d’infanzia Arturo Brambilla, con cui da tutta la vita si scrive per condividere pensieri e critiche, per la morte di questo. Nel frattempo viaggia come inviato speciale: va in Giappone, va a Praga. Esce Il Colombre e altri cinquanta racconti (1966), si sposa con Almerina Antoniazzi, a cui non vuole far leggere nulla di ciò che scrive, per preservare l’uomo “Dino” dal personaggio “Buzzati”. Ma il legame con quella giovane moglie dura poco, perché la malattia inizia a farsi strada. L’ultimo libro è Le notti difficili, l’ultimo articolo Alberi (1971). L’8 dicembre festeggia 5 anni di matrimonio, poi viene ricoverato. Il tumore al pancreas se lo porta via il 28 gennaio 1972.