17.11.2023 - - - ambiente scienza alpinismo

In conclusione si è rivelato tutto inutile. Alludiamo alle settimane di lavori e sbancamenti che ruspe e gatti delle nevi hanno operato sul Ghiacciaio del Teodulo per preparare la pista che avrebbe dovuto ospitare la Coppa del Mondo di sci alpino tra i comprensori di Zermatt e Cervinia. Tutto rimandato per la seconda volta, dopo la carenza di neve del 2022 e il maltempo del 2023. Restano però le immagini, drammatiche, dello sfregio operato ai danni di un sofferente ghiacciaio alpino e l’indignazione che si è sollevata.

Per indagare più a fondo lo stato dei bacini glaciali alpini e gli effetti dei lavori sul Theodulgletscher, abbiamo interpellato Daniele Cat Berro della Società Meteorologica Italiana (www.nimbus.it) che, lo scorso mese di settembre ha condotto i consueti rilievi sulla perdita di massa del ghiacciaio del Ciardoney, versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Veduta d'insieme del ghiacciaio Ciardoney al mattino del 14 settembre 2023, spoglio di neve sia residua, sia recente. In primo piano la fronte, arretrata di 9 metri rispetto al precedente controllo del 20 settembre 2022. © arch. Società Meteorologica Italiana

Veduta d'insieme del ghiacciaio Ciardoney al mattino del 14 settembre 2023, spoglio di neve sia residua, sia recente. In primo piano la fronte, arretrata di 9 metri rispetto al precedente controllo del 20 settembre 2022. © arch. Società Meteorologica ItalianaIniziamo dalla fine: qual è l’impatto di ciò che abbiamo osservato tra Zermatt e Cervinia sulle condizioni di salute di un ghiacciaio alpino?

«Ci sono due aspetti che voglio sottolineare a questo riguardo. Da un punto di vista strettamente glaciologico, mi sento di affermare che le condizioni del ghiacciaio non vengono alterate in maniera significativa. Sostanzialmente questo tipo di sbancamenti sposta discrete quantità di ghiaccio e di neve ma non le sottrae dal bilancio complessivo del bacino glaciale. E non è una novità di quest’ultimo periodo perché la pratica dello sci estivo impone da sempre la necessità di riempire i crepacci e garantire una superficie sciabile sulle piste con movimentazione di neve. In generale, quindi, non credo che interventi del genere possano accelerare sensibilmente la fusione di un ghiacciaio come il Teodulgletscher che, in ogni caso è destinato a scomparire con i futuri scenari di riscaldamento globale».

Perché allora si è scatenato questo moto di indignazione dopo la pubblicazione delle immagini?

«Vengo alla seconda considerazione. Condivido pienamente la rabbia e lo sdegno per quel che abbiamo visto perché è l’espressione di un modello sbagliato, di una violenza perpetrata nei confronti di un ecosistema già malato, per mere questioni economiche. L’ennesima dimostrazione dell’arroganza di Homo sapiens nei confronti dell’ambiente che lo sostiene. Sono stati appena diffusi i risultati di una ricerca che certifica come nelle ultime due estati i ghiacciai svizzeri abbiano perso il 10% del proprio volume totale nazionale. E si continuano a investire soldi e risorse per tenere in vita lo sci estivo e questi maxi eventi proprio nei territori che stanno soffrendo maggiormente le conseguenze dell’effetto serra».

Al Colle Ciardoney la perdita di spessore glaciale (178 cm alla palina n. 1, rispetto al 20 settembre 2022) ha determinato la completa scomparsa dell'ormai piccola lingua di ghiaccio che si protendeva sul lato Valsoera (Sud-Ovest) e l'affioramento del substrato roccioso in prossimità della sella, come non avveniva da secoli se non dai tempi dell'Optimum Termico Olocenico tra circa 8000 e 6000 anni fa. © arch. Società Meteorologica Italiana

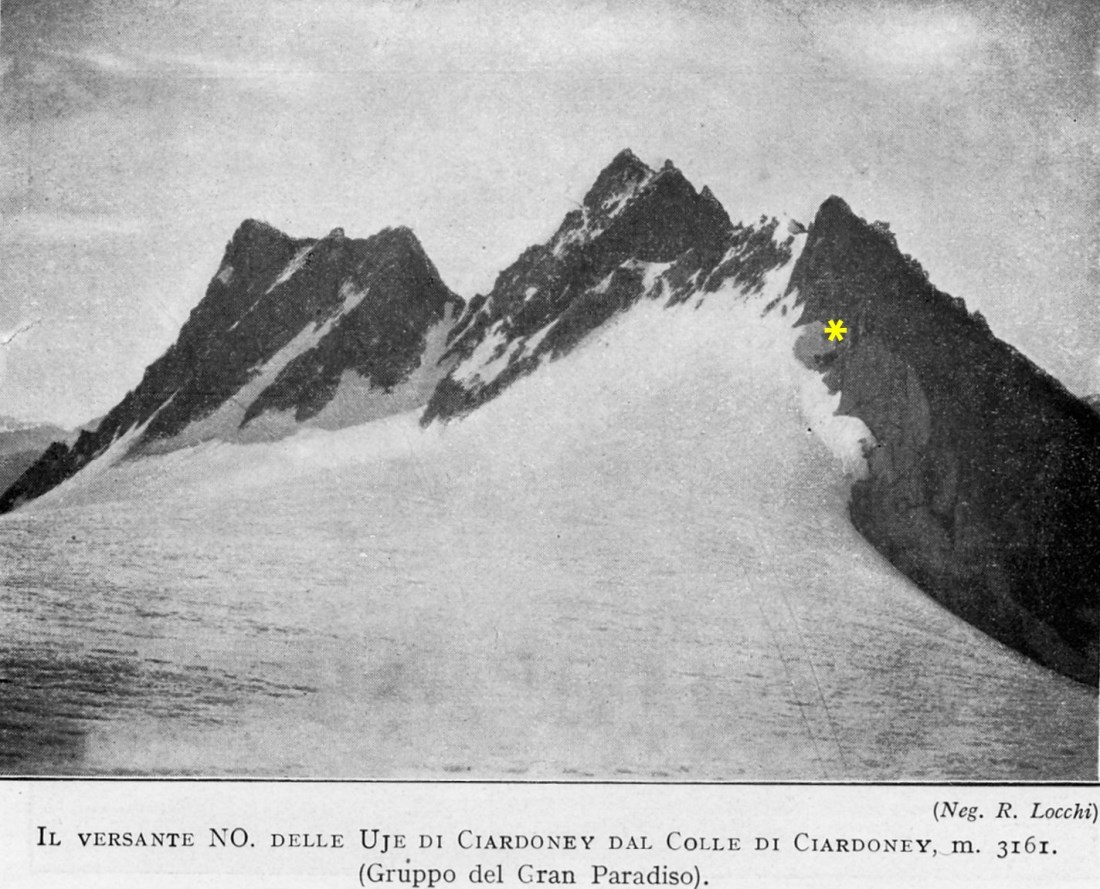

Al Colle Ciardoney la perdita di spessore glaciale (178 cm alla palina n. 1, rispetto al 20 settembre 2022) ha determinato la completa scomparsa dell'ormai piccola lingua di ghiaccio che si protendeva sul lato Valsoera (Sud-Ovest) e l'affioramento del substrato roccioso in prossimità della sella, come non avveniva da secoli se non dai tempi dell'Optimum Termico Olocenico tra circa 8000 e 6000 anni fa. © arch. Società Meteorologica Italiana Il confronto con la foto ripresa negli Anni Venti del Novecento da R. Locchi, per quanto scattata da un punto un po' più elevato e con inquadratura differente, permette di rendersi conto della profonda deglaciazione intervenuta in un secolo (immagine tratta da Rivista Mensile CAI, vol. 46, fascicolo 1-2, p. 8). Il picco che sovrasta il Colle, ben visibile nella foto 2023, si confonde con la cresta retrostante in quella degli Anni Venti del Novecento (asterischi). © arch. Società Meteorologica Italiana

Il confronto con la foto ripresa negli Anni Venti del Novecento da R. Locchi, per quanto scattata da un punto un po' più elevato e con inquadratura differente, permette di rendersi conto della profonda deglaciazione intervenuta in un secolo (immagine tratta da Rivista Mensile CAI, vol. 46, fascicolo 1-2, p. 8). Il picco che sovrasta il Colle, ben visibile nella foto 2023, si confonde con la cresta retrostante in quella degli Anni Venti del Novecento (asterischi). © arch. Società Meteorologica ItalianaVenendo alle condizioni di salute dei ghiacciai, la Società Meteorologica Italiana ha pubblicato il risultato del consueto monitoraggio sul ghiacciaio del Ciardoney che viene effettuato ininterrottamente dal 1992 all’inizio e alla fine di ogni estate. Cosa avete rilevato durante l’ultima missione di metà settembre, dopo quella di giugno che avevamo raccontato qui?

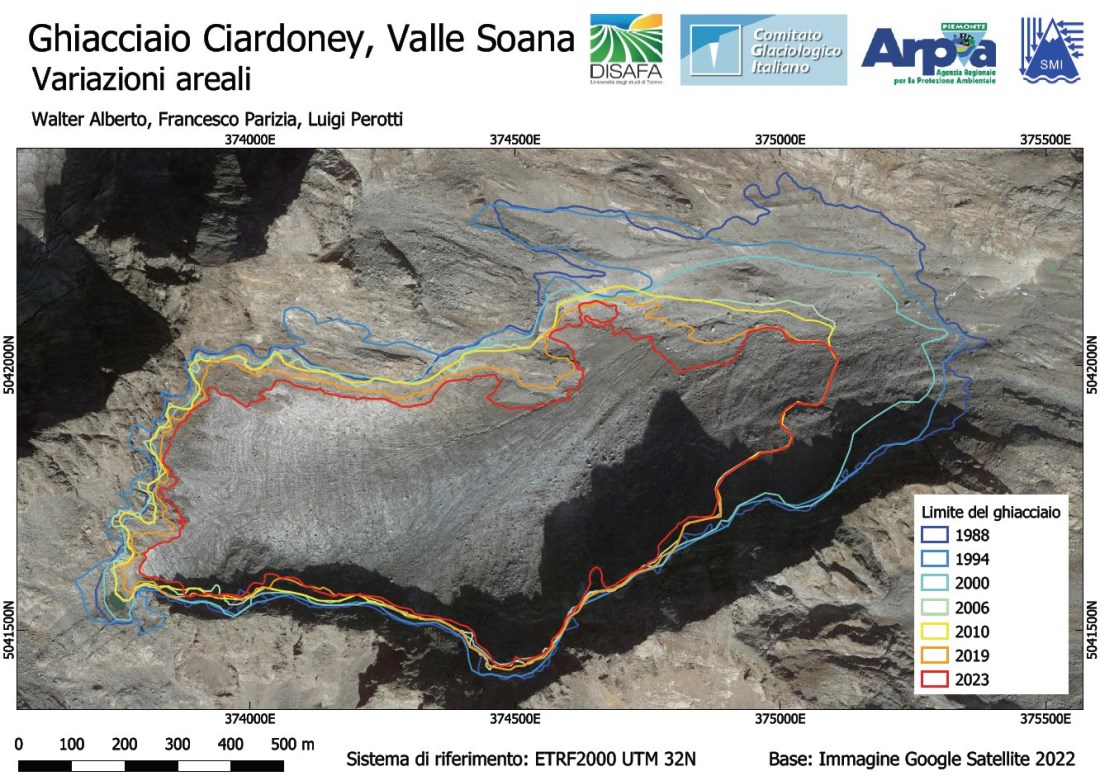

«Dopo il bilancio drammaticamente negativo del 2022, anche il 2023 ha segnato una perdita di spessore molto accentuata: circa -2,5 metri di ghiaccio, corrispondenti a uno strato d'acqua di –2,17 metri in media sull'intero ghiacciaio. Dopo un inverno 2022-23 di nuovo molto avaro di nevicate, le misurazioni all’inizio dell’estate avevano registrato un innevamento solo di poco inferiore alla media grazie alle copiose nevicate di maggio 2023. Tuttavia l'estate lunga e molto calda (anche se un po' meno rispetto a quella estrema del 2022), ha nuovamente determinato la completa fusione della neve stagionale anche alle quote più elevate (3100 m), esponendo il ghiaccio alla radiazione solare, con massiccia perdita di massa e conseguente regresso della fronte. Per sintetizzare quel che sta accadendo, fino a oggi la superficie del ghiacciaio Ciardoney si è ridotta del 73% dalla metà dell’800, del 44% dal 1988, con un regresso che si è ulteriormente intensificato negli ultimi 4 anni segnando un -11% tra il 2019 e il 2023».

Perimetro del Ghiacciaio Ciardoney ottenuto tramite interpretazione di immagini aeree riprese a fine estate in diversi anni dal 1988 al 2023 (da drone nel 2019 e 2023). La superficie glaciale si è ridotta da 0,825 km2 nel 1988 a 0,458 km2 nel 2023, pari a -44%, ovvero quasi dimezzandosi in 35 anni! © arch. Società Meteorologica Italiana

Perimetro del Ghiacciaio Ciardoney ottenuto tramite interpretazione di immagini aeree riprese a fine estate in diversi anni dal 1988 al 2023 (da drone nel 2019 e 2023). La superficie glaciale si è ridotta da 0,825 km2 nel 1988 a 0,458 km2 nel 2023, pari a -44%, ovvero quasi dimezzandosi in 35 anni! © arch. Società Meteorologica ItalianaOltretutto, dopo i vostri rilievi, si sono verificate ulteriori ondate di caldo anomalo fino alla metà di ottobre. Che tipo di impatto possono aver avuto sul ghiacciaio?

«Purtroppo non avendo potuto ripetere le misure di dettaglio nel mese successivo al sopralluogo di metà settembre, stimiamo un’ulteriore perdita di massa nell’ordine dei 30 cm. Questo significa che il deficit è proseguito durante un periodo in cui normalmente il ghiacciaio smette di fondere e, semmai, inizia già a coprirsi di neve. D’altronde ottobre 2023 è stato il quinto mese consecutivo in cui si sono stabiliti nuovi record di temperatura a livello planetario. Sulle Alpi occidentali è stato il secondo ottobre più caldo, dopo quello del 2022, da quando si effettuano misurazioni scientifiche, cioè da oltre un centinaio di anni».

Forse preferiremmo non sentire la risposta, ma che futuro si prospetta per i ghiacciai alpini?

«In generale, già con le attuali condizioni climatiche che impediscono la conservazione della neve invernale durante l'estate, tutti i bacini al di sotto dei 3200-3500 metri di quota sono spacciati, è solo una questione di tempo. Stimiamo che, con gli attuali tassi di riscaldamento globale, il Ciardoney scomparirà entro 20-30 anni. Il problema è che, stando agli scenari di evoluzione climatica, le temperature medie continueranno ad aumentare, e questo potrà accelerare ulteriormente l'estinzione del ghiacciaio».

Il Ghiacciaio Ciardoney ripreso dalla stazione fotografica S2 presso la stazione meteorologica, punto di arrivo del percorso glaciologico "Federico Sacco", nell'ambito del quale sono stati collocati alcuni cartelli indicatori delle posizioni storiche della fronte. Qui, secondo la cartografia Sacco, si attestava il margine del ghiacciaio intorno al 1930, oggi collocato oltre 800 m più a Ovest. © arch. Società Meteorologica Italiana

Il Ghiacciaio Ciardoney ripreso dalla stazione fotografica S2 presso la stazione meteorologica, punto di arrivo del percorso glaciologico "Federico Sacco", nell'ambito del quale sono stati collocati alcuni cartelli indicatori delle posizioni storiche della fronte. Qui, secondo la cartografia Sacco, si attestava il margine del ghiacciaio intorno al 1930, oggi collocato oltre 800 m più a Ovest. © arch. Società Meteorologica Italiana