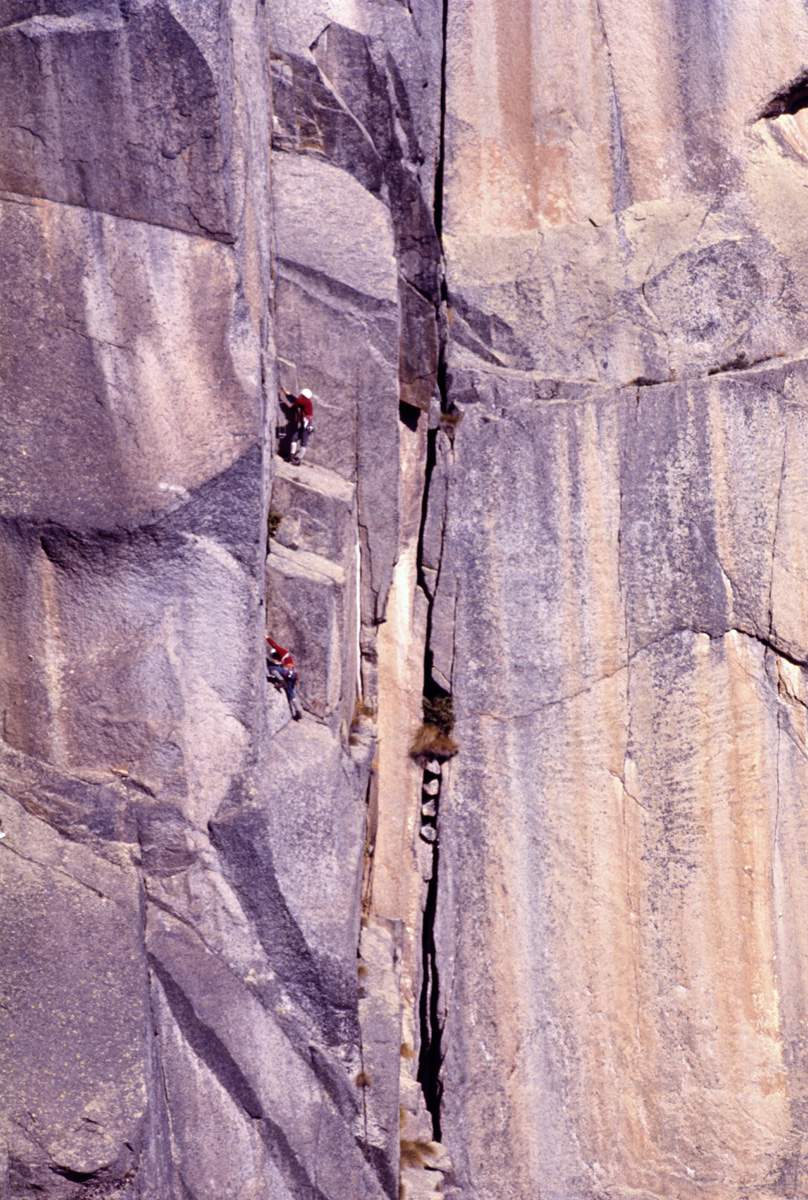

.jpg) Durante l'apertua di "Tempi Moderni" al Caporal © Archivio Ugo Manera

Durante l'apertua di "Tempi Moderni" al Caporal © Archivio Ugo ManeraAll’inizio degli anni Settanta la California è la legittimazione che serve ai torinesi per inventare qualcosa di nuovo. “Se l’hanno fatto laggiù si può fare anche da noi” pensa Gian Piero Motti studiando gli scudi di granito della Valle dell’Orco. Geograficamente la Yosemite Valley è lontana, ma è riproducibile vicino a casa. Motti pensa alla valle di Noasca, che ha la stessa roccia della sua valle, la Grande di Lanzo, con precipizi più estetici e futuristici. In macchina sono due ore dalla città della FIAT e un’ora dalla città di Adriano Olivetti. La Yosemite dei piemontesi si chiude a picco sul torrente Orco, un po’ nascosta tra i monti del Canavese, ai piedi del Gran Paradiso. È una valle rocciosa, mutevole, magnifica. Da Pont la strada raggiunge il Colle del Nivolet superando Locana, la stretta di Noasca e la piana di Ceresole Reale. Per decenni ci sono passati gli alpinisti diretti alla Punta Basei, alle Levanne e al Courmaon, e forse qualcuno ha intravisto le pareti di media valle abbracciate dai larici, senza pensare un solo istante di esplorarle. Per vedere la California di casa servivano gli occhiali magici del Nuovo Mattino.

La Yosemite italiana

Dopo breve corteggiamento, nell’autunno Motti esplora con gli occhi la paurosa parete di Balma Fiorant, uno scudo di pietra grigia sopra i tornanti della strada carrozzabile. Dopo un primo assaggio il 21 ottobre, finalmente il 4 novembre 1972 sale in cima al muro grigio. Lo accompagnano Ugo Manera, Guido Morello e Flavio Leone; sfruttando i punti deboli del muro, tra fessure e diedri regolari, i quattro aprono i Tempi moderni, che è il primo itinerario della nuova era. “Chiamiamolo Caporal” propone Manera, “è più piccolo del Capitan però gli assomiglia”.

Il Caporal diventa quasi subito un nome leggendario, anche se è solo la parodia di un mito e indica un dirupo anonimo a pochi chilometri da Ceresole. Ricorda sul serio la verticalità del Capitan di Yosemite, basta dividere per cinque le dimensioni. Geologicamente è la miniatura perfetta del colosso americano, con roccia più granulosa. Visivamente è molto simile alle fotografie della California. Tecnicamente è anche meglio, perché nessuno ci ha mai messo le mani.

Durante l'apertua di "Tempi Moderni" al Caporal © Archivio Ugo Manera

Durante l'apertua di "Tempi Moderni" al Caporal © Archivio Ugo ManeraLa Valle Orco

Il Caporal domina la mulattiera che a fine Ottocento accompagnava i regnanti al Grand Hotel, quando la Valle dell’Orco era un posto da nobili e re. Nel 1890 ci era salita la regina Margherita, nel 1892 il Duca degli Abruzzi, nel 1894 re Umberto di Savoia. Dalla prateria di Ceresole Reale il poeta Giosuè Carducci aveva cantato le “dentate scintillanti vette” su cui salta il camoscio e tuona la valanga. Solo le vette, naturalmente, ignorando gli altipiani. I primi turisti cercavano di togliersi in fretta dalla forra dell’Orco, sfuggendo i precipizi di gneiss e le rapide del torrente. Mentre salivano i ripidi tornanti a dorso di mulo chiudevano gli occhi, maledicevano la pendenza e invocavano la quiete di una radura. Non avrebbero mai potuto immaginare che degli individui non dotati di ali, un giorno, si sarebbero appesi volontariamente a quei burroni. Che li avrebbero trovati attraenti, addirittura desiderabili.

Quando cinque anni dopo ripeto i Tempi moderni con Andrea Giorda, incontriamo passaggi duri e geometrici, “di puro stile granitico” secondo il lessico di Motti. Assomigliano ad alcune vie del Monte Bianco e del Gran Paradiso e quindi siamo sicuri di arrivare in cima, ma evidentemente non c’è nessuna cima in cima al Caporal, solo dei ciuffi d’erba disidratata dal sole e qualche fiore di montagna. Per scendere basta girarsi verso il precipizio e lanciare la doppia corda, perché le vie della nuova era hanno un’unica dimensione: la parete.