Caterina de Boni © Paolo Siega Vignut

Caterina de Boni © Paolo Siega Vignut

Quando risponde al telefono, Caterina De Boni sta montando una rete, in sottofondo si sentono belare le pecore. Fa ancora la pastora transumante, ma non è più in prima fila, lavora nell’azienda di famiglia e una sede fissa la usa solo per le fatture. La sua esperienza, ma soprattutto il punto di vista della persona che è, sta tutto nel libro A passo di pecora (pp. 192, 16,00 euro, Ediciclo 2023), resoconto di un anno alla guida di mille pecore attraverso la pianura pordenonese e le Dolomiti ampezzane, dove è nata quasi 40 anni fa. Un atlante di geografia umana minuscolo eppure immenso, dove tutto trova un nome, quello di frazioni difficili anche da trovare sulla carta (come Fóses o Tesis), e delle persone che le abitano, rade ma veraci, uomini e donne di fatica, qualcuno diventato amico, qualcuno insegnante e compagno di vita, come il Serafino che l’ha istruita alla pastorizia per 15 anni. Quell’esperienza è confluita anche nel documentario di Anna Kauber In questo mondo (2018), premiato come il migliore d’Italia alla 36° edizione del Torino Film Festival.

Sulle pagine l’inchiostro fissa l’essenza umana di questi “saggi ignoranti di montagna che sapevano Dante a memoria e improvvisavano di poesia”. Guccini lo cita spesso, lei che è figlia di un musicista di strada, suona il violino e la fisarmonica, dalla nonna ha tratto la passione per le erbe, tanto da laurearsi in Tecniche erboristiche, e nulla meglio la rappresenta quanto il suo personale “esperanto dei dialetti”, come lo descrive, un mix di ampezzano, bellunese, trentino e friulano (occidentale). Sempre alla ricerca del “lato magico”, della “scintilla di vita” come attitudine mentale, dice: «Se avessi fatto la pescatrice avrei scritto di quel mondo lì». Prima di proseguire scoppia a ridere: «Mi prendono in giro qua, ormai sono quella delle chiacchiere».

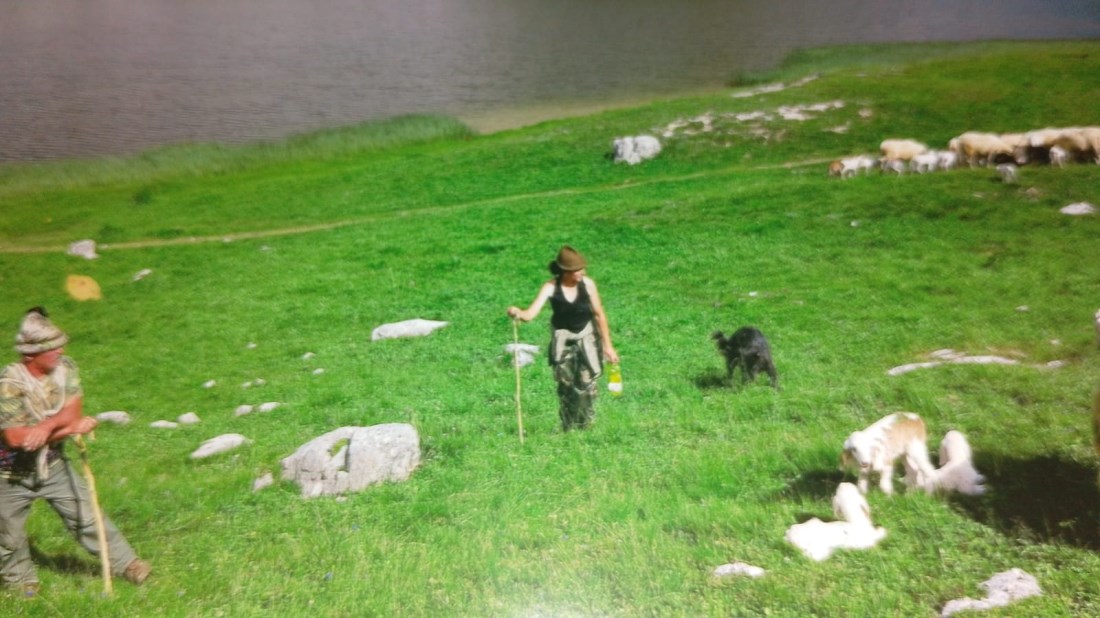

Caterina al lavoro d'estate © Archivio De Boni

Caterina al lavoro d'estate © Archivio De Boni

Caterina De Boni, perché quella del pastore è una malattia?

Non sono solo io a dirlo, sentirsi un tutt’uno con gli animali è una caratteristica di tanti pastori. È una mentalità indipendente dal tempo che dedichi a pascolare: vedi il paesaggio in funzione del gregge, non ne cogli più nemmeno la bellezza, ma la quantità di erba, o la facilità del passaggio. Senti di appartenere agli animali e non te ne stacchi più. Ma io adesso sono in una fase diversa, l’entusiasmo degli inizi si è affievolito, non mi sento più solo la pastora, cerco altro.

Cosa cerchi oggi?

Sono entrata in una fase più consapevole della mia vita. Non ho più bisogno di andare a cercare me stessa, ma di condividere, è il motivo per cui ho scritto il libro. Sento la fatica mentale di questo lavoro, dopo che sono diventata mamma sono più prudente e responsabile. Quella del pastore è una vita che puoi vivere da eremita, isolandoti, oppure immergendoti, come ho fatto io, affezionandoti ai luoghi e alle persone; questo secondo approccio è anche una sofferenza però, perché sai che devi lasciarli e non ci torni se non ti riesci a creare un giro fisso. Ho preso qualcosa in questi anni da ogni luogo dove sono stata e non ha senso tenere tutto per me, voglio insegnarlo, soprattutto ai bambini.

Hai già qualche progetto attivo con le scuole?

Ho il desiderio di fare formazione sulla pastorizia, ho iniziato ora con le scuole della mia zona, quando mi invitano, se no è la gente a venire da me in malga, in Valcellina. Insegno ai bambini a usare le mani e riconoscere le erbe. Voglio far conoscere il mio mondo, la mia lana e la mia musica. Mi sono creata un bel bagaglio musicale di canti e tradizioni, incontrando altri musicisti locali.

A tua figlia cosa insegni invece?

Continuo questa vita per darle un’infanzia in mezzo agli animali e alla natura, se no avrei cambiato da un pezzo. Non è una vita meravigliosa, ci guadagni sicuramente in salute e silenzi, però c’è molto stress e sofferenza psicologica. Darò a lei la possibilità di scegliere, magari rimanendo in contatto con la natura.

Non hai scelto tu di diventare pastora? E perché parli di sofferenza psicologica?

Per me è stata una scelta solo in parte. Ci sono dei bivi nella vita. Da giovane ho esplorato a piedi tutte le montagne intorno a Cortina, fare la pastora è stato il modo per continuare a farlo con uno scopo. A 20 anni mi divertivo e sicuramente è stata una scelta meno dolorosa di altre, che per esempio mi avrebbero portato in un ufficio seduta a una scrivania. Ma la sofferenza c’è, perché sai che gli animali diventeranno cibo, a meno di non fare una scelta non economica: è un’ipocrisia quella di certi pastori che si fanno il selfie con l’agnellino, gli animali non vanno umanizzati, ci deve essere un distacco, certo non crudele: anche così li rispettiamo.

Il gregge in pianura © Massimo Ropele

Il gregge in pianura © Massimo Ropele

Accenni con molta schiettezza a una tua vicenda giudiziaria. Fai riferimento ai pascoli di carta e al boom di giovani pastori. Vuoi parlarne?

Il problema dei giovani è legato all’accaparramento delle malghe, che sono in gestione ai comuni, e ai fondi europei previsti per loro. Il vecchio malgaro quindi o trova un giovane o perde la licenza, quando scade. Ma per gestire una malga servono soldi ed esperienza e se sei giovane non puoi averne. I grossi speculatori corrono a cercare dei prestanome che vengono da fuori e del territorio non conoscono nulla. Per fortuna la legge da poco è cambiata e ora esiste la prelazione per i vecchi malgari, quindi non c’è più il rischio che uno si appropri di un pezzo di territorio che ignora totalmente. I comuni vanno sollecitati a costruire bandi con una giusta base d’asta per chi vuole fare agricoltura e allevamento in maniera equa, lavorando in accordo con le associazioni di categoria.

Ci sono giovani disposti a fare questo mestiere?

Ho molta fiducia nelle generazioni future, conoscono i problemi dell’ambiente, sono più saggi dei vecchi, che invece non hanno fatto nulla per tutelarlo. Per questo vado nelle scuole.

Se associassi un momento a una stagione della transumanza, quale sarebbe?

L’inverno è giornate al freddo ma poi entrare nella taverna di un amico, mettersi davanti alla stufa, bere un bicchiere di vino che scalda le ossa e il cuore. La primavera è una nuova vita che preme per rinascere e ti spinge a rialzarti e ripartire quando tu ancora non hai voglia, perché è bello anche stare fermi. Sono i primi caldi, sono i campi dove non puoi più entrare perché ora vengono seminati, quindi è fuga dalle pianure. Estate è alta montagna, aria buona, ma tanta fatica, gli animali sono liberi, li devi cercare, hai paura del lupo. L’estate è per i “bieis e sans”, i belli e sani, come diceva il poeta friulano Federico Tavan, nella mente e nel corpo. L’autunno è ritorno giù, la speranza di trovare quello che hai lasciato, amici e luoghi. Io preferisco l’inverno, è una stagione intima.

C’è ancora un futuro per i pastori italiani?

Certo, ci sono centinaia di pastori, creiamo lavoro, è un’attività forte e in più è totalmente sostenibile! A furia di perdersi in strane transizioni green i politici si dimenticano di noi, i pastori transumanti, che siamo un esempio di redditività e anche se il petrolio sale di prezzo non abbiamo problemi, andiamo a piedi o usiamo gli asini, non avendo investito su grossi macchinari. Il pascolo delle pecore è fondamentale anche per la manutenzione delle pianure (è uno dei motivi per cui è patrimonio immateriale UNESCO, NdR): prendiamo i Magredi, le lande friulane tra il Cellina e il Meduna, i “prati magri” che sono uno spettacolo di pianura ancora abbastanza preservata, una “zona a protezione speciale” sebbene circondata da poligoni militari, una discarica abusiva di amianto e una grossa azienda che smaltisce rifiuti umidi. Se non ci fossero le pecore diventerebbero bosco! Invece sono un’oasi per l'esplorazione botanica, ci sono fiori rarissimi, in maggio-giugno è un tripudio di orchidee. Collaboro con la Regione che mi ha affidato un pezzo dei Magredi a sfalcio e pascolo per monitorare la flora dopo il passaggio del gregge.

Cosa ti hanno insegnato le pecore?

La democrazia! In un gregge il disordine è solo apparente, perché in realtà le pecore stabiliscono un ordine che va bene a tutte, ognuna ha il suo posto nel pascolo e non si fanno la guerra per lo stesso filo d’erba. È una lezione mica da poco per noi umani. E poi l’empatia. Gli animali non parlano e quindi devi imparare a sentire cosa provano, a lavorare con l’intelligenza emotiva. In un mondo dove i rapporti umani passano da uno schermo noi lo abbiamo dimenticato, per questo c’è tanta violenza. Attraverso gli animali impariamo a essere più umani.