. Archivio Giovanna Zangrandi.jpg) Giovanna Zangrandi in cima al Campanile di Val Montanaia, insieme ad Attilio Tissi (in piedi con la giubba bianca). Archivio Giovanna Zangrandi (foto tratta dal libro “Il campo rosso”, CAI Edizioni 2024).

Giovanna Zangrandi in cima al Campanile di Val Montanaia, insieme ad Attilio Tissi (in piedi con la giubba bianca). Archivio Giovanna Zangrandi (foto tratta dal libro “Il campo rosso”, CAI Edizioni 2024).“Se volete andare in pellegrinaggio dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne”. È tenendo a mente Piero Calamandrei che Sergio Giuntini ha pensato e scritto il volume Alpinismo e Resistenza. Storie partigiane d'alta quota (pp. 180, euro 18, Ediciclo 2025). Una rassegna di alpinisti più e meno noti di cui l’autore fornisce un breve ritratto, raccontandone con sguardo ampio il contesto storico e la vicenda personale da cui maturò la scelta di “salire in montagna” non più per diletto, ma per dovere morale.

Il libro verrà presentato nell'ambito del Trento Film Festival il 1/05 alle ore 18, al Salotto Letterario di Montagna libri, in piazza Duomo. Modera Elena Tonezzer.

Il libro

Una carrellata così puntualmente dedicata agli alpinisti partigiani mancava in effetti fra le pubblicazioni in tema. Si nota la passione largamente sportiva (e non prettamente alpinistica) di Giuntini, presidente della Società Italiana di Storia dello Sport e già autore di diversi saggi di settore, fra cui citiamo Biciclette partigiane (2022) per rimanere in tema. Ma anche per dire che oltre all’atletismo egli ha sicuramente a cuore anche la grande storia e non nasconde infatti l’aderenza ai valori della Resistenza, mettendo in guardia, con una punta di dispiacere ma molta sobrietà, da una certa freddezza verso le celebrazioni del 25 Aprile.

Le polemiche che per un motivo o per un altro si levano a ogni anno sono significativo esempio della difficoltà degli italiani di fare i conti con il proprio passato, sempre meno recente, ma in fondo radicato nel patrimonio delle conoscenze comuni alle generazioni più mature, che hanno avuto la possibilità di viverlo da bambini o di parlarne con i propri nonni, testimoni diretti della Seconda guerra mondiale.

Oltre i cinquantenni di oggi, il filo della memoria si assottiglia, tanto che i più giovani a malapena sanno perché si festeggi il 25 Aprile, come ha una volta di più provato il recente sondaggio di Cartabianca. E questo 2025 non si sottrae al consueto balletto delle dichiarazioni più e meno opportune, nonostante le commemorazioni siano a cifra tonda: 80 anni. La morte del Papa, intersecandoli, conferisce a stucchevoli querelle perlomeno un taglio originale, qualunque sfumatura si voglia attribuire al termine.

Cli alpinisti partigiani

“Il taglio conta”, afferma Giuntini nella prefazione, anzi, è fondamentale per poter affrontare il tema della Resistenza in maniera sempre nuova e originale, rifiutando di credere che sia invece materia trita su cui tutto sia stato già detto. Molte sono le chiavi di lettura, “quella che coglie l’intenso contrappunto tra alpinismo e lotta partigiana risulta senza dubbio tra le più coinvolgenti”. Forse perché è sulle montagne che è nata la Resistenza italiana al nazi-fascismo, dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943. Si cita il celeberrimo inno partigiano dove compare l’iconico verso “Siamo i ribelli delle montagne”, là dove “si decisero i destini del Paese”: sugli Appennini, innanzitutto, più vicini alla Linea Gotica lungo la quale fascisti e nazisti concentrarono tutta la loro crudeltà, pur di impedire l’avanzata da sud degli Alleati anglo-americani. Nessun ritratto, sugli oltre venti presentati a vario titolo, riguarda però alpinisti di quella provenienza, citati con generosità ma senza un approfondimento dedicato.

Appartiene all’arco alpino la maggior parte dei montanari descritti, perché ci sono nati, o perché ci hanno realizzato grandi salite. Ci sono Riccardo Cassin, Tita Piaz, Attilio Tissi, Cesare Maestri (in curioso tandem con Che Guevara), per citare alcuni nomi più strettamente legati alla scalata. Poi personaggi come Primo Levi, Renato Chabod, Dante Livio Bianco, Massimo Mila, validissimi alpinisti sebbene passati alla storia più per l’attività di scrittura, l’azione di testimonianza, l’impegno attivo nella militanza antifascista. Non può mancare Luigi Meneghello, con i suoi Piccoli maestri. Ma c’è pure Gianni Brera, il “bassaiolo di San Zenone Po” che con le montagne non ebbe molto a cui spartire, non fosse per aver militato attivamente nella Resistenza ossolana. Non manca la citazione, doverosa, dell’impegno delle donne, a cui è dedicato proprio il capitolo di apertura, che si allarga però a una breve panoramica sul’alpinismo femminile degli anni ’30, quello che ebbe in Mary Varale, Ninì Pietrasanta e Paula Wiesinger il trio d’eccellenza. Chissà se anche Maria Assunta Lorenzoni, Rita Rosani e Giovanna Zangrandi, questa forse la più famosa, anche grazie a una recente riscoperta, sarebbero arrivate vicine ai livelli delle prime tre, se non fosse scoppiata la guerra e non fossero diventate staffette partigiane.

Tanti nomi, tanto coraggio, tanta sofferenza patirono coloro che qui sono annoverati, ma per tutti vale quanto dichiarò Cassin alla fine del conflitto: “Non ci sentivamo eroi, ma solo uomini liberi che, finalmente, potevano tornare a essere alpinisti”.

Altre letture su montagna e resistenza

Per approfondire la Resistenza in Appennino, vale la pena leggere l’approfondito studio che Stefano Ardito ha dedicato all’argomento, Guerra in Appennino. 1943-1945: lotta per la libertà, (pp. 224, 19,60 euro, Corbaccio 2023), condotto con il consueto stile narrativo che caratterizza questo giornalista-cantore dei fatti appenninici, che ci fa scoprire un interessante incrocio. Quello fra Carlo Azeglio Ciampi e John Hunt, ovvero il futuro Presidente della Repubblica e il futuro capospedizione britannico della prima salita all’Everest nel 1953, entrambi sulla Maiella fra il ’43 e il ’44.

Sui canti che sostennero le marce e le pene dei partigiani, vera e propria colonna sonora dell’antifascismo militante, si può consultare La Resistenza in 100 canti, a cura di Alessio Lega (pp. 294, 18 euro, Mimesis 2022): per scoprire o ricordare per esempio che quello che viene considerato l’inno dei partigiani fu scritto in un casolare nei pressi di Albenga da Felice Cascione detto “u’ Megu” (il medico), due giorni prima del Natale 1943. Da lassù si vedono da un lato il mare che furibonda contro le scogliere giù a riva, dall’altro i monti innevati di freddo e questo deve avere innescato un verso eterno come “Fischia il vento, soffia la bufera”. Ma è al “sol dell’avvenire” che pensava l’autore, ascoltando ripetutamente le note di Katiuscia, il brano che strimpellava ogni sera uno dei suoi compagni, il partigiano “Ivan” reduce dalla campagna di Russia con quel motivetto in testa.

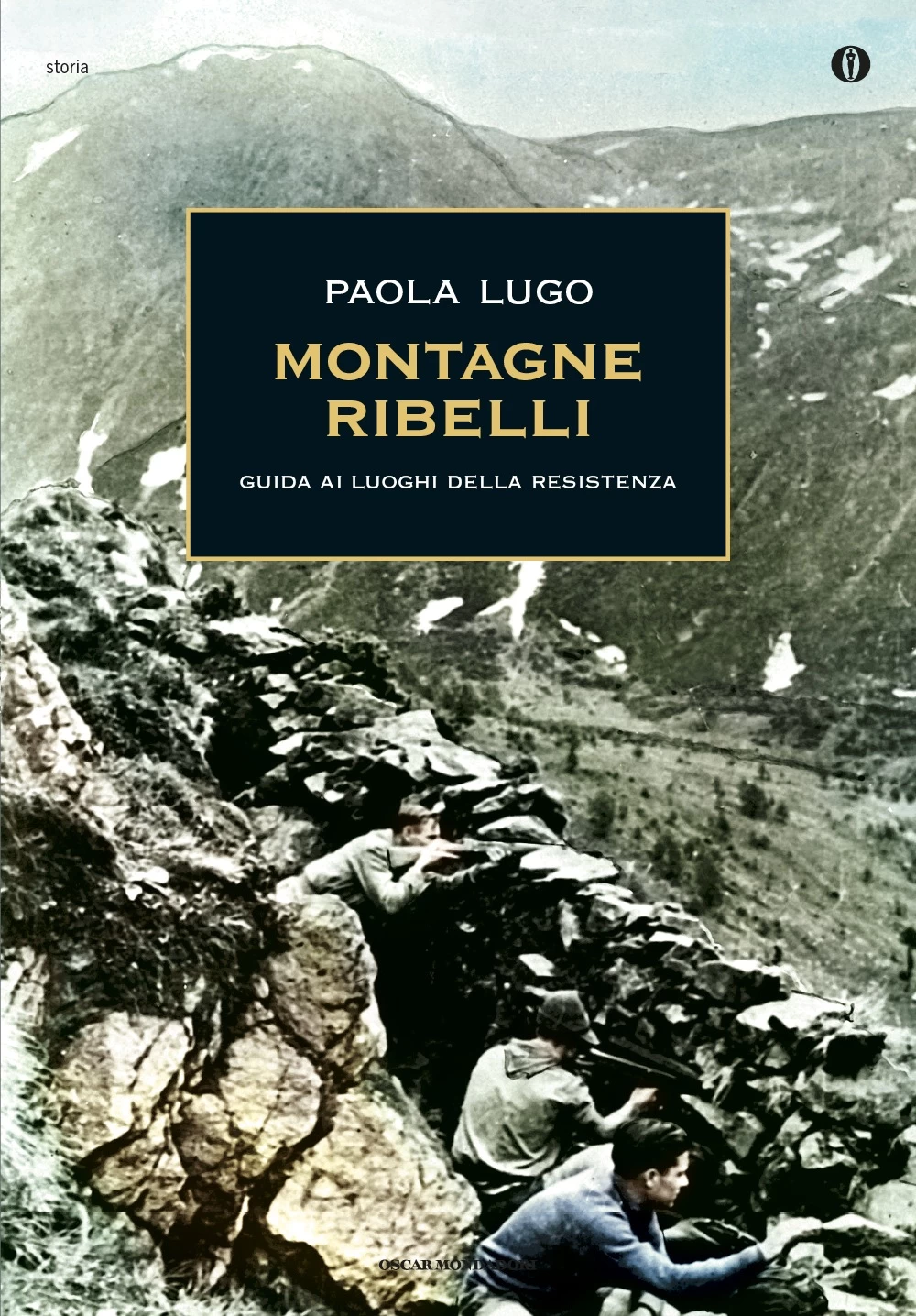

Poiché uno dei capisaldi del CAI è la frequentazione della montagna, non possiamo non invitare a ripercorrere i passi dei partigiani là dove essi si posarono: ad accompagnarci nella missione c’è il libro di Paola Lugo Montagne ribelli (pp. 294, 14 euro, Mondadori 2009), una Guida ai luoghi della Resistenza, 10 sentieri da affrontare in compagnia di altrettanti personaggi, da Giovanna Zangrandi in Cadore, al capitano Toni Giuriolo sulle Piccole Dolomiti vicentine, dal Partigiano Johnny di Fenoglio nelle Langhe, poi giù fino all’Appennino Tosco-Emiliano dove è ambientato il romanzo Tango e gli altri di Francesco Guccini e Loriano Machiavelli, tra il Monte Belvedere e la collina di Treppio, e poi ancora nelle Apuane, sulle tracce del dolore degli eccidi perpetrati a ridosso della Versilia, per inquadrare e anche superare debitamente un’opera di fantasia come quella di James McBride Miracolo a Sant’Anna, di Stazzema ovviamente, base poi della versione cinematografica di Spike Lee.

Infine, se ancora qualcuno non avesse letto i diari di Ettore Castiglioni, vale la pena recuperare I giorni delle Mésules (pp. XVI-246, 27,90 euro, Hoepli-CAI 2024), curato da Marco Albino Ferrari, pubblicato la prima volta nel ’93 e l’ultima nel 2024 per gli 80 anni della sua morte, con un’introduzione di Paolo Cognetti e un’aggiunta del curatore nella ricostruzione degli ultimi giorni di vita di questo straordinario uomo, alpinista, comandante partigiano a Ollomont, in Valpelline, morto alla Fenêtre Durand nel tentativo di scappare alle guardie svizzere che lo avevano arrestato mentre passava il confine con una misteriosa valigia. È Castiglioni uno dei più alti e onorevoli simboli di alpinismo e resistenza, accademico del CAI e dal 2016 annoverato dallo Yad Vashem tra i “Giusti fra le Nazioni”. È il libro un commovente ritratto, quasi un omaggio da parte di chi, come Ferrari, ne ha ripercorso le tracce: tracce umane prima di tutto.